场刊速报

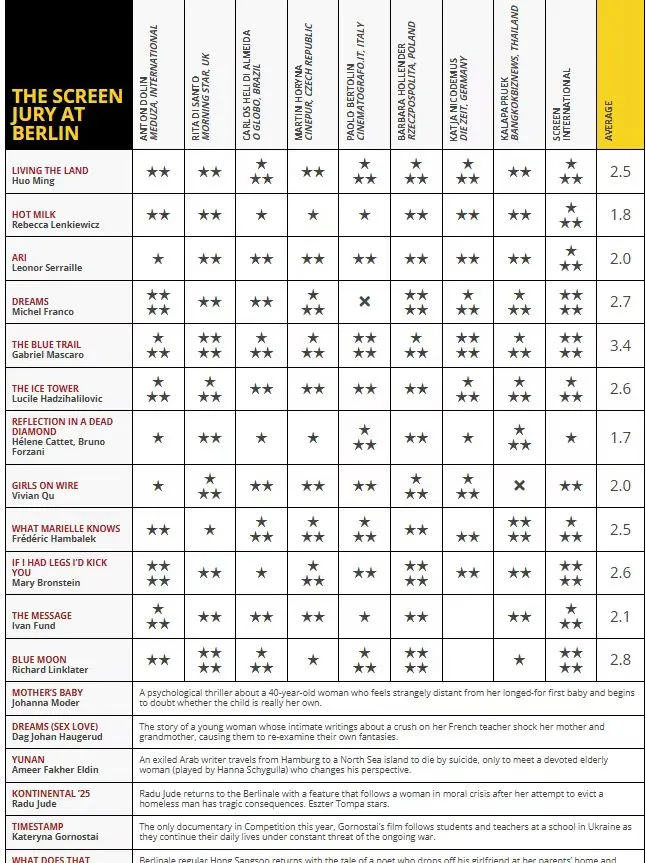

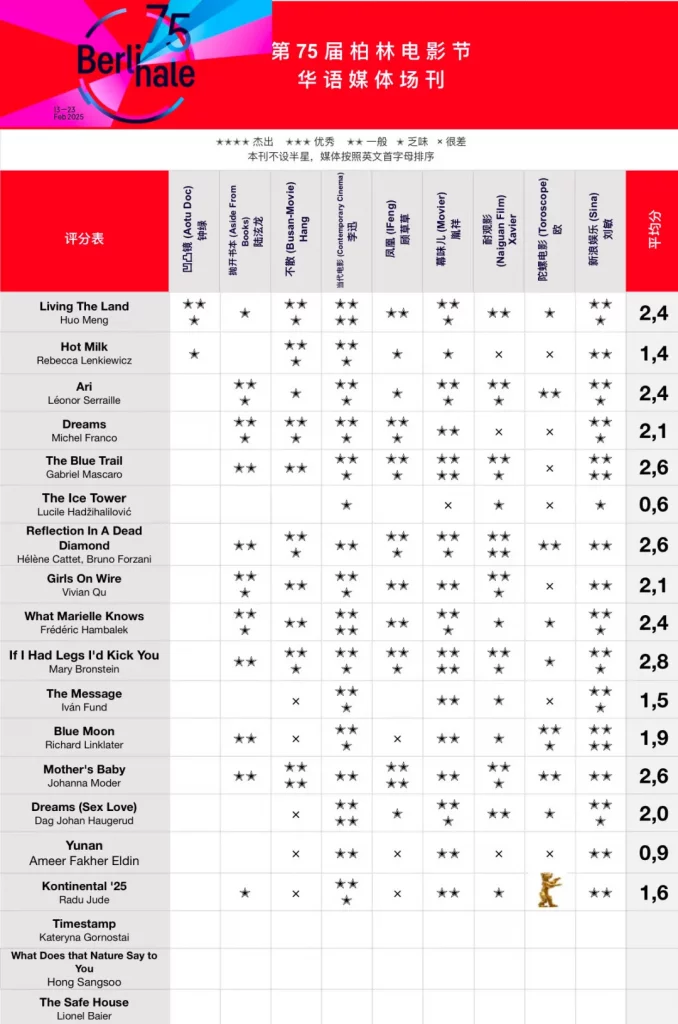

随着今日结束,19 部主竞赛影片将全部结束媒体放映,目前的口碑褒贬不一,巴西影片《天空的另一面》依然处于双刊领先位置,但不可质疑的是最后三部影片瑞士的《安全屋》,乌克兰纪录片《时间戳》以及韩国导演洪常秀新作就目前未揭示(因为 Embargo)的口碑来看都是绝对的金熊大热门,所以今日我们的影评聚焦于非竞赛单元的另一部力作,韩国导演奉俊昊的《编号 17》。

Mickey 17 – 影评

作者 袁昊宇

编剧: 奉俊昊

主演: 罗伯特 · 帕丁森 / 娜奥米 · 阿基 / 史蒂文 · 元

制片国家 / 地区: 美国

语言: 英语

片长: 139 分钟

IMDb: tt12299608

试想一部好莱坞式的科幻电影,由著名导演执导,知名演员饰演。太空,飞船,外星生物,异星殖民,克隆人,人类内部的阶级压迫和起义反抗,诸多奇观应有尽有。其中以黑色幽默喜剧为基调,甚至加入了政治嘲弄,生死探讨,人权纠葛,善恶之分,种种元素一应俱全。杂糅在一百四十分钟里呈现给观众。

是的,奉俊昊的野心太大了。这部由他执导,知名演员罗伯特 · 帕丁森,纳奥米 • 阿基,马克 · 鲁法洛参演的新作《编号 17》(Mickey 17) 不可避免地成为了一部缝合拼贴之作。然而这部新作在柏林电影节上收获了不凡的掌声,引发一片欢笑。

影片讲述了罗伯特 · 帕丁森饰演的米奇 · 巴恩斯在地球上因欠债而不得不与星际殖民公司签订 “卖身契约”,上传了自己的记忆,让自己的肉身可被无数次打印并复制记忆,让自己成为一个可以在死亡后又再度重生的存在。

他不仅是飞船上科学实验的人体 “小白鼠”,也为殖民飞船从事致命的高危工作。一次任务的差错让已经更新到第 17 代的米奇活了下来,而第十八代米奇已经打印就绪,准备投入工作。而在一个灵魂下两具肉身和两副人格的遇见,冲突以及和解之中,殖民飞船上的种种丑事被揭露开;与关乎飞船上人类安危的异星生物的交涉又近在眼前。米奇们该何去何从呢?

重蹈覆辙与舒适区的展开

仍然会有不少观众沉浸在奉俊昊那部精彩绝伦的大作《寄生虫》之中而对这部新的作品有过高期待。同时,在执导英语电影,和欧美演员合作的方面,奉俊昊同样也有相当的经验。《雪国列车》与《玉子》的表现也可以称为优秀。然而这些前作为这部新作营造出了一个舒适区,尽管《Mickey 17》是一部糅合了众多元素的电影,这些元素早已在《雪国列车》和《玉子》中被用过了。

譬如《雪国列车》中末节车厢的底层人向神秘的上等高层掀起革命的剧本,也构成新作的叙事线。而为了交代故事的背景,让主人公进行大段自白的手法,似乎也同样出自《玉子》片头,蒂尔达 · 斯文顿饰演的 CEO 给出的表演。新作的政治隐喻和讽刺与两部前作中的既成的手法形成互文。以无厘头喜剧的方式展现两个阶级和两方势力斗争的场面,很多观众也已在《玉子》中领略过一二。

总而言之,在与奉俊昊导演的前作的对比之下,新作《Mickey 17》显得并无多少新意。

也许唯一的突破就是,这部作品整合了太多要素但幸好是一部观影上没有太多磕绊的影片。在满足导演本人自赏式的野心和表达欲的同时也满足了观众的喜好。用喜剧和幽默融化了科幻构成上的种种漏洞,又把那种老套的讽刺带到一种宇宙生态—政治视角的时新背景下。在这个意义上,《Mickey 17》的成功无疑也是其狡猾和自圆其说的成功。

与时俱进和与西方价值观的统一

马克 · 鲁法洛在片中的表演如同他在《可怜的东西》中一般的滑稽。片中他饰演一位带领殖民飞船的议员,是飞船上的最高指挥。他是个刚愎自用的独裁者,但又滑稽而愚蠢,时刻受到他的夫人和身边弄臣的摆布。片中这位独裁者起码受到了现实和历史中三位以上的领导人的过度决定。

马克 · 鲁法洛以一种模仿特朗普的发音的方式讲出了大部分台词,片中一幕甚至还复刻了特朗普竞选演讲时受伤的争议时刻。其次,独裁者时刻被夫人牵着鼻子走的场面,则又是借广为流传的舆论讽刺拜登。而独裁者身边总是有一位 “媒体和宣传大臣”,用摄影机时刻记录着独裁者种种英姿,则又是影射着希特勒和戈培尔。

“二战玩笑” 和小道消息的交错的确在当下这个紧绷的时代给观众一种来自大荧幕的轻松愉快。大荧幕在这个时代仍保留着话语权,或者说,在电影的默许下,观众仍可以在这一方漆黑的影院中匿名地摆脱立场而发笑。

罗伯特 · 帕丁森饰演的米奇 · 巴恩斯也是一个能够代表欧美价值观的人物。他是那种典型的获得成长的年轻人。因为愚昧而欠债,而后因为两具身体而生成两种人格,弱小但善良,正义却好斗,而在影片的推进中两个人格融合而变得善良正义,取消了弱小和好斗。而他既反抗内部的不公,对外(星生物)又保持沟通。一种神圣人格又降临在主人公身上。他既成为了超人,通过成长来 “反对” 弱小,但又保护弱小。既契合那种尼采式的价值观又满足了西方观众对成长小说的古典嗜好。

然而这部商业电影中的诸多元素尽管能够流畅进行,但却也经不起推敲。用这种与时俱进的讽刺手段和价值观的统一是 “重要且引起深层幻觉” 的表象,是一种便于被普遍接受流行体系。因此电影收获的掌声和引发的爆笑,自也不必深究是否实至名归。

影片之外

在这部科幻电影评论的最后,不妨一同探讨科幻这个题材的未来。奉俊昊在《Mickey 17》中做了一个尝试,他意欲用过多的元素填充到科幻的气球中让它变得饱满,然而正是因为过多的元素令人眼花缭乱,人们只能择取各自熟知的过往作品当成参照来进行接受。奉俊昊也只在舒适区中舞蹈。但不妨将这种诸元素互相联动的方式往深刻的方向扩写,将一部影片变成了一个根茎式的融贯平面,生成更多的可能性。

正如提出《赛博格宣言》的唐娜 · 哈拉维亦将科幻 Science Fiction 的 SF 赋予新的意义,是科幻 Science Fiction,也是相互连接的绳结游戏(String Figure),还可以是推理性虚构(Speculative Fabulation),甚至是推理性女性主义(Speculative Feminism)。在哈拉维的这种宏大构想之中,科幻精神将人类同赛博格、外星人、异星生命、虚拟化身等行动者,并连同着宇宙政治学,宇宙生态学,性别研究,泛灵论等体系共同建构成一种混合多元的主体。借此来突破主流叙事。

这部《Mickey 17》似乎仍未能突破那种 “英雄拯救世界” 或者 “傻子大闹科学城” 的老套叙事,但在一些诸多元素中又能看到一些有趣的可行性。

不过以何种方式接受电影全可以交给每一位观众定夺。正如《阿凡达》可以是老套的童话故事,可以是推理虚构宇宙生态的美妙作品。奉俊昊的新作《Mickey 17》本身也许乏善可陈,但也许会引发一种新的科幻现象,不论是新的创作,亦或是新的解读。