本届19部主竞赛影片已经全部展映完,颁奖礼将于欧洲时间22日晚间举行。有媒体也已经直接给出了个人金熊,今日影评将带来其中两部影片的影评,一部是前金熊导演拉杜裘德的《二零二五年的欧陆》,另一部是连续入围柏林,威尼斯以及柏林主竞赛的挪威影片《性梦爱三部曲之梦》。

本文作者 袁昊宇

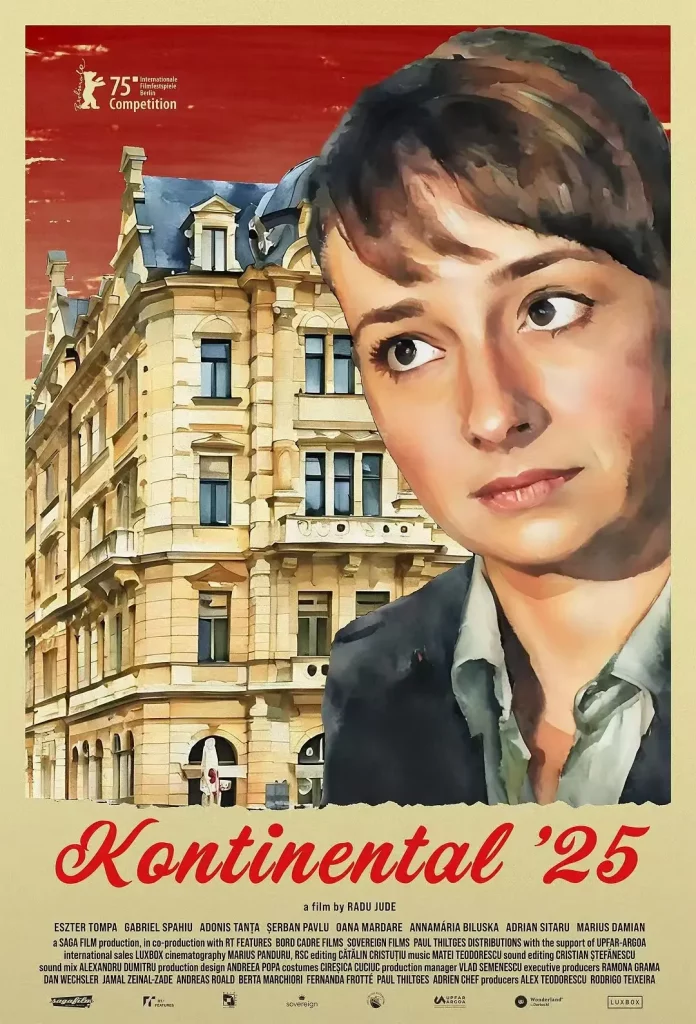

二零二五年的欧陆Kontinental 25:

全球本地化的电影

让人在浅显的幽默之外

难以向深探寻

导演/编剧:拉杜·裘德

主演:伊琳卡·马诺拉切

地区:罗马尼亚

柏林电影节自身理念上矛盾,催生了无数食之无味,弃之可惜的电影。因为柏林电影节强调去中心化,但同时又是一个国际电影节,它位于全球化和本地化的冲突之中,是一种并未被完全探讨的全球本地化思潮(Glocalization)。

在众多影片之中,很多导演试图聚焦于小地方的普通人,而试图将他们与更宏大或者人之间更互通的价值观念相连接。罗马尼亚导演拉杜·裘德的新作《二〇二五年的欧陆》就在尝试完成这种建构。然而却因为这种轻松搞笑地讲述沉重话题的矛盾修饰手法的滥用而很难讲是一部深刻的电影。

女主奥尔索里亚是一位执法人员,她在合法“驱逐”一位住在地下室的流浪汉时尽管已经给予了十分人道的关怀,但还是导致了这位流浪汉在搬离前的自杀。这件事情不断地唤起她的自我谴责,她为了寻求宽慰而与身边的所有人一次次地讲述这件事情。而人们给出的安慰之中又夹杂着许多对欧洲现状的反应。通过这些反应的碎片,导演意欲还原出一个真实的2025年的欧洲形象。

黑色幽默与反讽构成了电影的主要表现手段。影片开头就花了约莫二十分钟来展现那位穿梭于城市各处的流浪汉的日常,当摄影机对准女主,要讲述她在城市的各处跟人们寻求安慰的故事时,那种离奇的Deja vu之会涌上观众心头——不对,刚刚那里站的不是一位流浪汉吗?怎么突然变成了衣着还算精致的女主了呢?这种同一个置景下人物的阶层落差无非是在强调那种不平等,但从中表达的处于城市白领阶层的女主和流浪汉的生活高度相似的同质性,即人们在城市之中皆收到某种秩序的压抑,则是影片的核心。而这个秩序则体现在导演在影片中加入的许多华美建筑物的空镜头之中。

导演也致力于戳破欧洲中产的虚伪与谎言。例如身为匈牙利裔的女主一直主张罗马尼亚人与匈牙利人之间的平等,甚至与自己强调匈牙利身份的母亲发生了争吵,然而在酒后那场跟学生的荒唐性爱之后,她随即又吐槽起了罗马尼亚人之“低劣”。她喋喋不休讲述着东方禅宗轶事的男学生,也是在用这种在被欧洲人构建出的东方主义来当作是日常生活的消遣和补偿,是一种挪用而并非接受。再者就是女主本人受到自我良心谴责的状态,电影也旨在揭露这其实并不关乎死去的流浪汉,而是女主本身因此遭到误解后一种自我开脱,就跟影片的最后,女主本想去墓园为去世的流浪汉献花,却因为深陷自己和别人的苦难叙事和连锁反应中而无暇脱身,但她最后还是去寻求宗教的慰藉了——像一位东正教神父寻求宽慰,而这位神父所讲述的神学体系也是一种难以考证的混乱,因为他不仅在人格上表现得毫无忍耐与恩慈,他为了安慰而安慰的言辞引用的是并不属于东正教思想的信教理念。

电影在诸如此类的细节中也让诸元素表现得矛盾和多元,但这种多面并不有助于让角色或是影片本身变得更加立体。而是通过这种喻于每个角色上的混乱状态直接点出欧洲大陆本身的混乱。虚伪被强加到每个人的身上,每个人似乎都在言行不一,说着漂亮话,却在社会现实之下变成一个被异化了的底层。

尽管拉杜·裘德的这部《二〇二五年的欧陆》想要从一个非常具有代表性的女主角身上入手,从而映射整个大陆的现状,但这种尝试只会让剧情和人物为了这个更高的理想服务而沦为工具。这部电影本身也难以让人更深的进行接受。正如前文提到的,电影在罗马尼亚人和匈牙利人的民族关系之间寻找切入点,想要把这种批评模式扩展到认识乌克兰及加沙问题上。但这种超本地化的故事讲述本就对国际电影节上更多的观众形成了挑战,更多的人应当会讲电影看作幽默的小品而并非探究其悲核的本质。

然而就是这种关心政治议题,堆叠了过量讽刺元素的电影,在当下这个人们想要寻求答案和解决方式的真实的2025年的欧洲大陆上,显得有些单薄和片面。电影仅仅是在罗列出种种矛盾的现状,但这其实并不需要被讲述,因为这其实就是欧洲人真实的生活状态。影院中为这部电影而发笑的人们,正在以一种虚构的居高临下审判和耻笑自己的生活而不自知。和影片的内容共情之后,那种同样得不到什么答案的无力感仍然还会存在,电影并没有过多实质性的思考,反倒是在用大荧幕的幻觉给人们一剂治标不治本的安慰。

性梦爱三部曲:梦 :

幻梦即叙事的两极:

作者,读者和作品本身

导演/编剧:达格·约翰·豪格鲁德

主演:艾拉·奥弗比 / 安妮·达尔·托普

地区:挪威

在挪威导演达格·约翰·豪格鲁德的最新作品《性梦爱三部曲:梦》中,似乎是将这种个人化的叙事往另一个方向发挥到了极致。但这种个人叙事最终也成功地与人们联系在了一起。

《梦》中讲述了17岁的少女乔安妮在外婆家阅读小说时读到学生爱上老师的桥段,也触发了她自己对于自己的法语老师,名字和她很像的乔安娜之间的一番青春情愫。她开始通过写作记录下她初生的爱情,也在现实中多次拜访了老师乔安娜,一切情愫都在巧妙而缓慢地在乔安妮的日记本中推进着。但就如所有的爱情一样,这份青春期中的单恋也会消亡破灭。当这份私密的情感曝光在乔安妮的母亲和外婆面前时,影片变成了一场跨越代际的女性之间的谈话。三人之间矛盾与爱并存,但都在电影逐步向前的节奏里变成了理解与爱。而这种理解与爱也成为了一场由文学之梦孵化给三个角色的珍贵的财富。《梦》中各个角色像片中的重要意象——手织毛衣一样,交织在一起,共同成为了联系在一起的行动者们。

电影并没有通过如同其他更多的主竞赛单元的电影一样,与现实的政治社会因素产生连接,它谈论爱但没有落入性的桎梏。这部《梦》,如同梦本身一样是纯粹而私密的,但最终却回到了人与人之间相互联系的母题之中。因此,这样一部堪称清流的电影也在柏林电影节上闪耀其光芒。

《梦》是一部典型的文学电影,不仅是因为女主乔安妮在片中完成了一部小说,而是因为电影把梦的的叙事模式嫁接到了这部电影内部的小说之中,继而也构成了电影的叙事手法。然而和那种大卫·林奇式离奇怪诞的梦不同,这部电影中的梦更像是现实与虚构分叉的节点。梦即是无法证明,亦无法证伪的情愫本身。

电影中最明显的梦之编排,就是当女主乔安妮来到老师乔安娜家里时,因为温暖让她陷入困顿,而在这份恍惚之中她将头依靠在老师乔安娜的肩上,开始抚摸她光滑的手臂。这段剧情被绝美地记录在了乔安妮的写作之中,然而在影片后半部分,母亲与女老师的对谈中,女老师却否认了这一切。

不过,这可能仅仅是说辞而已。两人亲密的关系隐在了梦之屏障中,作为外人母亲和外婆,甚至是影片之外好奇的观众,永远都无法探寻到其中的真实与否。而在叙述中,参与到这段关系的两方却说出了两个不同的情况,这便是叙述中的契约论,即读者/观众可以选择相信与否。因此在观赏这部关于亲密关系的电影时,观众的解读空间是蕴含着无限的张力的,而这种不同的信念又带给观众不同的体验和信息来刺激人们还原整个事件。在梦的影响下,爱就像一张永远无法拼完的拼图游戏一般,永远都在接近,而无法完成。

电影中使用了这种元叙事,即关于叙事的叙事,其目的并不是强调一种虚实之争,而更多的是把这种关于叙述梦的非对立朦胧的体验带给观众。也许大家都有过记录梦的经历,在醒来之后,梦总是消散的很快,等到记住大概时,一些细节已经遗失了。若要在此刻将至叙述,则又会动用在清醒情况下理智的填充,来补足那些遗漏。而那些用来填充和补足梦境的元素,便是叙述者的欲望。

因此,乔安妮日记里那些老师对她的朦胧的回应,其实是她自己的欲望导向的,被书写的老师其实是一个文学角色而并非是现实中的那位真实的乔安娜。但在这部温情的北欧电影中,梦的曝光,与现实的对撞时,非但没有那种激烈的落差感,而是被包裹在女性内部的沟通与理解中,化成一如既往的朦胧温婉。

电影也在指出一种读者、作者和作品之间的关系,以及作者和读者间的相互成为,而并非永恒的对立。在外婆家阅读到的那本小说成了乔安妮的启蒙,外婆曾经的经验被女主阅读后成为了自己的经验,也促使她从阅读者成为了一位作者。也许梦本身就是一个将人作为分裂的作者或观众统一起来的动机,因为梦本身并不是一种主体性强烈的创作,也许是潜意识的创作,人是梦的读者;然而梦的记录和梦的叙述却又混合着人的欲望和主观色彩。人又成了被讲述之梦的作者。

这部《梦》就是在讲述在爱与梦之中边界与隔阂的消融。而为人类的现实生活提供了一种答案。正如三部曲的名字一般“性,爱,梦”这些更加原初的意味反而是全人类互通的情感或需求。比起谈论政治和社会这些被构建的产物,电影艺术以更纯粹的“性,爱,梦”为主题,更容易让人获得共鸣,虽然也容易招致批评,但这一切都是基于这一类电影让人们相通。