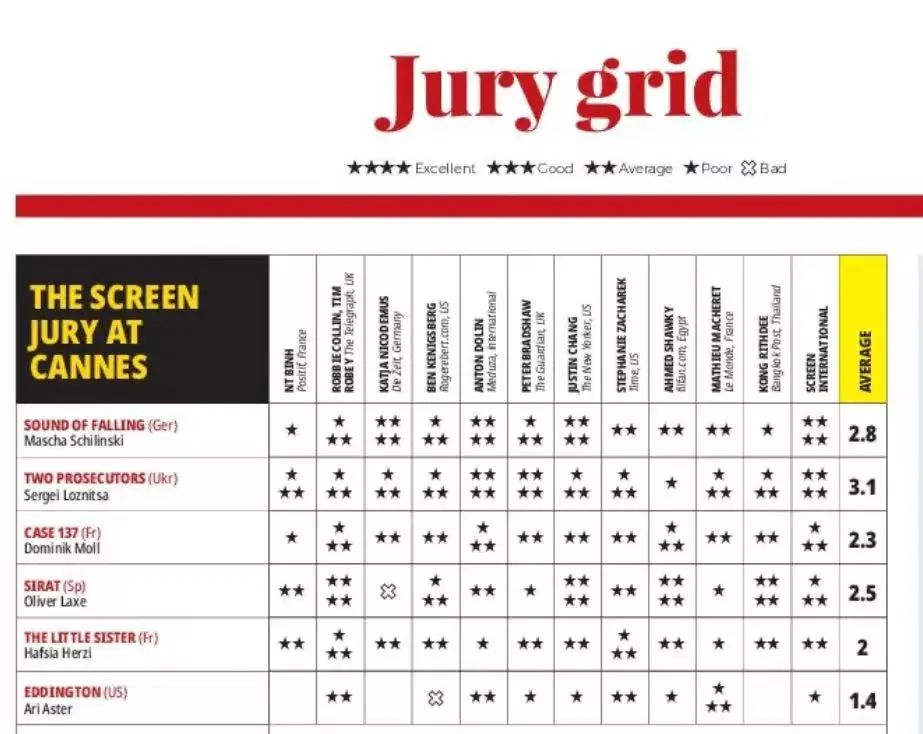

16号首映的两部主竞赛《最小的女儿》和《爱丁顿》都很两极分化,一个是讲穆斯林女同的挣扎与爱,后者是政治讽刺片,国际评分表和华语评分表都给《爱丁顿》打出了最低分。目前国际评分表领跑的是罗兹尼察的《国家公诉人》,而话华语这边是昨日大爆的《接近终点》。

午夜单元的《风林火山》迎来史诗级大扑,太令人失望了。

一种关注单元里,小K的《水之年代》广受好评,按照这个节奏,小K指导的下一部电影要提前锁定主竞赛了。《瘟疫》稳扎稳打,校园暴力以及身体恐怖元素看到人心惊肉跳,两部都是非常有前途的长片首作。

以下是最新奉上的短评(小K太火了,我们都还没抢到票):

主竞赛

《最小的女儿》

La Petite Dernière

编剧: 法蒂玛·达斯 / 阿弗西娅·埃尔奇

主演: 阿罗伊斯·索维奇 / 尼莫·谢夫曼 / Vincent Pasdermadjian / 朴智敏 / Sophie Garagnon / …

Hafsia Herzi既是天才演员,又是天才导演。她将自己的演员天赋融入电影之中,带动新人演员呈现出情感如此真实、深刻、自然的表演,那种Hafsia式的演技最打动人心,几乎让人忘了这是一场表演。她能将这种等级的伤痛直接呈现在观众面前,实在太有魄力了。

电影还融合了很多希望:必备的游行戏既有欢喜与自豪,又有爱的力量。音乐又撑起了所有那一刻张扬的宣誓。

太为Hafsia开心了……从她赢得凯撒奖开始我就恶补她所有主演以及导演的电影,她的路程真是火箭式的飞跃。看过她几部主演的电影后,强烈感受到她真的是那种演员带动电影起飞的典范。赫尔齐身上有一种在法国演员中少见的淡定自如感,不张扬造作,往回收着演,却极具存在感。我也如愿参加了首映礼,观众都超级热情,祝得奖!

4 / 5

——侦探锌

外媒评论

《卫报》(The Guardian):

该片被描述为“对酷儿穆斯林成长的深刻描绘”,赫尔齐以敏感而优雅的方式处理了身份、亲密关系和文化冲突等复杂主题。梅利蒂的表演真实而内敛,展现了角色在双重生活中的情感复杂性。

télérama:

这部电影对飙2013年戛纳金棕榈奖得主阿卜杜拉蒂夫·柯西胥(Abdellatif Kechiche)的作品《阿黛尔的生活》(La Vie d’Adèle)中那令人疲惫的炫技表演。

哈芙西亚·赫尔齐(Hafsia Herzi)依然带有一种性感的气质,而且她与导演——曾在2007年通过《谷子与淄鱼》(La Graine et le Mulet)让她崭露头角——一样,都偏爱展现日常生活场景和自然的演员表现。

《爱丁顿》

Eddington

编剧: 阿里·艾斯特

主演: 华金·菲尼克斯 / 佩德罗·帕斯卡 / 艾玛·斯通 / 奥斯汀·巴特勒 / 卢克·葛莱姆斯 / 更多..

恶搞政治竞选讽刺片,有Aster往常的脱离现实感的幽默荒诞,在这个奇妙的小镇里,什么奇人怪事都有可能发生。融入了Instagram、TikTok等社交媒体元素,更具新生代魅力,让讽刺再上一格。完成度极高,技术成熟、匠心独具,追击戏份看得好爽。唯一的问题是中段节奏稍显拖沓,还重复了很多Aster的套路,有时审美疲劳看得心累。

3 / 5

——侦探锌

严重怀疑阿里·艾斯特拿了拉杜·裘德的剧本,并且再次任由华金·菲尼克斯给自己加/改戏。爱丁顿作为一个小镇被现象学几近暴力地还原,组成导演风格化之一的本/喻结构也就名存实亡,成为一个炮制各种美国政治问题的大熔炉:种族歧视、美墨边境、枪支自由、警察暴力、民主选举,乃至对疫情封控(口罩问题)的大量强调,使其过去以类型著名的风格荡然无存。政治取代了宗教,仇恨取代了信仰,成为本片最大的悬疑元素,在“No Peace”的激进口号下,导演为西方世界完成了一次自圆其说的革命宣言。

2 / 5

——陆泫龙

阿里·埃斯特在《爱丁顿》中摒弃了以往作品中对“恐惧”那种更为广泛且感官化的表现,转而聚焦于对美国社会的深刻观察——社会群体的分化、媒体的滥用,以及政治严肃性的逐渐消解。影片以荒诞而幽默的方式展现了这些趋势如何逐步吞噬了公众参与政治的空间和公民身份。

值得一提的是,电影中的笑点主要依托于台词和影片中内嵌的文字信息,这使得缺乏美国社会生活经验的观众难以完全领会。因此我们可以说,这部作品更像是一则面向美国本土观众的社会小品,一次独特的尝试,而非宏大深刻如《奇爱博士》那般的,映射全人类经验与处境的佳作。

2 / 5

——小梅

外媒评论

《卫报》(the guardian)(作者:Peter Bradshaw):

这部电影画面还不错,多亏了达里乌斯·孔吉(Darius Khondji)的摄影。但内容没有什么新意或戏剧张力,更要命的是,它竟然能让艾玛·斯通(Emma Stone)、佩德罗·帕斯卡尔(Pedro Pascal)和华金·菲尼克斯(Joaquin Phoenix)变成无聊的演员。究其原因是剧本平庸,加之整部电影沉闷单一的节奏,看起来更适合做成一部12集的网剧。

Deadline:

从比特币(Bitcoin)的热潮到披萨门(Pizzagate)事件,从抖音(Tiktok)的流行到拒绝接种疫苗(vaccine denial)的趋势,《爱丁顿》毫不留情地揭露了特朗普政治的荒谬和怪诞之处。他还指出哪些盲目顺从“让美国再次伟大”(MAGA)的人,是如何激化了美国社会中存在的矛盾与病灶,从而改变了这个曾经世世代代以善良和同情闻名的国家。

尽管影片的各个部分并不完全契合,但《爱丁顿》可以说是一部大刀阔斧的作品,它将新冠疫情视为一个“宇宙大爆炸”,逐步将我们推到了今天这个局面。影片直指那个“房间里的大象”——崛起中的QAnon、4Chan和Proud Boys等团体,它们造成的破坏远比新冠疫情更严重,留下了一道鲜明而仍在流脓的伤口。而《爱丁顿》则毫不客气地撕开伤口上的创可贴。但并不是每个人都愿意直视或思考其下隐藏的真相。

午夜放映

《风林火山》

编剧: 麦浚龙 / 周汶儒

主演: 金城武 / 刘青云 / 梁家辉 / 古天乐 / 高圆圆

导演也有资源咖的吗?真的是白白浪费了这么多优秀演员的心血和努力,他们本该被更好地对待!全片除了一星给到美术,一星给到演员,剧情是没有剧情,剪辑是天女散花。请导演继续拍MV吧,现在是要把香港电影的骨灰都埋了!

2 / 5

——Long

只能说期望越大失望越大,导演有着极强的个人视觉风格,各位演员和落雪的香港在画面的每一帧里都被呈现得很完美,但依旧抵不住混乱的叙事和一个字一个字往外蹦、糟糕的粤语台词。拖沓的节奏导致打戏看得很心累,半场过后就在想怎么还不结束…

2 / 5

——X.L.

超长制作周期、巨额的资金投入以及一众话题、颜值、表演齐爆表的演员拼凑成的期待,就在无数次简单直白到发麻,睡意点满的枪战戏中也碎成雪花。再任由慌乱并错乱的叙事的摆造型式表演的脏鞋底践踏成黑色的一大坨。全片银白色液体汞的色调和满嘴口齿音的声音设计更是多看多听一秒都感觉会毒发身亡。也许问题很大程度出在对庞大素材库的大幅剪切,那么让我更不理解的是如此宝贵的时间,为什么非得塞入爆满的枪战和毫无新意的打戏?然后等大多与时代和困境相关的大词被咆哮的台词抛出后,权力、贪婪、伪装与相互的厮杀的绝望末日感就成为无数次被犯罪类型或动作伦理片讨论的大词的一次无意义自述,但活着的人和现实的任何一点踪影呢?而女性角色的完全功能性作配,承受着超出威胁几近凌辱般的暴力对待让我彻底失去耐心,每每准备闭上眼彻底入睡就又被像有狂躁症的枪声抽耳光般扇醒,可谓是一次非常痛苦的观影体验。

1/5

——六六

枪战版《小时代》,一直在下雪的铜锣湾,暧昧不清的人物关系,集团勾心斗角的继承者们。每个人物粉墨登场,于专属的章节中交代各自的身份信息,并在革除有效内容的特写镜头下完成表演任务。从一开头的打斗戏开始,1:1的铜锣湾置景便显得虚假,没有真实的“人”的存在,也没有任何明确的主线和关系推进,甚至连最基本的故事“三要素”都因素材剪辑的原因而几度沦丧,有的只是一个又一个的情景爆破,接连不断的杀戮场面更是没有任何精彩的动作设计,不是莫名其妙地开枪杀人就是毫无逻辑的暴力互搏,文武皆失,看得人十分疲累。不仅一众演员的念白不如人意,而且古天乐近年来一直在重复相同的角色。在麦浚龙的世界当中,女性角色沦为陪衬和男性欲望的视觉材料,处处充溢着导演个人对权力阶级的意淫和人物塑造毫无特点的理解,《风林火山》中所营造的男性气质,既不是盖·里奇那般英雄主义式的浴血奋战,也不像北野武黑白两道的精神流露,比邱礼涛差了十个郑保瑞。

2 / 5

——陆泫龙

外媒评论:

Screen Daily 指出,导演麦浚龙打造了一个“雪景笼罩、霓虹闪烁的另类90年代香港”,视觉上令人惊艳,但剧情结构复杂,可能更适合改编为迷你剧集。

如果你觉得《风林火山》(Sons Of The Neon Night)中似乎缺失了很多内容,那很可能这是事实;据说该片的初剪版时长接近七个小时。其中大量情感和叙事的连接线被删减,使得观众不得不花费极大精力去理清各个角色的身份,以及他们为何时而出现、时而消失在故事中。这也导致观众难以完全沉浸于这个异样的香港世界,同时也让这群明星演员的表演显得次要,如同配角。归根结底,《风林火山》是一部颇为奇特的电影;它更适合做成一部精彩的迷你剧。

一种关注

《瘟疫》

The Plague

导演: 查利·波林格

编剧: 查利·波林格

主演: 乔尔·埃哲顿 / 埃利奥特·赫弗南 / 埃弗雷特·布伦克 / 凯奥·马丁 / 肯尼·罗斯牧森 / 更多…

成长的代价是惨痛的。这部讲述校园霸凌的电影中,12至13岁的水球训练营少年主角,在“做自己”与“融入小团体”的两难困境中挣扎、窒息。电影带有一丝身体恐怖的元素,而最佳之处在于配乐的灵活运用:人声化作狼哭鬼嚎,断断续续地铺垫出那种紧张的竞争氛围,既是竞争朋友,竞争女生,也是在竞争一种平衡感,一种如何在保有自我与融入社会之间生存下去的能力。

4/5

—— 侦探锌

《I Only Rest In The Storm》

编剧: 佩德罗·皮诺 / Miguel SEABRA LOPES / 何塞·菲利普·科斯塔 / Luísa HOMEM / Marta LANÇA …

主演: Cleo DIÁRA / Jonathan GUILHERME / Sérgio Coragem

长达211分钟,介于剧情片与纪录片之间,以主人公在非洲某国的公路项目为线索,穿插大量街头人物志与社会自述。影片节奏极其缓慢,镜头凝视与沉默片段占据主导,对观众的耐心是一次极限挑战。导演试图展现新殖民语境下外来者与本地生活的错位与依附,但形式感压倒情感表达,使整部影片更像是一段漫长的异乡疏离体验而非真正的叙事旅程。

3/5

——Xavier

镜头穿过新殖民主义的风暴,剖开了残存于战争时代后的腐烂伤疤。环境工程师塞尔吉奥开着越野车踏上非洲腹地,这场开始于非政府组织的人道主义帮扶,终于风沙褪去后残存的精神文明,暴露出地方性的古老认知。此次的西非之旅对于塞尔吉奥来说,更像是一次“融入失败”的游记,当塞尔吉奥不经意地冲破文化边界,试图沉醉于充满霓虹酒精的午夜摇摆,黑人孩童瞳孔里的困惑,盐碱地里无机械化忙碌的工人。黑白之间,两种肤色的凝视试图颠覆时代的固有认知,更尖锐地揭示出文化交融的痛苦本质。

3/5

——郭佳欣

导演佩德罗·皮诺在影片中对景观与身体的调度极具张力,影像语言在粗粝与细腻之间自由转换。他对现代社会中“个人如何在后殖民时代与全球资本结构中寻求存在感”的探讨,深刻而具有现实意义。特别是在当今国际语境下,“后工业时代”已经不再是西方独有的现象,而是影响着全球各地边缘群体命运的共同语法。在全球南方国家,城市扩张与农业衰落、传统家庭模式与性别角色的松动,以及移民潮、气候变化引发的社会流动,都使个体面临着前所未有的生存与认同危机。而本片正是将这些宏观社会现象,浓缩进Sérgio的个人旅程之中。在他的探索与迷失之间,我们得以窥见后工业社会所造就的“精神荒原”与人类情感的微妙回响。这是一部需要时间沉淀的作品,但也是一部具有极强穿透力与反思性的电影。《笑刃荒途》绝对值得在大银幕上安静沉浸地欣赏。

4/5

——金怡

影评人周

《爱的证明》

Des preuves d’amour

编剧: 爱丽丝·杜尔 / 洛蕾特·波尔芒斯

主演: 艾拉·朗夫 / 费利克斯·基赛勒 / 莫妮亚·肖克里 / 安娜·勒尼 / 诺埃米·洛夫斯基 / 更多…

《爱的证明》(《Des preuves d’amour》)在细腻的日常中展开了对“母职”、家庭与身份认同的探讨。一对法国女同性恋夫妻决定生孩子,孩子由其中一人怀孕,非生育方必须经历一系列法律手续和心理准备,才能被正式认可为母亲。相较于异性恋家庭只需一纸婚约便可实现父亲和母亲的角色,她必须“证明自己是母亲”。从手续到情感与行为上,完成一次对母职的接纳。非生育方的女人初登场时就带着鲜明的个性与反叛气质,当我们得知她的母亲是一位古典钢琴家,这种反差感愈加强烈。由于孩子的到来,她被迫重新审视和母亲的关系,她需要一封母亲出具的证明信,作为法律程序的一部分,却也因此展开了一段迟到的、笨拙的母女对话。她去探望母亲,发现对方依旧习惯性地自我忽视——抽烟、不吃饭、甚至把棉花留在耳朵里险些造成损伤。她开始主动承担照顾母亲的责任,这也是她第一次以“照顾者”的身份面对母亲。而母亲得知怀孕的人并不是自己的女儿时,流露出悲伤和愧疚,甚至说,你不怀孕是不是为了报复我?母亲将承担母职视为女儿对自己的回应,甚至是救赎的情感投射。她期待女儿当了母亲后能理解当时那个疏于关心她的自己,也借此弥补自己未曾完成的母职。

“成为母亲”不再是传统意义上的自然转变,而是一种主动选择之后的不断实践,是一个理解、修补与接纳的过程。照顾情绪崩溃的伴侣、临时成为朋友孩子的“代理家长”、直面家庭创伤,逐步将她从一个冷峻、逃避的个体,转变为一个温柔、可依赖的人。家庭不在于构成形式,而在于彼此愿意承担与理解的意愿。两个女人在挣扎和尝试中,成为了彼此的爱人、孩子的母亲,而最后在台球厅的冲突仍然表明,这种爱的合法性仍在被社会的某些角落质疑和挑战。

4/5

——荣瑾毅

表面上是一对女同性伴侣迎接新生命的故事,实则聚焦于主角Céline与自身原生家庭的深层和解过程。影片通过她为收养即将出生的女儿奔走、收集“好母亲”证明的过程,引出她对母职、身份与情感连接的重新思考。尽管叙事节奏偏慢、生活细节略显琐碎,若能在日常中挖掘更多情感张力与心理转变,这部影片本可更进一步。即便如此,它依旧是一部温柔、真诚的作品,带来女性之间复杂关系的细腻刻画。

3/5

——Xavier

影片向我们展示了,法国最初受益于同性恋婚姻合法化的伴侣,在孩子抚养权上面临的未知的挑战,同时整个社会的各个相关机构(医院、律所等)对此也是摸着石头过河。也从侧面展示了一个国家的某项事业其发展在于社会各界和绝大部分民众的支持。影片最为人称道之处在于,它并没有过分利用同性“父母”和异性父母的差异去制造戏剧冲突,反而是展现了同性之间无异于异性之间在于生孩子、抚养孩子这件事情之上的感受——期待、忐忑、恐惧。两位女主角之间的日常实际上和其他异性伴侣并没有太大区别。主创关注这一点,观众看到这一点,是对同性婚姻的最大尊重。尽管影片最后,孩子顺利生产,另一方的抚养权也指日可待,顺利推进,但实际上还有更多未知的挑战等待着她们,比如孩子入学面对其他异性夫妻的孩子,对此我们可以借《塔尔》中的部分桥段窥见一斑。但是影片中各种机构,主角的亲朋好友,甚至陌生人对她们展现出来的理解、尊重和耐心——哪怕有些人是迫于道德压力的唯心之举——已足够让人对她们的未来拥有信心。总之,这是一部值得我们观看的电影。

4/5

——糸文

《KIKA》

编剧: 阿列克斯·普金 / Thomas van Zuylen

主演: 玛侬·克拉维尔 / Makita Samba / 托马斯·库芒 / Suzanne Elbaz / Ethelle Gonzalez Lardued / 更多…

一部充满黑色幽默与生命力的女性成长电影,讲述了一个怀孕失恋又身无分文的女人,如何从社会底层挣扎中意外开启SM工作者新人生的故事。导演用大胆直率的视角,展现女性主体如何在绝境中重塑身份与欲望。片中夹杂荒谬日常、脏话与亲情创伤,却始终保持一种温柔的力量。角色复杂而真实,情节节奏明快,是一部有趣、有痛感,也有转机的惊喜之作。

3/5

——Xavier

此外,我们几位记者还专门为本届戛纳的小众法国影片录制了一期播客节目,推广非爆款法国影片被大众听到,被大众看到,欢迎大家收听!

注意‼️本期节目大篇幅聚焦于本届戛纳一种关注单元的《柔情挚我》解读以及影评人周单元的几部小众法国影片,并非戛纳热点,如果只想听本届戛纳影片的信息,请按照时间线谨慎收听:

录制:Xavier、Lea、Marc

时间线

00:34戛纳电影节影片预览

01:52 戛纳电影节推荐影片 一种关注《柔情挚我》中女性角色的成长与挣扎

24:06 威尼斯电影节《监护风云》紧张到极致的心理惊悚元素

26:53 戛纳电影节推荐影片 影评人周开幕《为了亚当》单亲母亲的困境

35:47 柏林电影节《我们相信你》在法庭上的较量

46:27 戛纳电影节推荐影片 非竞赛《从前的光景》:母女关系和人生选择的深刻探讨

49:17 戛纳电影节推荐影片 一种关注《笑刃荒图》:跨文化背景下的情感表达与人生探索

52:46 戛纳电影节推荐影片 影评人周《基卡》:女性在困境中的自我救赎

54:52 戛纳电影节推荐影片 主竞赛《国家公诉人》:公诉人通过上访揭露真相