空音央首作Happyend今年4月登陆北影节,即将在上影节继续展映,或许有望引进。译名已经从《圆满结局》改成《昨日青春》,虽然完全抹除了原名的意涵,但其实改得非常妙,因为片中确实弥漫着一股“昨日感”。

《昨日青春》

Happyend

导演: 空音央

编剧: 空音央

主演: 栗原飒人 / 日高由起刀 / 林裕太 / 彭泽萱

类型: 剧情

制片国家/地区: 日本 / 美国

昨日的,明日的

《昨日青春》显然与近些年黑泽清麾下的新秀导演们所引领的新一轮“日常惊悚系”日本新电影截然不同。它是青春的,政治的,左翼的,它提醒着人们,日本电影和左翼运动也曾经有过极为密切的联系——那时全球左翼运动走向最后的高潮,日本的安保斗争和全共斗轰轰烈烈,东京的大学生们戴着安全帽,拿着棒球棍,以一种颇为行为艺术的方式表达抗议。那时日本新浪潮电影方兴未艾,在新宿通宵不眠的除了风俗店还有一众地下艺术空间,ATG的诗人和疯子在银幕和舞台上剖开力比多和死驱力。

当然,比起60年代的日本新浪潮,空音央显然更多受到90年代台湾新浪潮的影响,或许尤其是杨德昌的影响。色调和光影的凛冽感,现代主义影像叙事的锐利感,用冷静的空镜映照人物内心汹涌情绪的克制感,以及对社会结构性问题的分析意识,对年轻群体的关注,无不带着杨德昌的影子。对喜剧感和幽默感的把握,有点像《独立时代》;而对都市景观摄影的痴迷,则像极了《恐怖分子》;对青春期小团体情谊的呈现,甚至是采用非职业演员、通过封闭训练让演员自然熟络的手段,都让人想起《牯岭街少年杀人事件》。

然而,这些影史溯源并不足以解释《昨日青春》的独特气质。实际上,影片呈现出一种过去、当下与未来交织不清的感觉,或许可以称之为“怀旧”:站在当下想象未来却不可抑制地回忆起了过去。空音央在访谈中说他“把拍摄的所有内容都想象成是悠太和洸从以后、甚至更远的未来回忆他们的高中生活”。对六七十年代抗议的效仿是角色的怀旧,对台湾新电影的效仿是导演的怀旧,这一切却也都是站在未来、站在当下做出的,暗示着、或曰希冀着某种历史的轮回。在这个意义上,《昨日青春》又是完全当下的。

睡着的,醒着的

影片“当下性”的另一个侧面是对Z世代特征的捕捉:群体可以是完全多元化的,装扮可以是高度个性化的,友情可以是和爱情界限模糊的,可以是“一种近似酷儿的关系”。相比日本或台湾新浪潮对年轻人的迷惘和残酷命运的呈现,《昨日青春》的氛围是远远更加轻松、轻盈的。

这也与影片“近未来”的半架空设定有关。虽然影片通过交代角色的家庭情况,有意设置了种族、移民、身份政治等各种历史遗留问题的议题,但具体的历史情景是缺位的。影片辗转在家、学校、音乐或抗议空间的三点一线之中,对于更大的环境中发生着什么、发生过什么,只有“大地震即将到来”的笼统交代,引导观众联想那些不久前发生过的非日常、灾难性事件。没有具体指涉,也就意味着可以概念化、象征化地讨论问题,不必处理复杂具体的历史情境,也不必面对“过于理想化”的批评,因为设定本身就是理想化的。所以“近未来”实在是一个很讨巧的设定。

因此,应当把这个近未来的高中校园里的小小风波,视作某种小规模的政治思想实验。面对学校的不合理举措,影片的主要角色们有着各自不同的生存姿态。

五人组在悠太家聚会后睡到天亮的一场戏中,汤姆、太郎和明是睡着的,洸是醒着的,而悠太在装睡。这暗示着他们各自的状态。汤姆用自己的关爱和温柔维系着小团体的凝聚力,只求在自己去美国之前大家都能好好相处。太郎和明会用自己充满趣味的创意将现实中的矛盾和问题玩笑化,就像他们小小的配音游戏。他们以温和的方式维持现状,仿佛对小团体之外的事情并不关心。

洸在认识Fumi之后经历了某种政治启蒙。Fumi是怀旧的,她读纸质书,认为自己这一代没有希望,所以和上一辈结成忘年交。她似乎通过阅读形成了某种历史想象,并通过积极的行动,通过保持愤怒和抗争的姿态,试图召唤60年代的抗议精神。

悠太也是怀旧的,他做DJ,觉得现在的音乐没有好的,所以只听以前的音乐。他似乎早已知悉权力结构的不可动摇,始终以嬉皮而圆滑的方式表达不满,会冒出古灵精怪的恶作剧鬼点子,但被抓到之后又从容拿出准备好的说辞,还不忘拍老师马屁,使惩罚降到最低。

悠太和Fumi形成很有趣的对照,两人其实都在抵抗不合理的现状,都在追寻更加自由的空间,只不过方式不同。Fumi的抵抗是参加抗议活动,她是宏观的,向外的,直面问题根本的,希望直接改变社会结构。悠太的抵抗则是玩电音,投入到techno和锐舞文化中,是微观的,向自我内部的,略带逃避的,但更加具体、身体性的,只求在现有结构下有一种轻松的生活方式。

更有趣的是,两种立场之间因为洸的存在而发生了对话和相互影响。立场间的沟通与和解,几乎也是只有年轻人之间才可能发生的奇迹。Fumi在洸的劝说下,也发现必须对这一代抱有更多希望。悠太在洸的疏远下,也采取了更直接而激进的反抗,不再躲避惩罚,而是光明正大地走进办公室,在老师的震惊迷惑下直接拿走器材室的钥匙。洸认为悠太像个小孩,事不关己高高挂起,其实悠太只是太清醒,太悲观,太明白抵抗只会带来更严厉的约束,所以虽然醒着,却不会站起来。唯一一次站起来,也全然无意反抗或改变什么,而只是为了洸。

青春的,政治的

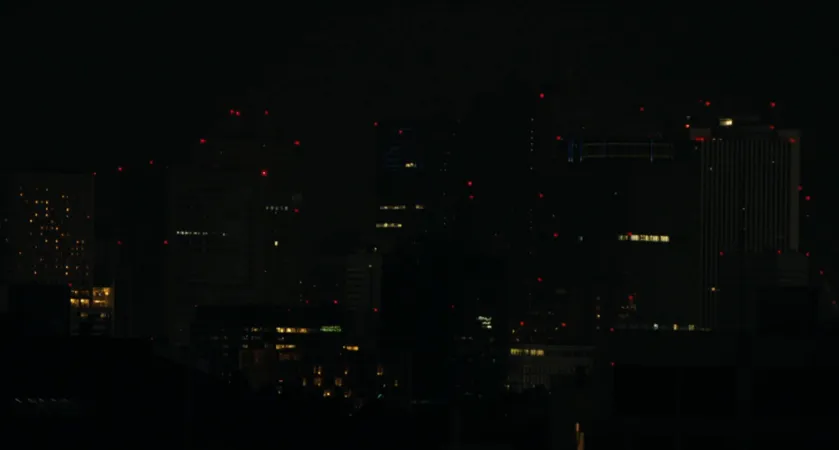

毫无疑问,五人组之间的亲密感,尤其是洸和悠太之间的情感,是这部电影中极为迷人的一点。这种亲密关系也构成影片冰冷色调中唯一的暖色:音乐活动室永远笼罩在温馨的橙色调之中,洸和悠太一起走过的街道上,路灯和居民楼里的灯光在冰蓝的夜空中洒下点点暖黄。而盘旋在冷色调之上的红色——航空障碍灯的红色,路障标的红色,消火栓的红色,象征危险、警戒和以安全为名的控制的红色,也因为洸和悠太之间的暧昧感而多了一层浪漫的意味。

当然,红色也是左翼的颜色。影片开头,星星点点的红色从黑暗中逐渐显影,点缀在高楼大厦上空的时刻,简直就是《共产党宣言》那句著名比喻的影像化呈现。青春情感和政治寓言这两种面向共存于影像语言中,类似的多义性还存在于很多细节中。比如地震,除了推动剧情、构成片中所有事件风波的大背景之外,似乎也指涉着某种结构即将摇摇欲坠;而洸和Fumi第一次搭话之后的小地震,则暗示着洸和悠太之间的感情出现了震颤和裂痕。比如洸和悠太第一次吵架时,那盏从太郎手里掉落的照明灯,既像是两人关系出现剧烈动摇,又仿佛洸所说的“社会关切”以某种暴力的方式照进了悠太的内心。

事实上,动人心弦的青春片很多,有启示意义的政治寓言也不少,难得的是《昨日青春》能将二者结合得如此浑然天成,仿佛一切都是片中角色生活固有的部分。也许启蒙和叛逆、艺术表达和政治抗议本来就是青春年代难分彼此的共同体,但影片用深焦镜头如此真诚地凝望着他们,凝望他们所处的城市景观,好像一切都如此真切地存在,存在于昨日,也存在于今日和明日。让人想起高中时代遇到过的那种为了权益和自由敢和老师叫板的“问题学生”,仿佛五人组的故事在影片之外,在世界上许多的高中校园里、许多年轻的孩子们身上,也在不断发生着。