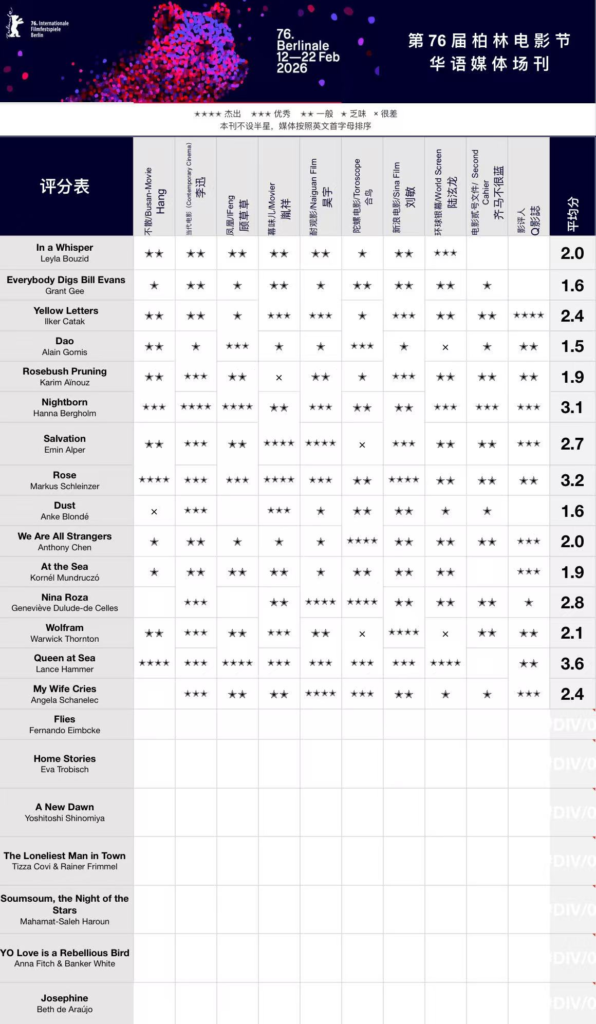

截至目前华语媒体场刊评分来看,分差已经逐渐拉开。最高分为《Queen at Sea》,以 3.6 分暂时领跑,是目前唯一明显高于3分中段的作品,形成阶段性优势,也成为现阶段的种子热门。

最低分则是《Dao》,仅 1.5 分,处于明显垫底位置;《Everybody Digs Bill Evans》和《Dust》也在1.6分左右,整体评价偏低。从分布来看,今年主竞赛整体基调偏冷,高分段稀缺,低分区集中在1.5-1.9之间,真正形成共识的作品仍然有限,竞争格局尚未完全明朗。

在海边

At The Sea

编剧: 卡塔·韦伯

主演: 艾米·亚当斯 / 布雷特·戈德斯坦 / 丹·利维

制片国家 / 地区: 美国 / 匈牙利

片长: 112分钟

电影开场后不到五分钟就展示了一个第一人称闪回镜头,之后我就大感不妙,只想离开——我本来非常期待观看这个导演的新片。在苏联蒙太奇学派的荼毒里,一群白痴艺术家发明了所谓的“视听语言”。爱森斯坦有言“蒙太奇是电影的神经”,所以世界上就有了这种神经脆落的电影。它们尝试用这种所谓的“语言”在电影中表达主人公的创伤,来推进故事。最后他们拍得极其矫情——矫情就意味着自我感动,自我感动就意味着电影和观众之间被隔开了。纵使导演用尽全力想让观众理解自己的人物和故事,观众最后依然只能看到坐在椅子上,屁股抽了筋,脑袋冒了烟的自己。

穆德卢佐糟糕的新片一度让我怀疑这只是他的粗剪。在一个小段落结束之后女主就会梦回童年,用某种亲密的主观视角配合大量浅焦镜头,呈现她糟糕的过去,以及在疗养所呆了七个月,康复之后的某种惶恐与无措。在那种惶恐中,艾米·亚当斯贡献了精彩绝伦的表演。因为闪回镜头一旦变多,电影的完整情景就会变得相当之脆弱。这时候她就必须得清楚在那样的状态里她要如何展现自己的情绪,于是就得不断说服自己,自己深信某种过去和当下强悍的关联。并且我们也可以轻松地看出来导演自己也不知道自己该怎么指导演员,因为在他的观念里,视听语言早就超过了剧本的白纸黑字——他企图在做作的视听中用“语言”表达某种感受,这就像是他更信赖肢体而不是对白——因此他便忽略了肢体本质上也算是某种对白的事实。于是某个角色会突然像得了某种癫痫,把自己关在一个充满“创伤”回忆的舞蹈房里跳舞。本来跳舞是很有力量的,不知怎么地,也被这个导演拍的造作和机械。出于某种对于受伤期待感的安慰,我自我说服,觉得可能这是因为角色跳的舞蹈比较现代,所以这种情感的传递或许就比较间接。结果我后来发现原来这整个电影在情绪的传递上都很失败,割裂。

看完之后我觉得艾米没有来,其他演员没有来,红毯只来了导演,制片和编剧是正确的。因为对于这种灾难级别的作品,只有需要承担责任的人才会在公众面前露面。这种失败的情绪传递的过程一度让我觉得导演是一个特立独行,反而去追求刻奇的知识分子,就像从法国《电影手册》出来的某些零才华导演。为了凸显出自己作品之糟糕,导演甚至拍摄了诸多情绪化的,味同嚼蜡的镜头,和闪回遥相呼应地出现。虽然我至今也不理解这种镜头的艺术性在哪,但是我深知它在某种令观众如坐针毡的层面上,真实地让观众感受到了这个全程缺席的父亲对这个女儿带来的伤害。

电影的结尾和去年戛纳的另一部史诗级矫情烂片《情感价值》都异曲同工地选择了房子——祖传的不动产,作为角色情感抒发的落点。房子是什么呢?是这些角色孩提时代曾深深受伤的地方,也是他们父母光鲜职业的某种表象,也是他们有义务去继承的空壳。那么房子的结局和这些角色的结局真的可以互为某种隐喻吗?我不知道。隐喻,向来是这种平庸导演顾影自怜的劣酒。当他们如同电影学院大二学生一般为自己选择的象征符号而感到骄傲的时候,他们便忘却了自己原来还是一个导演。

最后我认为,或许在删除了所有主观的闪回镜头以及那些被过分表现的抒情镜头之后这个电影才会具备某种可看性——或许现代电影都应该如此。但这样恐怕这个电影就只剩下了预告片的体量。因为闪回的主观镜头永远都不会从属于电影内部的情景,就如同煞有介事的电影诗学——它是电影对于观众的一种“说服”,是中层理论家们为了说明大理论是多么臭的一坨大便而造的厕所,也是爱森斯坦在被巴赞暴击之后的残血复活(这时候后者已经和前者融为一体了——毕竟科学永远不会过时)。在2026年,如果还有叙事电影企图用这种土鳖的技巧尝试让观众感受到角色的某种心理,创伤,我觉得我们应该用买电影票的钱给手机上的短剧软件充钱。

电影结束后,在呼噜声和啜泣声以及大量的脚步声中,我依然可以感受到白人们对于约阿希姆·提尔的大烂片的那种相似的情愫。在基督教的精神中,对他人苦难的怜悯总是会混淆人们对于自身感动的察觉。当他们走出电影院之后,这种不断闪回,不断尬舞,不断尬演,不断尴尬走入超现实,不断播放汹涌配乐的电影就会一秒不剩地走出他们的心中。这种电影对于现实而言没有丝毫的真实的力量可言。

钨

Wolfram

编剧: 史蒂文·麦格雷戈 / 大卫·特兰特

主演: 黛博拉·梅尔曼 / 佩德里亚·杰克逊 / 托马斯·M·赖特

时长:102分钟

制片国家/地区: 澳大利亚

如果不是在看完当天,我紧接着亲眼见到了比诺什并坐在她的后面观看了《海上女王》,我恐怕会在看完这部电影之后站在柏林的雪地上假装自己在抽烟然后感到后悔与绝望。

这部电影的导演长得很像拉克谢,气质也很像,所以当他从我面前经过,我看着这个电影在官网的海报,就有了觉得它会像《接近终点》的错觉。其实这个电影才是真正的“接近终点”。观影途中,制片频频地,因为观众开门关门的声音而把眼神望向别处的动作,让我觉得这个导演职业的生涯接近了终点——除非澳洲没有人拍片了。非常刻意,这个愚蠢的导演借由当地土著,亚裔,女人,酒馆老头,对“牛仔”式白男的厌恶,设置了一个基于种族和性别的孤立关系。并且为了让主角的嘴脸更加丑恶。他自作聪明地把开头处的重心放到了白人对于白人的追杀上。目标已死,于是去掠夺他身边的孩童。善良的人最后和在世界各地都会出现的华人走到了一起。华人也想所有白人都会幻想的那样,会一套或者半套咏春。

当中国老头使用塑料汉语,撒谎说自己的妻子生病了,病的很重,她不愿意见任何人,来保护那些有色的朋友,并且牛仔们看出这点而仍旧选择离开的时候,导演对于殖民者的虚伪反思就彻底地成为了他真实的眼高手低。他其实完全不懂他应该怎么呈现这种故事。所以他莫名其妙地加入了一个白人和他的奴隶,一个功夫华人和他救人要通过吸大烟的“小弟”。本以为开场的视听设计昭示着某种更加犀利和宿命般的毁灭,结果这个电影实际上想要讲述的是一个小蝌蚪找妈妈的故事。大蝌蚪认不出小蝌蚪,连性别都看不出来。小蝌蚪则莫名其妙地就接纳了大蝌蚪。然后在夕阳的剪影中他们找到了妈妈——一个和亚裔结伴的流亡的深色皮肤的妇女。

我觉得导演的殖民主义反思是建立在他以为其他的种族都是傻逼的基础之上的,然后任由自己的偏见在澳洲的中部驰骋,摧毁历史,摧毁当代的某种关乎现实的反思。所以当华人大叔在小巷和白人小伙缠斗时使用了来自东方的功夫,这个电影中邪恶势力注定要在无聊中被原著民反杀的套路就一眼见底。那种反杀是片面的,是扁平的。就像那个白人主人在死前忏悔结果念出他奴隶的名字一样。如此之gay,却要硬装如此直男。导演真的想清楚了吗。

这个电影中还有一个特别幽默的处理,令我觉得十分脑残。就是其中所有的角色都会在澳中的草原上被成群的苍蝇困扰。只要他们在户外,他们的脸上就会有蚊子。只要反派出现了。反派的衣服就会如同大粪,散发着虫群领主般的自豪感。这是何意味呢。或许我的理解没有问题。这是一个活死人成群的地方——一个在自然世界里成立,并且有抽象指涉的设计。然而,这些虫群被滥用地太过了。导演不断用那种“瓮声”点缀对白,仿佛那是一个明媚而酷热的夏天。仿佛那也是一个尚未收获文明而只等来殖民者侵略的地方。电影中失焦(我觉得不是故意地失焦)的蛇也有这样的失败之处——他们似乎有意味,但全被点到为止了。

我觉得在看电影的时候只有导演会明白,自己如此设计只是为了借助自然规律恶整影评人,让他们觉得自己“仿佛”会这么想。这部电影也有另一处煞有介事的设计,就是主角一行人逃离和找到目前的时候都在傍晚,这个摄影师出生的土鳖导演都拍摄了某种剪影。这个剪影有任何必要吗,除了给这种体面的电影节提供一张体面的电影剧照。我实在无力去想象导演当时的自怜。最后,这两个小孩终于找到了她们的母亲,她们的哥哥也在前不久刚刚发现原来她们是女孩的事实,她们的母亲也在用头发标记自己“作者印记”的过程里终于被动地收获了孩子的拥抱,电影结束了,而且还是用渐隐的方式。回忆回忆着,我甚至都开始犯困了。这个电影非常无聊,如果你抱着猎奇的心态去看,企图在批评中获得什么优越感——它也非常无聊。我们只能乐观地去看待这种无聊。