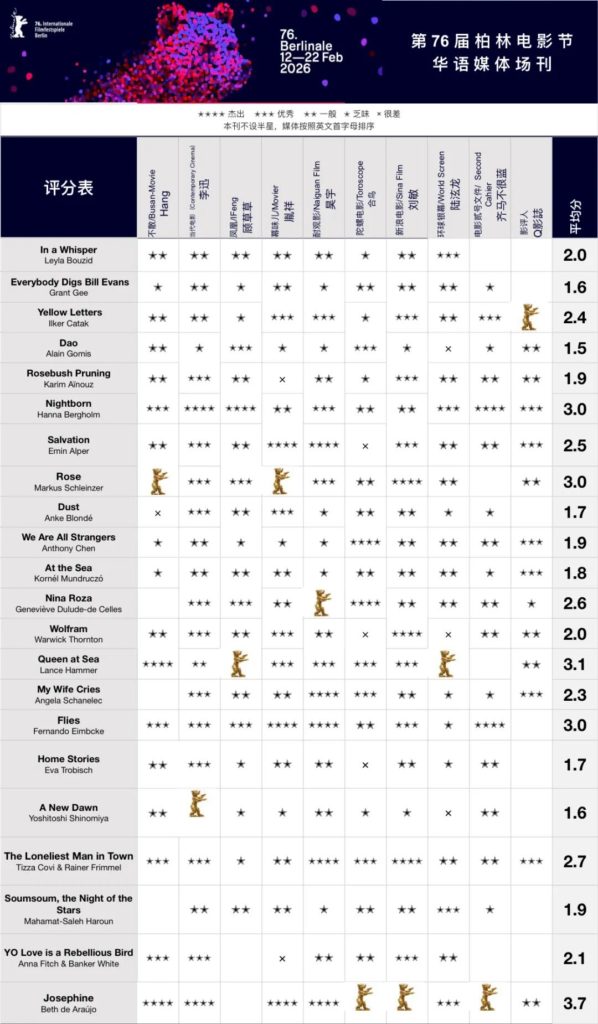

第76届柏林主竞赛的展映已在昨日全部结束,主竞赛放映的最后一日,原先于圣丹斯首映并获得剧情类评审大奖与观众选择奖的《约瑟芬》(Josephine)反响极好,华语媒体场刊评分3.7一举登顶。影片故事源于编剧兼导演Beth de Araújo童年经历,讲述一名8岁女孩意外目睹超出她理解的犯罪行为后该如何应对创伤。当约瑟芬面对成人世界中性与暴力的交汇点时,导演以清醒的目光面对并反思着最艰难的“成人情景”对儿童的影响与意义。

同样聚焦青少年叙事的新生代单元(Generation)也在昨日颁发了该单元的相关奖项。水晶熊最佳电影(Crystal Bear)由墨西哥电影《悲伤的女孩们》(Sad Girlz)获得。影片通过两位生活在的十六岁少女的视角展开,她们的友情需要面对创伤性事件后,原本轻松闲散的日常逐渐受到混乱与深沉的悲伤的侵蚀。评委会的颁奖词中提到:“它以强劲而细腻的手法传递出平静、迷茫与力量。角色间深厚的友谊与爱意,在相互扶持与团结中愈发坚固……影片提出问题,结构复杂,留有余地让人自我探索,在自我阐述的过程中寻找到克服困境的可行之路。”

围绕着本届柏林电影节的焦点争议(“电影工作者是否应该远离政治”),经过部分影片与影人的退出、17日首发于《Variey》杂志的81“过去及现在的柏林电影节参与者”联合签署的联名信质问后,更在19日再次迎来加拿大导演Xavier Dolan刊登在《世界报》的长文反击。

“要求艺术家‘远离政治’,无异于要求他们不要参与集体意义的构建,也等同与让他们不要思考。”(Dolan长文节选)

而今日耐观影前线记者对主竞赛中安格拉·夏娜莱克的新片《我的妻子哭了》的详细解读则从柏林学派电影对影片表达途径的选择,回应着实验类电影的自主与反叛表达对观众来说是否算一种野蛮的挑衅?对电影本体的讨论是否能被归为非此即彼的抽象之物(政治性、技术性或语言性)?

又或者如同影评作者从一开始便质询的:“如果现在就把电影本体归作另一个抽象之物:政治。那将来是否会也有如此反悔的一刻?”

我的妻子哭了

Meine Frau weint

编剧: 安格拉·夏娜莱克

主演: 弗拉基米尔·武列维奇 / 阿珈特·波尼茨 / 碧尔特·施诺因克 / 克拉拉·戈斯汀斯基 / 洛尔-露西尔·西蒙

类型: 剧情

制片国家/地区: 德国 / 法国

语言: 德语

片长: 93分钟

尽管柏林的老朋友,专注于拍摄实验电影的洪尚秀导演此次被“流放”到了全景单元。但主竞赛单元中必然会有一部难以被归类的电影(或者可以说出那几个令人生畏的字:柏林学派),而今年柏林电影节中的刺头就是这部《我的妻子哭了》。

没有什么比在柏林观看柏林学派的电影更让人感觉身在柏林了。这句冗杂的话正是这部电影本身的写照:极少的镜头变换,松散的剧情,枯燥,朗诵般的独白和尴尬的对白线……不少影评人中途离场,购票但是听到风声就匆匆出票的观众也比比皆是。然而彼时柏林影节的电影本体论之争愈演愈烈,多数人都支持电影即政治的观点,好似政治成了电影的本体。这部电影则是打通了另一扇墙,将电影本体的探讨退回到了关于技术,语言,文本,情感之上。虽然显得古旧过时,但正如老年文德斯的言论一把揪住青年文德斯的衣领,狠狠地扇自己的耳光一般,这部电影也可以是一种警醒:如果现在就把电影本体归作另一个抽象之物:政治。那将来是否会也有如此反悔的一刻?

柏林学派是出了名地冒犯观众,概念先行。这部电影开头十分钟切换了仅仅五次镜头,其中七八分钟仅以一个视角都固定在男主,建筑工人Thomas身上,尽管男主在和画外的同事交谈,但固定的机位和焦段将电影剧场化,他看起来更像是在独白。男主在这十分钟内一直尝试联系自己的妻子,而“妻子哭”的主题在这一系列的冗余之后才开始显现。

妻子遭遇了车祸,独自在医院门口哭泣。但哭泣的简单总结是:男人和妻子曾经一起上舞蹈课,妻子想要继续但男人选择了中途退出。妻子认为共同参加舞蹈课是爱的表现,但男人的退出导致了裂痕,后来她遇到新的男舞伴,两人关系微妙,今天共同出游,新的舞伴却因为车祸住院,妻子虽历经灾祸但是完好,于是在医院门口哭泣。虽然两人同框,但这一整段的叙述中并没有男人参与。在听完妻子的输出之后,男人惊恐发作,精神崩溃地躲到了一边。

事实就是,在听完这一整段独白的观众也会如男人一般崩溃,离开影院。但电影就是在此刻成为了现实的延伸。而后在两人的关系经由言语沟通的失败而裂痕不断加大之后,妻子开始了意义不明的自行车巡游:她去了丈夫的工地,去了以前工作的书店,去了同伴的家中,最终在那个时刻陷入了睡眠。而男人在此登场,再次以长独白的形式诉说了自己的爱情观念。但这种诉说是冒犯的,无力的,甚至是“自我感动”式的,因为这些言语尽管在电影之中被诗化,被诵读,但它始终没有加入到爱情的语境之中,在电影中,尽管身为夫妻的两人时常同框,但他们中的一者全然被隐在了另一方的言语之中。

一种言语的失效被电影展现出来。一方面电影呈现的爱的表达并不是在交流,“谈恋爱”变成了“谈论恋爱”。由于谈论则必须要抽身,必须要逻辑连贯地组织语言,于是人变得无法沉溺在情感之中,需要一个理智的第三视角去观看爱情中出现的裂痕。然而在这种抽离完成,病症被找到的时候,人也失去了回归到情感之中的可能。剧场惯用的陌生化的魔法,倏然让一个剧中的的角色变得陌生(或者相对地看,剧中的夫妻两人都在通过导演预制的手段相互异化和陌生:一个远离台词,另一个将台词变作做机械的背诵),而电影要求观众始终是冷静克制的观察,并没有意欲让观众打破墙壁进入剧情的尝试,对照着电影中对爱情话语的拆解,其实是强迫着观众要对这个话题产生思考。

建筑工人和工地的背景和场景设置,预示了一种未完成的构建的尝试,即通过塑造语言所要达到的爱情观念的表述,但这一切都是未完成的,不存在一座被构建出的精密建筑,一切都因为被苛责不够完美而成为一种正在进行的废墟。电影一开始仅有的镜头切换所展示的那个不那么完美的洗手池,在影片最后被换做了一个新的,这也是一种电影尝试做的语言实验的写照。

这部《我的妻子哭了》所做的尝试是暴力且野蛮的,它强行割裂开语言和行动,言内行为已经在长短的独白中堆叠作了常人不可承受之重,言外行为则模糊而不可考,这也是电影在语言逻辑层面的取巧,很难分析电影文字独白的写作是一种技法的展示,还是对电影内部所虚构的问题的尝试解答。在套上“柏林学派”的外衣之后,电影开始野蛮地撕裂交流,生硬决绝地取消了跨个体性的尝试,每一句或诗意或哲学的言语都变作一种爱情的不可能性的铺垫。

当妻子踏上自行车,在各地骑行时,电影透露出了那种《守门员面对罚点球时的焦虑》(奥地利短篇小说)般的存在困境。当言语中的一切都变得意象化,符号化而缺乏感情色彩之后,一种感知困境就被树立起来了。语言所能达到的意义流动已然被阻滞,所以身体寻求流动。电影用一首歌词全然是断裂的“Love You”的配乐歌曲配上人们身体的舞蹈,再度想要尝试一种弥补时,又留下一个妻子独自骑车扬长而去的背影草草了结。

现在,尝试做一种简单的解读:电影的某种意图在男人倒数第二段长独白中得到了简单的阐明:他在二十年前的女友带着身孕离开了他的往事是他的心结,所以他在与妻子的性生活和养育追求上出现分歧。电影的一幕:赤裸全身的妻子,在面对熟睡的丈夫无法勃起的阴茎时的迟疑和焦虑。一切又递归到欲望,性和普通生活的缠连之中了。于是电影所做的一切表达又显得像一种回避型依恋和受虐狂的狂欢。

不过,正如李安面对《处女泉》时的评论:“我看不懂,但我大受震撼,看完动弹不得,仿佛被夺走童贞。”其实一种印证了苏珊·桑塔格在《反对阐释》中所言:“我们需要的是艺术色情学,而并非艺术阐释学”的宣言。对于看懂电影的追求其实是一种谈论爱情观的追求。电影的一切都过于解域,如果随着电影把一切都碎化,那就是一种对日常生活彻头彻尾的批判与反抗。但这种方式如上所言,的确是野蛮且暴力。因此,对柏林学派的流氓行径感到不爽的观众,也同样可以采取强硬地回击。尽量抛却对电影本身的完整性的保存,拆解之以达到一种自洽。

哭泣,是一种沟通失效的反抗。哭泣被化作最决绝的情感表达,但这部被建构的电影也从头就走到了情绪的对立面上,所以它极端,但成为一场解读的狂欢。