第72届柏林电影节正在逐渐拉开帷幕,法国著名导演弗朗索瓦·欧容(François Ozon)的第二十一部长片《彼得·冯·康德》(Peter von Kant)将作为开幕影片于2022年2月10日在柏林电影宫举行全球首映。

该片改编自赖纳·维尔纳·法斯宾德执导的影片《柏蒂娜的苦泪》(Les Larmes amères de Petra von Kant),德尼·梅诺谢将饰演法斯宾德,伊莎贝尔·阿佳妮将饰演法斯宾德的缪斯女神。这位在欧洲各大奖项均有提名的法国中坚导演,将在柏林电影节上带给我们怎样的惊喜?面对疫情反复的这三年,现实情况的变化是否会在欧容的电影给予我们答案?

弗朗索瓦·欧容,1967年11月15日生于法国巴黎,从九十年代在影坛活跃至今,参与执导的长片、短片多达40余部,至2021年一共获12次国际3A级电影节的奖项提名,并收获不少欧洲大大小小的奖项,其中《感谢上帝》在69届柏林电影节获得评审团大奖。他被看作是继承夏布洛尔和希区柯克衣钵的导演,其作品常带有心理分析学的味道,在故事讲述上极具颠覆性和黑色色彩,他本人则定义自己的电影为“情欲惊悚片”。

近年来,欧容在创作上保持着持续的热情,从2019年到2022年,保持着每年一部的产出量,这对于以文艺片为主要类型的电影导演来说,十分难能可贵。在他的影片中经常看见对同性之爱、隐蔽之爱和错位之爱的描绘,从容优雅的基调也成为欧容电影中较为突出的表现形式。

作为当代法国电影导演中的中坚力量,欧容在对人情感之中的探索仿佛留尽余味,同性、出轨、背叛、乱伦等元素在他的电影中反复出现,并辅以冷峻的、审视般的视角。欧容对“爱欲”的细节总是事无巨细的刻画,比如电影《泳池情杀案》《花容月貌》《八美图》等具有颠覆性但又深邃的镜头。

但近些年来他的电影也被认为似乎“江郎才尽”,描述同性之爱的电影《85年盛夏》就被诟病故事在叙述中“动机和逻辑”不够缜密,导演关注电影的悬疑设置,“麦格芬”设置,但这部精巧的电影却缺乏内容上的均衡。

电影《弗兰兹》被很多人看作是欧容风格转变之作,但这部黑白画面影片仍旧充满着欧容的内核。他自述拍摄此部作品时参考了迈克尔·哈内克的《白丝带》,但描写战争之后人们的情感走向,欧容显然是比哈内克更为克制和压抑。

在74届戛纳电影节期间,法国权威影评杂志《正片》(Positif)约欧容导演做了一场系统的访谈,内容涉及到他从影以来的历年作品,以下为采访正文。

你上一部电影《85年盛夏》讲的是青春,而这部《一切顺利》讲的则是暮年。

我没意识到。直到现在记者告诉我,我才意识到这从一个年纪到另一个年纪的跨越。

但这两部电影都有谈论到了死亡……

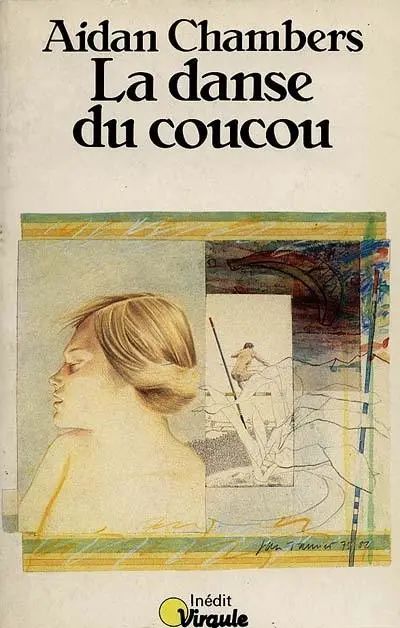

没错。我在17岁时读了艾登·钱伯斯(Aidan Chambers)的小说《在我坟上起舞》(Dance on My Grave),而《85年盛夏》就是改编于它。尽管这部小说一直萦绕在我脑海里,但直到35年后,我才有把它改编成电影的想法。

伊曼纽尔·伯恩海姆(Emmanuèle Bernheim)是我的好朋友,2013年她出版了小说《一切顺利》(Tout s’est bien passé),我读了,她立刻问我是否有兴趣把它改编成电影。我答应了,但在那一刻,我又觉得无法还原她小说里的故事。这也可能是因为我很难在故事找到自己的位置。自从她去世后,我经常想起这件事。因为我非常喜爱她,这是怀念她的一种方式。

在《85年盛夏》之后拍《一切顺利》并不是我深思熟虑后的决定。并不是说讲完年轻人的故事后,就该讲老年人的故事!在通常情况下,应该反过来说:当我和老演员一起工作时,并且工作变得十分复杂时,我就想找年轻人拍戏。不过,在拍《85年盛夏》时,年轻的演员们对于能拍摄这部电影感到非常兴奋。他们精力充沛,反而是我觉得自己老了。

你的上上部电影《感谢上帝》也是受到真实事件所启发的,它与另外两部都有着密不可分的关系。你觉得把小说改编成电影和把真实事件拍成电影之间有什么区别?

当电影改编自真实事件时,我也承担了一部分责任。我认识伊曼纽尔,同时也很欣赏她。对于《感谢上帝》那些我并不认识的孩子来说,也是一样的:他们向我倾诉,他们触动了我,我不可以辜负他们对我的信任。我带走了他们的故事,我不想背叛他们,即使任何形式的改编都有背叛的成分。在《感谢上帝》中,我不得不对某些事情加以修改、增加戏剧调度,但在我的脑海里,我没有背叛这些事情的原貌。

还是有区别的,因为在《一切顺利》中,你改编的不是现实,而是一本小说……

是的,当我开始改编伊曼纽尔的书时,才发现故事中有漏洞。因此,我对她的丈夫塞尔日·图比亚纳(Serge Toubiana)和她的妹妹帕斯卡·伯恩海姆(Pascale Berheim)进行了详细的调查。我了解到了一些事情,尤其是关于她母亲雕刻家克罗德·德·索立雅的事情。

伊曼纽尔有跟我说过她父亲的事,但没提过她母亲的事,总之谈得不多。当我了解到她的母亲是一位艺术家时,特别是当我看到她的作品,那些如同片片刀刃、抽象而美丽的雕塑时,我告诉自己必须好好塑造母亲这个人物。

伊曼纽尔不是那种会向别人倾诉痛苦的人。在准备这部电影的过程中,我了解到很多关于她家庭的具体情况。例如,安德烈·伯恩海姆(André Bernheim)的妹妹曾被带到拉文斯布吕克(Ravensbrück)集中营。这些事情使我更深入了解到她的家庭,尤其是她们两姐妹之间的事情。在书中,姐妹情深,但实际的关系要比这更为复杂。

也许片中的父亲偏爱伊曼纽尔,事实也是他请求伊曼纽尔帮助他安乐死。

我不知道能不能把这种事叫做“帮忙”!帕斯卡尔告诉我,伊曼纽尔认为自己是家里最不招人爱的孩子,而她在找到的信件中得知事实却并非如此。当年,当伊曼纽尔出版了她的第一本书,上了《省文撇》(贝尔纳·毕佛在1975年至1990年间主持的文学类电视访谈节目*)时,她的父亲在节目结束后打电话给她说:“亲爱的,你真棒。但你的鼻子看起来完全不像话。我掏钱,你去做个手术吧!” 这手术她最后当然做。我没有在电影里讲这段故事,但我保留了一句对白:“你小时候多淘气啊!”

你有没有想过在电影里面使用闪回镜头?

我犹豫过,在书里是有闪回的,这些闪回记载着作者的童年回忆。无论如何,就算有疑虑,我也会继续拍摄,然后会在剪辑环节重审。在《感谢上帝》中也有一些闪回镜头,有些人指责我这么拍。但在我觉得这些闪回能让故事变得更丰满,同时不让片子看起来太美国。我试图从诠释主角创伤的场景中脱离出来。

伊曼纽尔·伯恩海姆写得很好,但很枯燥无味……

是的,文笔很精炼。而且非常剧本化。

所以说,它要比马塞尔·普鲁斯特或是康拉德等人的文学作品更容易改编?

是的,她的小说更像是行为主义(béhavioriste)。动作揭示了人物的内心世界。例如,她盯着父亲的三明治看,把三明治放在冰箱里的举动,非常直观,很容易改编成电影镜头。

你的某些电影非常行为主义……

这就是我和伊曼纽尔两人相处得这么好的原因。在《沙之下》(Sous le sable,2000)中,她帮助我朝着这个方向前进:通过从动作、手势和语言来揭示人物的情感。

你和她合作过四部电影:《沙之下》《瑞奇》(Ricky)《游泳池》(Swimming Pool)和《爱情赏味期》(5 x 2)。跟她合作有什么特别之处?

她就像一位剧本医生。她不写戏,但我必须要通过书写来创作场景。我从不请别人帮我写戏,除了在《八美图》(8 Femmes)中,我找了玛丽娜·德·范(Marina de Van)帮忙写,因为我在艾曼纽·贝阿(Emmanuelle Béart)和凯瑟琳·德纳芙(Catherine Deneuve)互虐的场景上遭遇了瓶颈。

和 艾曼纽·贝阿(右)

我和我的编剧们进行大量讨论,然后我会试着把我们讨论的结果反映到剧本里。例如,在《沙之下》中雅各·诺勒(Jacques Nolot)在床上的那场戏,我想让夏洛特·兰普林(Charlotte Rampling)大笑出来,但我必须要给她找到一个合理的理由。伊曼纽尔有了一个主意,说雅各·诺勒跟布鲁诺·克雷默(Bruno Cremer)比起来太瘦了,后者则过于魁梧。伊曼纽尔非常善于找到一场戏“真”的那个点。

《沙之下》之后的三部电影,你是如何做出决定的?

选择合作伙伴就像选角一样,我觉得它们跟影片要讲的故事有关。《游泳池》中女作家的形象,必须得是跟伊曼纽尔合作。在《爱情赏味期》里,她只是对这对夫妇进行了一点干预。而在《瑞奇》里,她非常喜欢会飞的小男孩的那个情节。

在如何把幻想的故事落实到现实中这件事上,伊曼纽尔给了我很大帮助。在电影里当亚历山德拉·拉米(Alexandra Lamy)和塞吉·洛佩兹(Sergi López)向媒体展示会飞的婴儿场景中,是她提出让亚历山德拉松开绳子,这个充满象征性而又十分具体的动作。

阿兰·卡瓦利埃(Alain Cavalier)本来是要和伊曼纽尔·伯恩海一起拍一部有关后者父亲过世的电影。但伊曼纽尔也过世了,项目因此中断了。卡瓦利埃最终拍了一部有关于她的纪录片。

我认为要是换做卡瓦利埃来拍《一切顺利》,这部电影会很不一样,但你最好问一下他本人。在我看来,如果是他来拍,他很可能拍成一部跟《佩特》(Pater)同类型的电影,他还可能会在里面饰演伊曼纽尔的父亲。伊曼纽尔当时感到受宠若惊,因为许多著名的女演员都想演这个角色,同时她也感到非常焦虑。对于伊曼纽尔来说,饰演自己想要的角色和重温自己的创伤既是一种快乐,也是一种巨大的痛苦。不过按照卡瓦利埃激进的个性,这正是他想要的。在准备拍摄这部电影的过程中,伊曼纽尔患上了癌症,不得不中断这个项目。在这个基础上,卡瓦利尔拍了另一部电影(此处指卡瓦利尔2019年执导的以伊曼纽尔·伯恩海姆为主角的纪录片《活着并知晓》*)。

为什么会选择苏菲·玛索来饰演这个角色?

她是属于我这一代人女演员。我们年龄大致相仿。我曾向她几次发出角色邀请,但她对角色都没有感觉。苏菲是一位出色的演员,为了演绎出符合要求的角色,她会渗透到角色之中。我当时的直觉告诉我,她会喜欢这个故事,所以我让她读了伊曼纽尔的书,结果她很喜欢。我觉得这个故事真心打动了她。在书里,伊曼纽尔没能送父亲最后一程,苏菲对此感到很震惊。我拍这部电影有两个主要原因:与伊曼纽尔“重聚”,与苏菲·玛索合作。当我把角色人选告诉塞尔日·图比亚纳时,他受宠若惊,同时也略有怀疑。然而,苏菲体力健壮、做事踏实,跟伊曼纽尔十分相似。塞尔日看完电影成片后,认可了这一点。

你是如何看待苏菲·玛索和扮演她妹妹的热拉尔迪娜·帕亚(Géraldine Paihas)之间的互补性?

热拉尔迪娜·帕亚是我以前合作过的女演员,她的演技非常细腻。她跟莫里斯·皮亚拉特导演(Maurice Pialat)合作过,和苏菲一样都是出演克劳德·皮诺托导演(Claude Pinoteau)的作品出道。她们俩的演艺生涯有某种相似之处。此外,热拉尔迪娜的丈夫是克里斯托弗·汤普森(Christophe Thompson),也是达妮埃尔·汤普森(Danièle Thompson)的儿子。据苏菲说,达妮埃尔当年看到了苏菲的照片后便选择了苏菲当《初吻》(La Boum)的女主。

意大利版海报

听起来好像是你想拍一部关于苏菲·玛索的纪录片。

因为我们对她了解得不够深。有些很出名的女演员经常不被人善待,而我很想了解好好看看苏菲·玛索。我对《沙之下》中的夏洛特·兰普林也有着同样的感受。有时我只想让她们坐下来,然后让镜头慢慢靠近她们的脸庞。

更何况你就是电影的取景师!接下来聊聊饰演父亲的演员安德烈·杜索里埃(André Dussollier)吧。

他是我非常喜欢的一位演员。在《游泳池》里,我邀请他为英国演员查尔斯·丹斯(Chalres Dance)所饰演的角色做法语配音。我看出了安德烈对这份工作的热情和执着。为了给安德烈·伯恩海姆这个人物选演员,我先是见了与我合作过两次的法布莱斯·鲁奇尼(Fabrice Luchini),但他已经在另一部喜剧电影中演过类似的角色(此处指2018年埃尔威·米姆兰Hervé Mimran执导、法布莱斯·鲁奇尼和莱拉·贝蒂Leïla Bekhti联袂主演的电影《忙人日记》),他不想再重复。

所以自然而然地,我找到了杜索里埃。他对我的故事很感兴趣。我们一起学习了很多有关中风和瘫痪的知识。多亏塞尔日·图比亚纳,我们获得了一份至关重要的文件,那就是伊曼纽尔拍摄的她父亲的视频。她是用阿兰·卡瓦利埃的相机拍的,因为当时是2009年,我们的手机上还没有配摄像头。她一共录了两段视频,我们收到的是第一段。在视频里,我们不太能理解伊曼纽尔父亲的意愿,因为他说话时有些吃力。这段视频也启发了演员安德烈,帮助了他塑造这个角色。

他在电影开头几乎难以辨认,后来我们才认出他是安德烈·杜索里埃。

这就是影片的讽刺之处:他越靠近死亡,他的状态反而越来越好。这是一个悖论,而且在现实生活中,事情往往也是这样子。当人选好了安乐死的日期时,当事人内心十分平静。而且,在大多数情况下,他们往往会放弃最初的选择。

这部电影反映现实生活的一面,父亲这个既玩世不恭又狡黠的角色减轻了电影主题的沉重感。

安德烈很快就抓住了这个角色贪玩和反常的一面。他玩弄周遭的人,既温柔又残忍。尽管帮助自己的父亲安乐死对他的孩子们来说是一个负担,他也从不感谢自己的女儿们。最后当女儿们告诉他她们不能送他最后一程时,他回答说,也许这样更好,因为这样对他来说合适。这简直是令人难以置信的暴力!

电影里的特效妆容是如何进行的?

我们尝试了不同的东西。安德烈对特效很着迷。他想让它看起来有真实感,他的想法是对的。我们跟特效化妆师皮埃尔-奥利维尔·佩尔辛(Pierre-Olivier Persin)合作。由于这是一个面部瘫痪的角色,所以我们必须在嘴部和眼部上妆,做皱纹,让整半张脸,我记得是右半张脸,看起来都是扭曲的。这有助于安德烈说台词,进入到角色之中,但也是很件辛苦的事情。

安德烈是一位非常投入的演员,他每天早上提前两个小时准备化妆。随着瘫痪症状的减轻,特效妆容也会发生变化。在医院里,妆容十分明显,到了第二家医院,就没那么明显了。而到了诊所,更加看不出来了。

你是故意想要在影片中展现不同的医院,对吗?

现实里也是这样的,安德烈从公立医院转到专科医院,然后转到了一家私人诊所。整部电影几乎都在病房里进行,这极大地局限了电影的调度,我对此感到很焦虑。正如你在电影里看到的,安德烈动都不动。幸好我们还可以改变布景。

片中的病房是真的还是搭的景?

是真的病房,只不过是医院大楼里已经不用的病房。片中最后诊所是在位于圣克鲁(Saint-Could,巴黎西南市郊*)的绰号为“游轮”(Paquebot)大楼里取景的。这栋楼很有名,因为它曾是国民阵线(Front national,玛丽·勒庞领导的法国右翼政党*)的总部,现在变成了豪华疗养院。

演员们之间的关系如何?有的演员进入角色快,有的则需要拍好几条才能过,他们之间的关系如何?

影片本该在2020年3月开拍,不过刚好碰上了法国第一次居家隔离,所以我们不得不推迟了三个月。当我们在7月中旬开拍时,每个人都已经在故事里了,演员们已经进入到了他们的角色中。我很少遇到像在这部电影里状态那么好的演员。

你们没有排练过?

我们在二月份围读过剧本。安德烈则自己跟正音医生排练了很多次。

在真实的病房里拍摄,房间的墙壁是没有办法移动的。你是如何克服这个障碍的?

我设法在比较大的房间里进行拍摄。当时拍摄的局限在于,角色总是坐着或躺着,而我又不想把摄影机架在天花板上拍,因此成片的画面风格较为克制,同时有不少长镜头。有这么棒的演员,我几乎不怎么需要喊卡。在有一幕中,苏菲要喂安德烈吃东西,但后者直接把勺子给扔了。我本想把这一幕分为几个镜头来拍,但两位演员的表演实在是太好了,我没有打断他们,这样拍出来效果更好。这场戏的情绪之激烈,在镜头中呼之欲出。

这是你和摄影师希查姆·阿劳伊(Hichame Alaouie)合作的第二部电影……

这次很不一样。《85年盛夏》是用胶片拍摄的,而《一切顺利》又回到了数码摄影集。很显然,两者不一样,不过话又说回来,这是个制片层面的问题。我认为如果是拍年代戏,条件允许的话,用胶片拍更好。话是这么说,但我刚刚拍完我的新片,片中故事设定在上世纪70年代,而我是用数码摄影机拍的。拍《一切顺利》之前,我们分别用35毫米胶片机和数码机做了试拍。客观上来说,两者没有太大的差别。所以我们用了数码机。

说回希查姆。我非常欣赏比利时的摄影师们。希查姆是我和合作的第二位比利时摄影师,第一位则是玛纽·达克斯(Manu Dacosse)。我喜欢他们的视觉感知力。他们对光的感知十分吻合我的要求。

说说片中由格雷格里·加德博瓦(Grégory Gadebois)饰演的情人的角色吧。

在书中他的角色更不讨人喜欢。书中其他人物都有名字,只有他被两个女儿叫做GM(gross merde,大狗屎)。我问过帕斯卡尔,她跟她姐姐一样,都认为是他出手阻拦她们俩前往瑞士送父亲最后一程,不过她自己也不是很确定。总之,这件事情很复杂,毕竟他是她们父亲的情人。还有一些关于遗产分配和金钱的问题,我在片里没有展开来说,只保留了帕斯卡尔告诉我的手表的故事:不过这是挪用的,因为故事的原主人是父亲的另一个朋友。

这是我第一次和格雷格里·加德博瓦合作,我非常喜欢。他的戏不多,但他给戏带来了“人味儿”。与书的角色相比,我对电影中的角色更怀有同情。或许,父亲与情人之间是真爱,因此我想在片中保留一份柔情。即使情人想要回他的手表,我也把他塑造成了一个略带天真的角色。他也是唯一一个说不想安德烈死的角色。

为什么选择埃里克·卡拉瓦卡(Éric Caravaca)来饰演塞尔日·图比亚纳这个角色?

这是自然而然的结果。我发现他身上有种冷漠又不失温柔、同时令人安心的男子气概,这与我对塞尔日的感觉非常吻合。塞尔日本人对选角也非常满意。不过,我们也做了一些自由改编。

在布景和服装上,你选择了跟你已经有过合作的人。

没错。乌苏拉·帕雷德斯(Ursula Paredes)是《登堂入室》(Dans la maison)的服装师。至于《一切顺利》,我有很多伊曼纽尔的旧照,我也知道她平时怎么穿衣:运动风,网球鞋,柔软裤子,有点假小子的感觉。布景师我则又找了伊曼纽尔·杜普雷(Emmanuelle Duplay),她在《感谢上帝》中做了很多实景布景的工作。我对《一切顺利》的布景要求是,必须展现出从一个房间到另一个房间的场景转变,同时要有足够的空间,保证良好的拍摄条件。

你刚刚说你已经又拍了一部新片?

这次我重回旧爱:赖纳·维尔纳·法斯宾德(Rainer Werner Fassbinder),我拍了一个性反转版的《柏蒂娜的苦泪》 (Les Larmes amères de Petra von Kant),片名为《彼得·冯·康德》(Peter von Kant)。我一直觉得这部电影是法斯宾德的自画像,这个假设也得到了朱丽安·洛伦兹(Juliane Lorenz)的证实。她告诉我,在这部电影里,法斯宾德把个人故事搬上了银幕。片中由玛吉特·卡斯滕森(Margit Carsensen)饰演的主人公爱上了汉娜·许古拉(Hanna Schugulla)饰演的,后者在现实中对应则是法斯宾德挚爱的黑人演员君特·考夫曼(Günther Kaufmann)。在我的翻拍版本里,我往故事里加了一些个人元素,拍了一部大混合电影。片子还在剪。

左下为汉娜·许古拉 右上为玛吉特·卡斯滕森

说到这,我们还没有提到汉娜·许古拉在《一切顺利》的出演……

她也会出现在我改编的《柏蒂娜的苦泪》中。她是一位出色的女演员,这也是我第一次与她合作。我是在汉堡电影节上认识她的,当时她给我颁发了道格拉斯·塞克奖。许古拉加上塞克,对我来说是双重的荣耀。在伊曼纽尔的书中,有一个来自瑞士的女士角色,我马上就想到了汉娜·许古拉,我觉得她会是这个角色的完美人选。她向我提议用瑞士德语区的口音来演绎她的角色,这个口音非常有特色。于是我们决定把她在片中的角色设定为一个在苏黎世工作并保留了自己的口音的德国女人。

《一切顺利》群星汇聚,简直疯狂。连不起眼的的配角都是名演员扮演的,比如娜塔莉·理查德(Nathalie Richard)、雅各·诺勒、丹尼尔·梅斯吉什( Daniel Mesguich)……

我们试着为每个角色都找到最好的演员,尽管有时候很难让知名演员扮演一个小角色。雅各·诺勒是我非常喜爱的演员,我和他还有伊曼纽尔一起拍过《沙之下》,所以我跟他有一种亲切感。娜塔莉·理查德则出演过《花容月貌》(Jeune & Jolie)。

尽管如此,我并不介意和选角导演合作,我需要选角导演。看电影的时候,哪个角色由哪个演员来扮演似乎是显而易见的事情,然而在真实选角时,这都是考虑过的。格雷格里·加德博瓦扮演的角色,当时完全有可能被托付给另一名演员。

自从《花瓶》(Potiche)后,你总是跟制片人Altmayer俩兄弟合作。这次的合作是如何进行的?是不是有了他们,你才能如此有规律地、一部接一部地拍新片?

客观地说,我拍的电影都不亏钱,至少回成是没问题的。制片人和导演之间必须有一种互补关系。我觉得我跟我的两位制片人很不一样,但我们相辅相成。他们非常支持我,哪怕是《感谢上帝》这种非常难找到投资的电影,我一提,他们就答应了。这次的《一切顺利》也是。他们被故事所打动,并理解了每个人在某些时候都会面临着这种情形。他们感受到了这个故事潜在的普世性。

以上就是关于欧容导演的全部内容,耐观影团队会全程参与本届柏林电影节,请大家留意后续的现场报道。