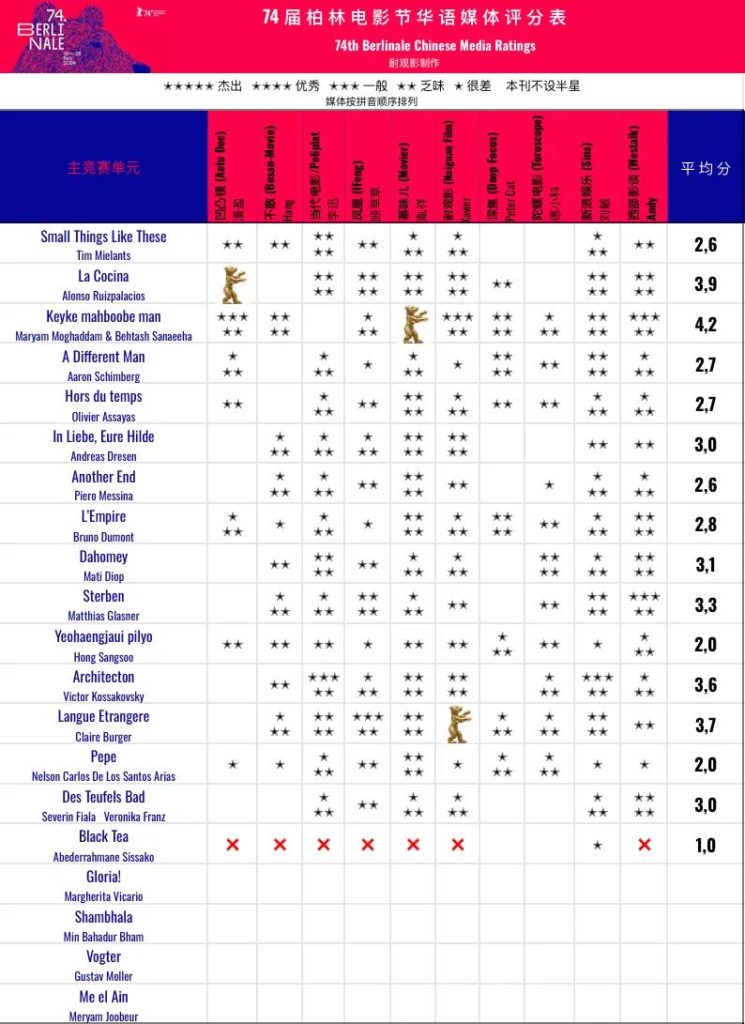

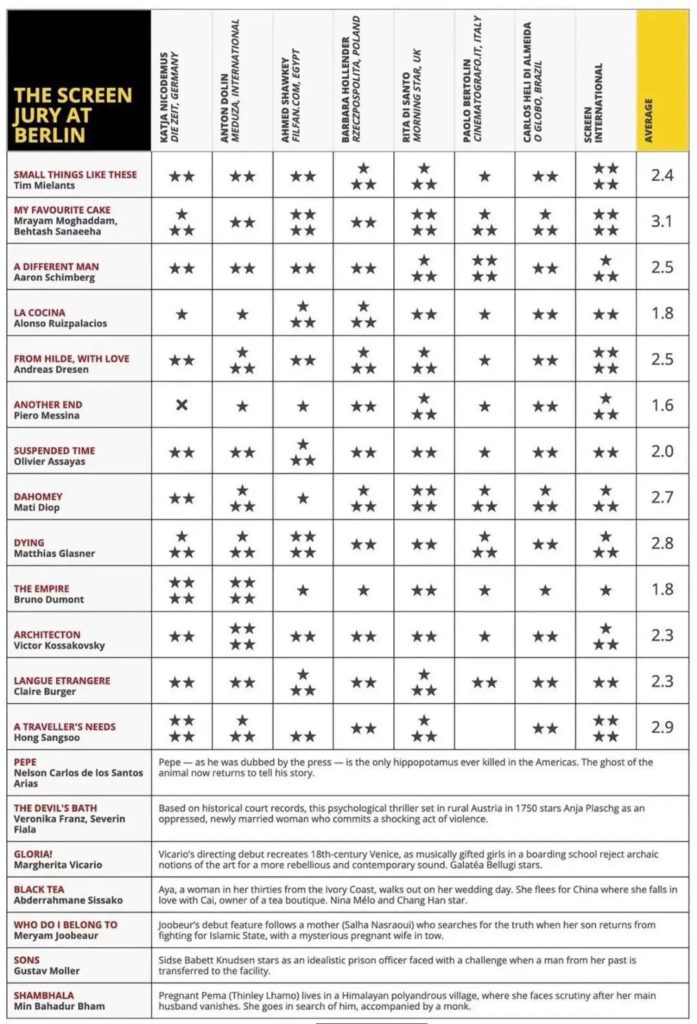

今日是柏林第七日,做一下盘点,目前二十部主竞赛影片已经有十六部进行了媒体放映,只剩下最后四部将在未来两天全部放映完毕。对比华语评分表和国际评分表会发现一个有意思的现象。除了伊朗电影《我最喜欢的蛋糕》在两个评分表都位居最高之外,有几部影片出现了两极分化的现象。

在华语刊位居第二的墨西哥影片《厨房》在国际刊列倒数第二,在华语刊倒数第二的洪常秀导演作品《旅行者的需求》在国际刊大受追捧位列第二位。这种由于文化差异,审美差异以及视角差异最终构建的巨大差异更加证明了组建华语评分表在国际电影节的重要性。

第二个令人震惊的点在于昨晚放映的主竞赛,中法合拍带有强烈华语元素的影片《以爱之茗》引起了全部华语媒体的众怒,大家齐刷刷打出了红叉差评表示不满,因此我们今日的影评也将聚焦于这部《以爱之茗》。

《以爱之茗》:甜蜜的媚俗与自我垂怜

主演:Nina Mélo, 张翰, 吴可熙, 张丰豪

制片国家/地区:法国/卢森堡

/毛里塔尼亚/中国台湾/科特迪瓦

语言:汉语普通话/葡萄牙语/英语/粤语/法语

一种媚俗的想象

米兰·昆德拉曾在《小说的艺术》里引用布洛赫,对“媚俗”进行了定义:

“有媚俗的态度。有媚俗的行为。有来自媚俗者的媚俗需求:这种需求是在具有美化效果的谎言镜中观看自己,怀着令自己感动的满足,在镜中认出自己。”

不同于其他影片注重对戏剧冲突的精心设计,《以爱之茗》电影并无特别的冲突,导演将镜头放置在非洲黑人集中居住的街区,意在通过对其和谐幸福的日常生活画面捕捉,来强调在华黑人的友善,勤奋和活力,意在描述一种无害性,并为之后黑人在本地遭受不平等的文化对待提前铺陈了其作为受害者的文化形象。

如此静谧、岁月静好的小城生活从一开始就充满了表演的色彩。“人类的博爱只能建立在媚俗的基础之上”,当所有外来的居民都在一番和睦中努力践行着他者文化的生活方式,来掩盖必然的行为和语言差异,当来自于不同种族之间的文化差别与冲突被刻意淡化掩盖,媚俗,便成为了日常生活中的道德与美德。

男与女:云里雾里的权力关系

这部以爱情为主要线索串联的影片中主要塑造了两对爱情关系:王才与前妻张英,以及与现任非洲少女Aya之间的情感关系。王才,这样一位中国男性形象,在年轻时面对前妻冷漠而又略显暴戾,而在经由岁月的浸泡之后,却像茶茗一般风度翩翩,温文尔雅地对待一位来自于异文化的年轻女性,并理所当然地使之爱慕于他。

一位男性在吴可熙饰演的传统中国女性和来自于非洲异文化女性的好奇之间不断徘徊观照,何尝不是萨义德《东方学》文化中心论的另一重变形:将西方审视、客体化东方的思维与行为搬上了由中国变相审视非洲的舞台。这又何尝不是一种如水仙花般自我爱怜的陶醉与投射?

在无法厘清、剪断的三角关系中,张英,王才在并不均衡的权力关系之中暧昧周旋,不同肤色、身材的女性身体都被投注和映射了来自于“性”和“文化权力”的双重欲望:两位女性都需要满足其触摸的生理本能,也要成为他表演“男子气概”时无助的附庸。

一方面,张英作为王才的发妻,和他一起白手起家,却在日复一日的平淡与时间的消磨中被当作“旧包袱”一般厌弃,并难逃在琐碎如一地鸡毛的婚姻中被背叛的宿命。而年轻的aya,对王才亦常怀一种崇拜与仰慕:她来到广州,爱上了茶文化,王才便成为了她的老师——不仅是她可以依靠茶艺获取生存技能的老师,也是她独自一人身在异国时的情感依赖。

他抓着她的手,在“教与被教”的上下关系中慢慢酝酿足够暧昧的气息,她在家乡逃婚时的叛逆与独立,在温柔如水的茶乡和温情脉脉的男性目光注视下被化解稀释,她放下了原有的野性与锐利,成为了一个在所有人口中是“好人”的女性,而不是那个初来乍到时一无所有,却怀揣勇气和梦想的女性。

她的棱角与个性被消解全无,甚至连她的名字也逐渐被湮没和忘记:影片名称“black tea”是王才对Aya的昵称,意在用红茶“温暖,明亮,温润如玉,尾韵悠长”的象征意义来概括她存在的属性。

“命名”这样又一个具备上下权力关系的象征和仪式,在此被简化为一种全然的两厢情愿。于是,她的个人身份及其自我认同,都被逐渐蔓延和填充为一种虚拟的具象,一种经由他者命名,而自我合理化的身份认同。这种认同并未经有任何怀疑和抵抗,甚至没有自我的思考,便欣然接受。这更将全球化潮流,大量由迁徙,移民引起的复杂的社会与自我身份认同问题,简化为一种可以由宏观的“信,望,爱”所轻易化解的问题。

这不仅是来自于不平等的性别权力关系之间,由下位者对于上位者的仰视,更是一种在当前语境下所描述出的非洲移民无底线地放弃自我价值和民族身份认同,急迫地想要融入中国本土社会的欲求。这里无意刻画出的又何尝不是一种文化上的傲慢与唐突?

但最终,导演却轻描淡写,将三者的关系演绎为一种“天下一家亲”般团结与和谐的期望与局面:结尾的张英和Aya皆身着红裙,经过彼此之间富有深意的凝视和斡旋,来到王才面前,摆出和解与释然的姿态。将两位女性掩藏在一团和气之下。

她们那些暗流涌动,无处安放,委曲求全的个人情感和欲望,被粉饰为一种“大度善良”,被以道德绑架的方式将其强行淡化为一种岁月静好的原谅与和解,这不仅是对于东方传统女性情感表达“忍辱负重,缄口不语”刻板印象的强化,又是一种对于来自异文化背景女性温柔、恭顺气质的驯化,只有将这些女性内心的情感欲望强行压抑在东方传统的家庭结构的威权之下,才能达成一种虚幻的团圆局面。

“大国想象”与“寻根寓言”

影片近结尾处,王才的岳父母和张英一起前往王才家庆祝其子立本的20岁生日,在短短的聚餐期间,导演运用了大量不经推敲的对话来强化一种民族主义式极端的排外观念,如外公言:“就应该把这些非洲人全部驱逐出去,一带一路政策可是我们国家牵头的,我们想怎样就怎样”,而立本也不甘示弱地与之对抗:“所有政策只有惠及所有国家,才是好政策”。

这些对话将中国民众的形象抽象为极端对立的两个符号,直白地表达了大陆本土对于外来移民的两种基本态度,但立论的依据却都是基于一种“大国霸权”的想象之上,即通过强调抽象民族概念的优越感,来贬斥其他文化存在的合理性;通过对于政策中执行主体主导位置的强调,来突出其可以因此左右和改变其他国家的命运。这对于国际大众文化传播中的中国形象,无疑是不负责任的简化与盖棺定论。

除此之外,全片最令人费解的情节为,王才在多年之后,希望去寻找在很久以前和一位来华非洲女性诞下的私生女。他在与女儿告别二十年之后,背负家乡礼物,跨越千山万水,不顾万里征程前往非洲大陆去寻找自己她,找到她之后和她一起在这片孕育人类文明最古老的土地之上拥抱亲吻。

女儿的出场并未引申更多的情节,她只是短短出场了几分钟,反而其名“Eva”却值得玩味:她和西方基督教中人类母亲的鼻祖夏娃同名,此时的夏娃幻化为一位中非混血的少女形象,她(Eva)躺在来自中国父亲的怀抱里,喃喃细语:“我知道你会来的”。将这一情节与此相联,未免具备某种文化隐喻:迷茫的少女Eva一心盼望父亲能够从亚欧大陆来到非洲大陆上寻找并认定她,这似乎又是一种暧昧不明的对于人类文明起源的映射:父亲风尘仆仆离开故土来寻女,最终她是属于非洲大陆,还是要认祖归宗,回到东方的土地上?

而在视觉效果上,王才和女儿的亲密程度并不仅仅像是父女,却隐含着某种更深层次的亲昵,一种潜在的“恋父”情结也悄悄探头而出,在一个看似没有意义的情节之下,却隐含着多种文明可能存在的暧昧不明的等级观念。

陀思妥耶夫斯基曾在《卡拉马佐夫兄弟》中写道:“要爱具体的人,不要爱抽象的人。要爱生活本身,不要爱生活的意义。”于创作者而言,当一个个真实可感的人物被浓缩为一堆抽象的符号与无可挑剔的道德观念,像一个个被操纵的木偶,完美地运行着一种抽象观念的命运轨迹,整部作品便成为了假惺惺的样板戏,丧失了其最本初的生命源泉动力。

当真实的个体在生命的舞台上,或颉颃对抗,或挽手共行,但无论如何,都在竭尽全力用生命的野性唤起彼此之间纵深的交融,哪怕是血淋淋的撕扯,也以将对方刻入生命的力度,宣誓着生命存在的惊心动魄。

在全球化离散叙事盛行的当下,怀揣一种天下大同的信仰与美好愿景难能可贵,但水至清则无鱼,当将所有的矛盾与冲突溶解在政治正确的表面之下,忽视那些经由矛盾而生发的关于社会,自我,乃至生命层次上更深的探讨,是一种大道至简,还是一种故作姿态的投诚呢?