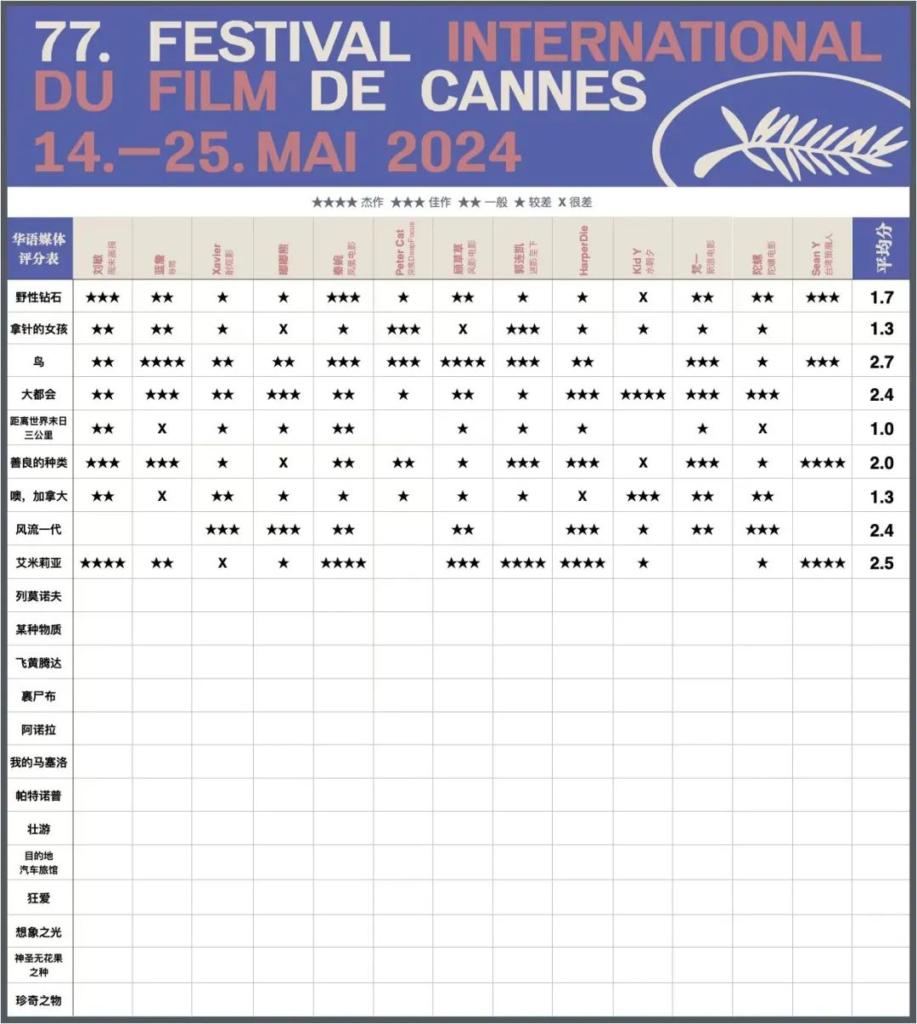

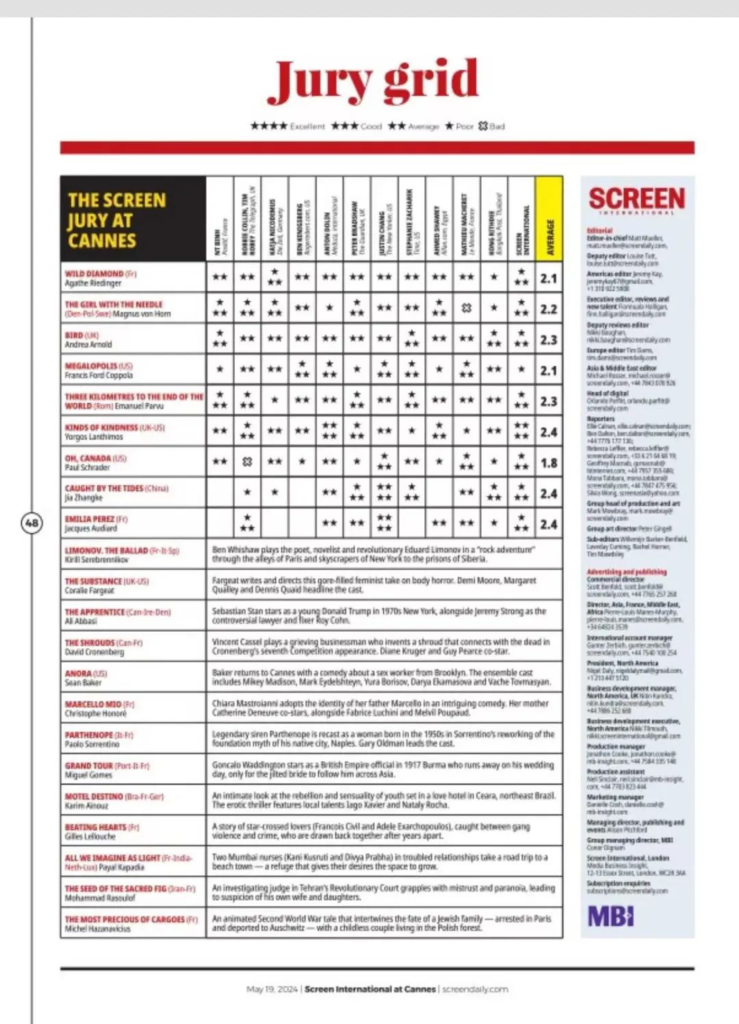

贾樟柯电影《风流一代》于2024年5月18日欧洲时间下午16时51分在戛纳世界首映结束,全场掌声持续了五分多钟,面对全世界影迷带来的掌声与喜爱,赵涛感动落泪,导演贾樟柯数次与赵涛拥抱给予安慰。目前,本片评分在国际和国内双刊中均为领跑状态。

这部电影是融合了贾樟柯20多年的持续记录,并采用了《任逍遥》、《三峡好人》、《山河故人》等前作的镜头与素材,是科长眼中1/4世纪里中国社会的变迁,在对白的处理上,贾导也大胆地采用了一种类似默片的形式,用无声道出了无尽。今日影评,我们将从《风流一代》开始,系统梳理其前作,同贾导一起勾勒在这20年巨变下,那些无所适从的人物群像。激活这些被遗忘、恍如隔世的记忆,深情地凝视时间在人们脸上涂抹的灰尘。

“回不去的是故乡,到不了的是远方。”

——南拳妈妈 《牡丹江》

小镇青年贾樟柯,从踏出家乡的那一刻起,便已然知晓故乡的意义。因此他拿起摄影机,徘徊在那些雾气朦胧,人来人往的街头,将其对准那些同样迷惘、彷徨的人。中国电影第六代导演这一群体,所面临的无疑是新中国建国以来最为庞大的社会转型:城市化、工业化,大规模的人口流动与城乡转型。

在这样的时空之中,现代性以之最魔幻、诡谲的图景铺天盖地地席卷至城市角落的每一寸肌理,并以两种截然不同的力量来博弈、拉扯,这体现为他影像之中蔓延不断的流动的车景,以及对城市中那些高楼大厦漠然的仰望,对那些即将消失在历史航向中的废墟深情的叹息。正是怀着这样深情的注视与同样不知所措的茫然,他从故乡驶来,并沿途记录下这城市表面之下暗流涌动的,不可思议的一切。

《风流一代》

2024年,贾樟柯拍摄周期长达20年的新作《风流一代》在戛纳首次亮相,这也是他的作品第六次入围戛纳电影节主竞赛单元。这是一个关于女性的故事,但无疑也是贾樟柯电影子集的综合,更可称为贾樟柯的电影宇宙,这其中延用了曾出现在他所有电影中的人物原型、拍摄方法、与叙事主题,将从2001年开始拍摄、按照创作年表依次出现在他过往电影中的原影像与在2022年补拍的新素材杂糅拼贴在一起,且延用了贾樟柯过往电影中的故事线索(巧巧与郭斌少年相爱、中年分离、老年重逢的经历),一并组构了贾樟柯的“视听魔方”。

故事从《任逍遥》的原始影像开始,讲述情侣巧巧和郭斌在年轻时的爱情与分离。随着影片主线叙事推进,中年的巧巧来到奉节,欲寻找她离家多年的伴侣时,《三峡好人》大量的影像素材在此集中出现,夹杂着发生在此间的碎片化群像,贾樟柯试图在社会的众生百态间寻得那每一丝可能会被忘却的印记。因此那些碎片化的图景,便如同彩绘玻璃般铺陈在主线的叙事动力之上。摄影机的横摇、空镜皆彰显着一个“手持摄像机的人”的存在,他仿佛存在于现实的空间之中,却又悬浮于影像的时空之上——他超越真实的时空而存在,并非只是经由巧巧的视角来带领观众领悟那百态众生,更是借由一个抽象的集体意识的存在,跨越真实的时空维度来观看所流过的社会记忆。

同时,《风流一代》还展现的是中国社会飞速发展变迁的20年,因此在影像语言的塑造上还尽力营造出了一种飞逝的流动感,首先体现在音乐的运用上,贴合着使用时代音乐和根据主角所处年龄阶段和情感状态形成的主观音乐——从电音到摇滚乐,流动的介质无一不诉说着生命野蛮生长的活力。

其次也体现在一种对于不同现实空间的巧妙转换与衔接上:从巧巧的青年过渡至中年,影片采用了不同的交通工具内部空间来包裹着线性的时间:从绿皮火车到轮渡,再到飞机、疾驰的高铁,交通工具的变化象征着加速的现代化发展,但同时却将本不长久的生命拉扯得更为紧凑。

因为对于时间的体验决定了人们对于自身存在的感知,这使得人们同时感知到物理空间的迅速位移与无法喘息的生活节奏。但影片却欲加之这无情的流逝以温情的抚摸;在具体的时代空间发生转换时,贾樟柯以叠印的方式赋予交叉的时空以恍若隔世的绵延与持续感,仿佛是动态变换着的沙画,属于此时代的人和物,以定格图像的方式倒映在彼时代之中,似乎粘连着尚未散去的余温和永久凝固的集体记忆。

除此之外,20年的社会图景无疑也凸显了科技的迅速发展:从拍摄工具本身粗砺颗粒感的手持摄影机画面到结尾之处用VR影像装置所设计出的沉浸式环绕镜头,亦包含影片中时刻体现出对科技元素的聚焦:21世纪好莱坞动画中机器人的素材尚成为热潮、2022年服务型机器人在酒店、超市已蔚然成风。发展建设造就了快捷流动的生活方式,如同齐美尔在《货币哲学》之中所揭示的那种由流动的货币所造就的不稳定的、流动着的社会关系般,这样流动的社会关系亦造就了人自我孤立与隔绝的境遇。

当巨大的经济效益不断累积之时,所换来的却是自然资源与人力资源的不断消耗。在巧巧收银员的工作中,琳琅满目的商品如同流水一般滚动在收银台上,她每天面对无数位不同的顾客,无数件不同的商品,却成为了影片中最孤独的人。那些如烟花般滚逝的瞬间营造出现代生活忙碌充实的假象,却无法掩盖从巧巧那疲惫的双眼之中透露出本质性的陌生。

而此时此刻,她却饶有兴趣地与超市机器人不断互动。机器人重复式的算法却在此刻为她灰色的夜晚平添了一层糖稀。这仿佛呈现出一种悖论:当人们越纵情地投身于无尽的发展、创造之中,却仿佛打破了所有固有的本质与牢靠的存在,并痛苦地发现已无法与真实的人建立可靠的、稳固的联系。温暖寒夜中的巧巧的,可能只是机器人程序化的寒暄。

这种对于媒介与科技变迁的关注,从《江湖儿女》结尾之处的黑白监控,到《风流一代》中对于短视频、机器人的关注不仅在展现一种真实的物质变迁,更意图展现出这些不断变化的媒介与科技对人类生活、情感以及社会关系所产生的巨大影响。

这是泛时空叙事所带来的新锐角度,同时使观众直观地体会到人们发生的变化。但无论是多么新潮先进的形式,贾樟柯镜头之下的人物依旧是在边缘徘徊着的、无权力的、孤独的人们。这一点并不会随着时代发展而缓解,而是以一种表面温和的形式加以掩盖,那最本质的、淹没至骨髓的孤独与存在危机。

在《风流一代》中,因为时间跨度所带来的变化,使得巧巧的形象更加立体、饱满,且具备了犹因阅历而生的风韵、从容与淡然。相比于往昔作品里女性形象的外放、洒脱与多言,新作的重塑里,巧巧不再是一位能言善辩的女性,多数时候她以沉默应对激流勇进的外界环境,并用歌唱作为外在自我表达的延伸。在人生惶惶然之时,她总是双眉颦蹙,忧思重重地行走在时间长廊的废墟里,以漫游的姿态为观众展现时代并置的疮痍与繁华,并在无言中书写着她诗意的沉思。

随着年龄渐长,语言却在世事的锤炼下显得如此疲乏与空洞。因此影片便将这种沉默所带来的间离效果与埋藏的情绪运用到了极致:它将巧巧面对生活重击之下所有的痛苦与不幸埋藏在她逐渐凝重的表情中,以及默片形式的文字间幕里,由此来打破由传统对白所构筑的叙事空间。

无法借以语言表达的情思将沉淀为一种不可诉说的孤独呓语,并营造出一种观众无法靠近的距离感。仿佛通过这样的装置,20年沉重而又漫长的时间便随着这无言的沉默与流动的音乐变得恍若隔世,像是来自生命的另一重维度,乘着歌声的翅膀便如同鲲鹏一般展翅将观众揽于怀中俯瞰那流逝的生命长河。

那姿态自如而又轻盈,仿佛借由流动的影像便可无恙地体会这过往的人生,但却又是那样真实存在的、沉甸甸的、与观众共感的历史,为这二十年的时代变迁赋予了沉重的船锚。但正如昆德拉所言,“负担越重,我们的生活越贴近大地,它就越真实存在。”

如果永恒轮回是最沉重的负担,那这二十年线性的时代变迁,却可在其整个的灿烂轻盈之中得以展现。这便是《风流一代》在20年日复一日的积累与沉淀中,想要为时代的弄潮儿、改革者、失意人所共同铸就的一幅蓝图,虽然好似凌乱无序,但却以一种浮生般的笔触同时展现了生命的灰调与绚烂。

郭斌在外闯荡多年之后无疾而终复归家园,拖着残缺的肉体与颓圮的精神废墟重新与巧巧与偶遇重逢。相似的情节同时发生在《江湖儿女》与《风流一代》中。但相比于《江湖儿女》令人唏嘘的不辞而别,《风流一代》悄然结束在城市夜幕的长跑之中。巧巧郑重地为郭斌寄上解开的鞋带,并掏出荧光手环加入这座城市的集体活动之中。共同奔跑的人们俨然是一个非秩序化的整体,他们亦是彼此独立的、松散的个体,却以一种无声的陪伴共同构筑起共有的现代都市记忆。影片在人们默契的奔跑节奏、共同呼吸中逐渐抽离,并在赵涛的一声“哈”中戛然而止。

相比于6年前那个焦灼无助的女人,如今的巧巧在20年的跨度中为生命的维度横添了一种自如与释怀。当影片积攒着的情绪在那极富爆发力的一声吼叫中喷涌而出,生活的沧桑、情绪的颠倒、自我的重塑在沉默里化为一声宣言,并借此书写着女性生命的野性与无尽的坚韧。相比于郭斌在意气青年时一心向往远方,却在人生暮年,饱受沧桑之后被生活击碎的抱残守缺,巧巧却在人生的旷野,在一次次生活的变故与绝望之境中依旧情愿触碰、抚摸生活的褶皱。以柔软的方式面对生活的泥潭,不愧为生命的勇士与智者。她正是在用一种跨越时空的回顾、溯源来践行她“野火烧不尽,春风吹又生”的日常实践。

《小武》

《小武》(1998)的开头,街景呈现出的皆是一种并置的繁华与衰颓,随着镜头转接到即将拆迁的店铺,落魄的小武走入人群之中,街头的车夫对他喊叫:“拆了换新的,可新的在哪呢?”这一语正道破了被现代性所席卷的社会正在经历的解构与藩篱:在现代性的图景里,创造与毁灭以一种二元悖论的形式不断抗争颉颃,构造出更加崭新、一尘不染的城市图景,却又迫不及待将其推翻重造,更高更远的建设似乎永无尽头。

人流随着这股力量不知疲倦地激流勇进,可贾樟柯看到的却是那些“行动迟缓”的人。他们似乎拥有不太敏感的触觉与感知力,或者是某种延迟反应的钝感力,在周遭已发生天翻地覆的改变之时,他们却习惯性地保留着原先的生活节奏,并或多或少地抗拒着加入这改变的巨流,并最终惶然发现,他们已被历史的车轮无情地卷过和落下。

于是,在他们的心头,一种错综复杂,混合着骄傲、不甘、叛逆、落寞和怅然所失的复杂情感便随之袭来,他们通常以一种玩世不恭的苟且偷生,以一种笑傲江湖的乐观匪气,以一种顽强守旧的生活方式抵抗着这种身份错位所带来的痛苦,并在时间的裂隙之中不断加以反抗。可他们表面上看上去是活在当下、逍遥自在的,可当镜头一摇,置于他们作为旁观者在遥望大都市的表情时,那种被压抑和掩埋的辛酸便溢于言表。

在《小武》的结尾,因为受尽爱情苦痛和家庭误解的小武不得不再次出走,离开锚定他生存之根的故乡,这恰好显示出另一重失落性的结局:保守闭塞的故乡是再也无法容纳与理解他的空港,而在另一端,那个他只能游荡,却无法融入、扎根的城市中心却不存在容纳他的场所。因此他只能选择背离道德与法律的偷窃来维持他的生存。

于是在影片的结尾,他再次因为扒窃被警察用手铐锁在大街上公之于众,而过往行人的碎语却降之淹没,他羞愧地低下头,忍不住地流泪。镜头对准了被人审视的小武,之后才慢慢遥向围观的群众,在一种被众目睽睽包裹着的羞辱、排斥与鄙夷中,那层玩世不恭的外衣被如潮水的目光撕得粉碎,小武心中的自卑、辛酸与脆弱便随之流淌而出。

这正是那些在现代性的境遇中无法跟上节奏的人所要面临的,在身体、心理与身份上的落差与错失。小武注定不是一个光彩的银幕形象,可他在城市之中对于新事物的好奇与窥探,与同龄青年一般在眉眼间透露出的对未来的希冀,却将在这一代际背景下被时代抛下的人描绘得如此生动而又立体。

《任逍遥》

《任逍遥》(2002)同样讲述了那些恣意桀骜的年轻人。他们在青春年少时往往将那并不明朗的未来藏身于无可避免的当下。他们肆意摇摆着身体,挥洒着情绪,挥霍着年轻所独有的资本:闲置的时间与旺盛的精力。

贾樟柯将那些在现代性物质空间中与城市曾经不断耦合、相互塑造,如今却又相互背离的场所无限放大,为那些失落的灵魂寻找一处可以歇息的场所,例如在此片之中斌斌与渐行渐远的女友最终分离的工厂。他们以一种被遗弃的形式诉诸了站在社会边缘,无法向前但也无法退后的这群灵魂所面临的身份与情感困境。

而在看似荒诞的结局之中,他们的命运也无力与必将席卷而过的时代洪流所抵抗,于是便只能在梦醒破碎处以无奈而又孤勇的强调唱出那一首《任逍遥》。在随后的《天注定》(2013)中,贾樟柯以更加直接的白描来纵观发生在21世纪初的社会议题,以极具代表性的社会事件与极具表现力的暴力美学呈现方式来探寻那些在现代都市无止境的动荡里逐渐迷失,走向精神狂乱的人群。

这不仅是一幅社会图景的速写,更是对于时代集体心理病症的象征呈现。这仿佛是“小镇青年”在持续性迷乱之后走上的末路,《天注定》便呈现了关于这些失落的灵魂可能性的走向以及悲剧性的宿命。

《三峡好人》

除了描述失落的个体外,贾樟柯的作品里亦试图展现某种集体空间的疮痍与记忆。《三峡好人》(2006)便是其中的典型:在卷轴画式的横摇长镜头中,贾樟柯为影像赋予了他最标志的符号属性,他已习惯在错置斑驳的空间里定位那些醒目而令人错愕的惊异。

于是在韩三明的眼下,即将沉没的楼房将山河映衬得如此狭窄而又破碎,他与素不相识的陌生女子沈红,因为共同的时代经历而产生了相似的个人记忆,也将彼此的旅途宿命般地纠缠在一起。他们二人的寻亲旅途,不再是一个主体,用自我的眼光来呈现风景,更像是在通过来自一个异乡人惊异的眼光来探索、见证这座城市的兴衰变迁。

因此,破碎的建筑与废墟便构成了这幅图景中的主体成分,漫步的外乡人则在这些空旷与破碎的空间中无限穿梭而步履不停。在烟雾缭绕的巫山云雨之下,二人的漫步与无根的漂泊和寻找为影像织了一层阴郁的薄雾。导演试图用诗的节奏与笔调完成对即将沉睡在历史沉寂中的建筑、生活、集体记忆的祭奠。

而对残缺的建筑、废墟的瞬时捕捉便以他们触目惊心的在场宣告着某一段生活方式嚯记忆的肢解和消逝。在20世纪末21世纪初的中国社会,这种场景似乎并不少见,而在影片之中与影像之外的互文则显示着影像作为集体记忆的物质载体与结晶。

《二十四城记》

同样,在《二十四城记》(2008)中,纪实访谈与表演结合的别致形式将一段工厂厂址迁移与工厂改革历史的介绍化作为不同时代、职位、性别的人的私人记忆。他们通过口述史的方式共同建构着关于这座工厂的文化象征与集体记忆。标志性的空镜和横摇镜头扫过那些最富于共同记忆的场所,并经由个人身体在怀旧空间中的在场,将依然保存在个体身体之中还未消逝的体感与记忆,与在当下时空中的共有经验连接在一起。

串联起不同个体回忆的是那些代表着共同记忆的诗句,它以地理空间、场域和记忆为连接点,并凝聚着千言万语的情愫。影片以万夏的诗句结尾:“成都,仅你消逝的一面,已经足以让我荣耀一生”。诗句中并置的骄傲与惊叹,遗憾与惋惜,便足以映衬出那些在满目疮痍里逝去的繁华,那些集体记忆中引以为傲的荣光与共同蹉跎的岁月,在时代背景与政策的变迁里逐渐化为不可见的灰尘。

而在进入每个人物过往记忆时独特的面部特写,紧接着对于物理现场的过渡,便足以将那些随时间一同逝去的紧致的肌肤与明亮的眼神,嵌入在当下的颗粒与尘埃之中。他们对于过往喃喃的陈述,更如在梦中故地重游的呓语。

《世界》

《世界》(2004)则是贾樟柯开始将电影中人物的命运与更远的世界与未来接轨的起点。不再局限于中国特有的城乡转型,世界的全球化流通也如同洪水般蔓延在整部电影的画面之间。现代巨型大都市北京里兴建起了世界城,足不出户,便可游览世界。

在这一微缩的模版之中,那些囿于物理地理空间,却无法真正出走的个体体会着源于文化和社会阶层、地位之间巨大的落差:巨大的广告牌与霓虹灯之下扬起的是异国女郎魅惑的裙摆,而在营造出的虚拟感背后,则是拥挤狭窄的化妆间;在巨幅电梯与城际列车洋洋洒洒滚动的轨道之下,是为了少许加班费过度劳动,从而因为疲倦丧失性命的外来劳动工人。

在这个国际大都市之中,来自世界各国的流动人口与来自本土他乡的流动人口不期而遇,却同样面临着在现代之下的社会与心理困境。而当更加多元的文化相汇、碰撞在一起,那个沉浸在各自的封地里循规蹈矩生活的时代便不复存在了,这意味着更多的机遇与冲突,也意味着浮动的人心再也不似从前般稳固忠厚。如海市蜃楼般的异国民俗村为身处其中的人营造了虚幻的身份错位,却在他们重新踏入真正的现实中轰然解体。

赵小桃身处在这种迷幻的现实之中而生发出的不安全感、其男友在环境营造出的身份幻景里飘飘然的自我沉迷与情感出轨,都预示着全球化与现代性所营造出虚与委蛇的假象:在那些表面的光鲜亮丽之下,掩藏的却是个体在面对这一文化与空间的双层次割裂与冲突之下内心的焦虑与不安。

在人们还未形成对自我、民族的身份认同时,便将其具有巨大变动与魅惑的一切并置在相同的空间,形成那极致对立却又令人神往的差异时,这种惊异便会引起关于自我身份的巨大迷失和惶然。

《山河故人》

与之相比,相隔10年的《山河故人》(2015)则把目光放在了身心皆已离开故国文化土壤,在外漂泊的游魂:影片的前半部分是勾勒出一副在巨变发生之前夕关于故乡的淳朴记忆。那如同乌托邦一般远离现实变革的幻梦很快便在三角关系的象征隐喻中分崩离析。

沈涛于婚姻的选择,即是关于在相同的时代中对大多数人来说极简化却具备代表性的两条路:远离故土抓住时代机遇,或是未抓住风口,成为一名普通而又劳碌的工人。而在多年之后,自小远离故乡与母亲,并在异国长大的到乐在无限的空虚之中体会和抓取着尚不可寻的自由。现代人“逃避自由”的困境便在这样一副异国图景中展开帷幕,两个孤独的异乡人展开了忘年交,因为他们的灵魂共同保留着对同一层根系的渴望。

在海外的长居生活与他们作为中国人的民族文化身份看似脱离,但实际上却在更深的层次上紧紧绑定。轻盈自由的生活却让其无法承担生命之重。正如米兰·昆德拉所言:“一个人生活在异国,就像在空中行走,脚下没有任何保护,而在自己的国家,不管什么人,都有祖国这张保护网,一切都颇具人情味,因为,在祖国,有自己的家人,同事,朋友,可以用童年时就熟悉的语言毫不费力地让人理解。”

而远离故国土壤的人,即使在身体时空上与此有巨大的脱离,却也难逃这种牵挂与粘连。但有趣的是,即便如此思念,到乐和米娅最终却未回到故土,深究其因,便是因为他们在身份与文化上的长期脱缰。他们无法再践行着那些用以维系民族身份与记忆的文化习惯,也缺少与之牵连的情感依托。

因此,故国也便成为了只可思念与想象,却不敢靠近的梦中之地。或许这也是为什么在李安的《推手》中,客居美国的老父亲每日练习书法的缘由,或许这是他不断维系自我身份认同,与他的文化根源不断亲近,减少疏离的方式。

于是我们也可以看到在影片的末尾,沈涛独自一人在寂静的冬日,随着冬雪簌簌在风中起舞,那是她试图延续记忆的方式。

音乐总是以一种同时代的记忆激起人们最本能的身体记忆,《站台》(2000)里的尹瑞娟在《是否》的余韵中翩翩起舞,已然延宕了关于解散的文工团那份永久的记忆。从中国到世界,从小镇青年到跨国族裔,现代性的全景在他的镜头之下徐徐展开,关于自我身份的议题层层叠加,变得更加复杂。但那份失落,惊慌,不知所措的感受却从未有过减弱,它们只是在不断扩大的空间中被扩散,并以不同程度的失语与无法倾诉的病症的形式呈现罢了。

结语

在贾樟柯从影的20年里,他的作品先后入围国际三大电影节,其中《任逍遥》《二十四城记》《天注定》《山河故人》《江湖儿女》,包括今年的《风流一代》先后入围了戛纳电影节的主竞赛单元。

贾樟柯所处的这一代人正处于时代转型的暗流涌动之处,崭新的现代秩序萌芽正在悄然发生:《二十四城记》的集体记忆与采访形式在此以“毛主席画像”和群众歌舞台的方式展开,记载着那个年代特有的文化记忆和娱乐消费方式;但那些旧有的沉疴却无可避免将他们拖入自我挣扎的漩涡:他们将体会开放状态下由巨大的不确定性和可能性所带来的社会与生活巨变,同时也面临着由飞速发展的社会所造成的个体不适与自我延滞——此处借助《世界》中的动画形式,在一种诡谲的、光怪陆离的、怪诞的想象中描摹出这个时代的光谱。他们的生活充满着激情与野蛮生长的生命力,充满着对崭新事物的好奇体验与想要征服世界的年轻气盛。

影像本就是记录社会与历史最原始与合适的媒介,而新作《风流一代》虽然延续了贾樟柯过往电影之中主流的叙事线索,但同时却又好似费里尼的《罗马风情画》:在由一个视角引入观众的视线进入现场之后,随之出现的大量空境以现实和超现实的场面不断错综拼贴着,在现代工地敲打的声响中,现代的“物”的秩序顷刻轰然瓦解,城市的肌理在大街小巷无穷的碎片之中渐渐浮上水面,串联起整个长片的动力并非观众惯常熟悉的线性叙事,而是在城乡之中涌动着的,那些彼此起伏而又互相张弛、有力的交织互动。并借由大幅度的时代象征事件不断承接,便凝固成为了70一代的集体记忆。

从《小武》到《风流一代》,这些电影无疑见证了他的影像从最初别具一格的粗犷别致,到风格逐渐成熟、稳定的全过程,也见证了他镜头之下的人物,从不谙世事,恣意潇洒的迷失少年,到了却世事沧桑,却仍艰难前行的中年人。他们先后离开故乡,之后是故国,那些曾经渴望的远方与无法重归的故土毫无疑问成为了其生命之中难以言说的阵痛与隐喻,不仅关乎他们最为熟悉、亲切,却无法触摸的娓娓乡音,更关乎那些看似抽象,但却是构建他们个人记忆与自我认同的杂糅身份。

如果说故乡是形成一个人最初记忆与文化的土壤,贾樟柯的母题便是用数代人的所经所感来无限接近他所渴望的那个已被不断更迭的建筑巨物掩盖的家园,一遍遍温习那些被健忘的现代人遗落在唇齿与肌肤纹路中的乡土记忆。那些乍一看上去灰蒙蒙的影像,并不只是乡村图景在现代性都市中必然沾染的尘埃,更是一番在远离过往,故土时所浮上的一层怀旧的面纱。只有透过这层纱,才天然地为那些在现代性里迷失的个体找到一层保护膜。2024年的贾樟柯,亦将这20年镜头之下记录的可见的变迁,那些隐痛的疮痍与如浮世绘般轻盈易逝的繁华以另一种记忆的形式搬上银幕。离别与重逢,故乡与远方,在如今全球化纵横的全时代,这样对立的字眼却不断以熟悉的体感为在流动中频繁穿梭而疲乏的人们献上怀旧与惦念的巢穴。

作为一种乡土记忆的传承,一种对20年来发生在中国社会变迁的观看与记录,一抹对已被铁面无情、滚滚而来的历史浓烟所掩盖、无法被看见的群像的关切注视,一首站在现代世界对已然消逝的一切的挽歌。并非是单调的重复与耳语,贾樟柯的电影从未失去温度,并注定成为在这个纷繁的世界中为在异乡的国人锚定情感的船港。