本文作者 李庚霈

戛纳是否准备在最后一刻官宣《狂野时代》(RESURRECTION)入围主竞赛单元?2025年5月3日晚上巴黎时间19点,该影片条目出现在2025年戛纳官网的主竞赛名单中,相信戛纳马上就会官宣,但是随即该条目于晚20点又被删除。对于中国影迷而言,《狂野时代》的入围会给本届整体略显星光黯淡的主竞赛单元带来一丝期待。毕赣,这位当前华语艺术电影最具才华的导演之一,距离他上一次拍摄长片电影《地球最后的夜晚》,已经过去了七年之久,让我们拭目以待最后的奇迹能否发生。

凯里,是贵州黔东南一座城市的名字。说是城市,其实在上世纪80年代才从县转设为市,这里常年雨热同季,岩溶侵蚀的山原覆盖着地表的空间。从北方的城市乘火车前往,大概要花上十个小时才能抵达。常年生活在北方的我,倘若不是在某个夏夜观看了一部名叫《路边野餐》的电影,也许永远不会得知凯里这个地方。

影片里,这里是一个朴素、潮湿的村落,平日里雾霭沉沉,偏狭的街巷仿佛一眼望得见尽头。然而不知为何,“在2068年,一位女性从脑部手术中醒来,发现自己身处一个满目疮痍的世界,她是唯一存活的生命,除了一个半人半机器人的仿生生物。每天傍晚,她都会像《一千零一夜》中讲故事的公主山鲁佐德一样,为仿生生物编造了一个故事,一个隐喻性地讲述了中国近一个世纪的孤独。在她的故事结束时,她必须做出一个选择,是回到现实世界,还是继续与这个仿生生物相伴,因为她发现自己已经对他产生了真正的情感”——在我看到这段文字时,我的脑海里会浮现出凯里的样子,即便我从未去过那里。

这是毕赣近日完成的新片《狂野时代》的故事梗概,距离他上一部长片《地球最后的夜晚》上映已经过去了七年。这是一个发生在近未来的故事,科幻题材意味着其影像风格注定会和前两部长片不同;而这又是一个绝对属于毕赣的故事,诗性、衰败、暧昧,以及亦真亦幻的时空……一切都能在他过往的影像中窥得一丝端倪:写满乡愁和郁结的诗篇。

破碎游荡之诗

“荡麦的公路被熄火延长

——《金刚经》(2012)

风经过汽车后备箱

人们在木楼里行歌坐月

机器伴随着机器的光

我花了很长时间分辨出痛苦不同于汽油

它可以沉入河流底部

但我希望痛苦能够挥发

花香无法加重花香潜入水底

记忆却覆盖记忆飘在了身体的表面”

毕赣的电影总是关于人在游荡。自学生时期的短片《南方》伊始,便是角色游荡在简易出租屋、报刊亭和随机的出租车之间,结尾再次乘坐出租车并且对于目的地的暧昧回答则暗示着这一过程的持续与循环;无独有偶,《金刚经》《路边野餐》中,“小姑爹”的角色也分别游荡在凯里的湖上和城镇,而这一不具备叙事功能的动作承载于别致的长镜头调度,贯穿了影片中大部分时长。尽管如此,我们不会称其为“公路电影”——因为毕赣的游荡,不同于新好莱坞《逍遥骑士》《虎豹小霸王》那般垮掉派的存在主义式的反叛,不同于文德斯《公路之王》《德州巴黎》那般失语的离群索居的流浪,亦不同于张律《漫长的告白》《白塔之光》那般城市的人文哲思的漫游。

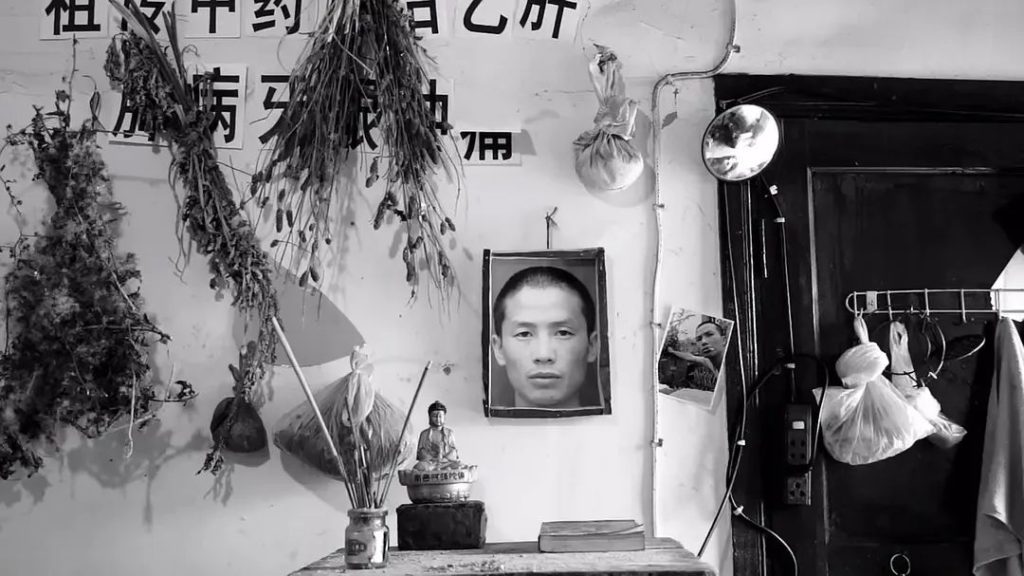

毕赣的游荡深深根植于个体的生命经验之中,那是一种对于凯里故居的诗意的乡愁:烟雾缭绕的山洞,翠绿清透的湖泊,斑驳陆离的石板街,还有接连出现在《野餐》《地球》中那个模糊了时空的丹寨附近的并排汞洞……主人公游荡于这些固定的意象之间,所行之处即为影片的空间,也由此得以建构。这些充斥着日常生活气息的符号让“游荡”不会变得漫无目的,尽管他们依旧是被动地感受和记录、无法反应;而后者完整行为的长镜头下空间的持存中夹杂了时间的流逝,则寄寓着毕赣私人的回忆、以及对于尚未被城市化进程侵蚀的故居的朴素而诗意的乡愁。

冷酷的爱与热烈的孤独

“通往岁月楼层的应急灯

——《路边野餐》(2015)

通往我写诗的石缝

一定有人离开了会回来

腾空的竹篮装满爱

一定有某种破碎像泥土

某个谷底像手一样摊开”

谈及自己艺术创作上的郁结时,毕赣直言不讳地讲出了“人与人之间的关系”。情感状态的错位也的确贯穿于毕赣的影像创作中:《路边野餐》中陈升怀着母亲失位的缺憾踏上了寻找侄子卫卫的旅途,顺道接受了诊所老医生的嘱托——将信物带给许多年前就定居于异地、却杳无音讯的情人。他在那里寻得了已至青年的卫卫,他渴望通过火车的倒流来挽留爱人;而他自己也在一家发廊意外见到了一位酷似自己年轻时期爱人的老板娘,并在影片的结尾处为她献上了一首“情歌”。在这几组人物关系中,陈升、老医生和卫卫都是在能动地挽回那些不可挽回的缺憾,爱情已逝、面目全非,而他们这些看似具备能动性的挽回正是始他们陷入毕生孤独的根源。人们不甘于在迷惘中度过余生,可那些无数次追忆的、尘世被赐予的时光,往往在一个含混的犹豫和一声轻微的叹息间,就已经永远逝去了。

这仿佛是普世情感中的一种带有宿命意味的巴别塔,一切可望而不可及之人、之事均伫立于暧昧的踟蹰和悲观的渴望之中。然而不同于《路边野餐》结局的惆怅,毕赣在后续的创作中似乎对于人类情感的错位给出了新的出路:《地球最后的夜晚》中,罗紘武推动了母亲的自由、又将象征着一切记忆的手表赠予了凯珍——一位相貌酷似他的旧情人万绮雯的女子,这三位女性角色共同编制起了罗紘武的所有梦幻和情愫,在解谜的游荡徘徊中他放弃了谜底、选择倾尽所有为她们各自的时空留下新的注解。短片《破碎太阳之心》则像是毕赣写给女儿的情诗:黑猫试图寻找世界最珍贵的三样东西献给女孩,即便它意识到一切珍贵之物皆为痛苦,可依旧愿意背负这一切,献上灵魂、素履以往——“我写作的时候/心脏是热的/和想你的时候一样/所以我想,人类的爱/肯定保存在太阳的核心之中/用来维持着太阳系”。

失忆患者的病房

“在梦里我总是怀疑

——《地球最后的夜晚》(2018)

我的身体是不是氢气做的

如果是的话

那我的记忆

肯定就是石头做的了”

行文至最后一个章节,终于要来聊聊毕赣电影的时空结构。如前文所述,毋庸置疑的是,毕赣电影的空间均为有迹可循的,明确的日常生活图景共同建构了凯里;而那些看似超现实的意象则全部源自于混沌的时间,诸如梦境与幻想、记忆或遗忘——

《路边野餐》中停转的手表与满布雪花的电视机,《秘密金鱼》中喷泉倒转的故居与旧屋门上凿刻出的乒乓球拍痕迹,《地球最后的夜晚》中母亲与凯珍类似的红色短发与对野柚子的喜爱,《破碎太阳之心》中每天咀嚼常忘面的女人打开屋门后发现自己的房屋居然是行驶中的火车……

大量符号的错位与身份的重叠中,毕赣轻盈地实现了对于梦境和记忆的证伪:梦境即幻想,弗洛伊德理论中无意识地浓缩、移情、象征与次级修正,成为现实缺憾的一种自我心理补偿机制;记忆即失忆,要知道“时间”本就是人为裁定生命的度量衡,其精确性与不可重复性让随时浮现在眼前的记忆难辨真假,从而在空间的维度上生成了“没有时间的空间”——《野餐》中的荡麦、《地球》中的影院,概莫能外。

这种复杂的时空结构自然少不了导演杰出的视听语言来进行编排和组织,而毕赣哪怕是在极低成本拍摄时期也早已展现出了娴熟的声画对位意识以及超然调度的长镜头。

声音处理上,毕赣爱用不属于当下空间的无声源来完成结构的跳跃与衔接,像是凯里方言的诗歌念白、干净天空的阵阵雷声;而《野餐》和《地球》影片后半段惊为天人的长镜头段落均以第一人称的游荡巧妙地呈现了时空的错乱、失序,铸造了若即若离的梦境:陈升与罗紘武都在毫无预兆的情况下悄然入梦,面对熟悉的日常意象的悄然置换,产生了不可靠叙事的效果,让这些日常生活的元素以一种诡谲的姿态实现了对日常性的反噬。凡此种种场面调度,均被毕赣诗意地杂糅了超现实的叙事手法,让凝滞的空间叠加了错乱的时间,归根结底是主人公内心破碎的情感状态。

关于梦的内核是什么,毕赣早已给予了足够漫长的答案——他用随意打散又看似漫不经心地粘合起来的叙事,在某种程度上,实现了安德烈·塔可夫斯基所言的“对时光的雕刻”——这是独属于他的电影方法,在主流电影不断机械复制地“造梦”之时,毕赣表达了对于梦的质疑:人们要如何在没有答案的时空去寻找答案?而尚未问世的《狂野时代》又会是毕赣怎样精雕细琢的诗集?此刻,不妨走进他旧日影像构成的车厢,去游荡在梦中的凯里。

— F I N —

排版:林麟

版面编辑:坤元

文字编辑:留白

责任编辑:Xavier

图片来自网络,侵删

本文仅供交流学习,严禁用于任何商业用途