土耳其导演锡兰就像一位耐心的哲学家,他的摄影机已经预先准备好了,在白雪皑皑的安纳托利亚平原上,他是一位游荡着的,彻头彻尾的男性厌世者。

关于《枯草》,被视为是继2013 年的《冬眠》和 2018 年的《野梨树》之后,三部曲的最后一章。

编剧: 埃布鲁·锡兰 / 努里·比格·锡兰 / 阿克·阿克苏

主演: 米尔维·迪兹达尔 / 德尼兹·塞利洛格卢 / 穆萨布·埃基奇

类型: 剧情

制片国家/地区: 土耳其 / 法国 / 德国 / 瑞典

语言: 土耳其语

上映日期: 2023-05-19(戛纳电影节)

片长: 197分钟

01 情节的设置

Deniz Celiloglu 饰演的 Samet 是一名小学教师,他清楚地认为自己在一个看不到未来的城市里浪费了自己的才华,大多数人都住在铁皮棚屋里,也买不起衣服来度过漫长而严酷的冬天。然而,Samet 用他超凡的才智和复杂的世界观向一些聪明的学生灌输他的反叛精神,同时也轻轻地与被官僚监督的严格保守课程做斗争。

通过 Samet,锡兰描绘了一种有抱负的布尔乔亚阶级,他既缺乏摆脱所谓的家庭束缚的想象力,又过于自负以至于不相信幸福和满足是可以实现的,那么为什么要改变呢?当学校的一件小事导致他最喜欢的学生之一,成熟超越她年龄的 Sevim 抱怨他时,他的荣誉感受到了损害,他受伤的自尊心成为对她的侵略的催化剂。

通过这种设置,《枯草》会被视为一部处理“取消文化”概念的电影,因为锡兰似乎在暗示这种虚假的指控在当前的恐惧和报复气氛中占据更大的分量。然而,这更像是对 Samet 对事件的缓慢反应的研究,以及它如何在他生活的其他方面发挥作用。

02 对底线的探索

这部电影大多数时候存在于人们在房间里进行的一系列迷宫般的对话,角色们总是能够恰如其分地控制自己的身体情绪。这些哲学家们挖掘了那些内心深处的绝望和折磨,以最华丽的诗意和流畅的方式来表达他们的困境。尤其是 Samet 和 Nuray 之间一场冗长的、存在主义倾向的对话,其中两个角色都在彼此寻求答案。

《枯草》并非直接跨越多条底线的类型,而是在不同的底线上小心翼翼地摸索,Samet似乎在模糊这些底线。尽管在上半部分《枯草》依然以情节为驱动,但同时又详细刻画了熟练操纵周围人的能力,又保持着一定程度的可否认性。在影片的上半部分中,通过第三方和第四方向Samet传递了一个迂回的指控。他并不熟悉自己被指控的内容,但他担心可能与他最喜欢的学生有关,因此调整了自己的行为,对她进行惩罚并扮演受害者,从而窥视了这种易怒脆弱的人物会立即采取的自怜自艾的心态。

然而,锡兰并不满足于将Samet及其存在局限于特定情境。毕竟,掠夺者和受害者的生活并不会因为指控而停止。从那时起,电影的很大一部分也是关于Samet与附近一所学校的英语教师Nuray(Merve Dizdar饰)以及Samet如何看待他们三人关系的友谊。

03 影像的本质

锡兰的镜头中充满着稳定而压抑的能量——时常以宽镜头或中镜头展示——从而巧妙而又精确地构建出激情交流的时刻。他的镜头持续数分钟,为每个角色提供了创造自己世界的机会,这也是Samet毫无疑问要利用的机会。

然而,在Nuray、Sevim、Kenan等人的生活中明显存在着摄影机无法接触到的界限。存在着其他人的线索,但却被Samet的视角所束缚。锡兰完全实现了他的美学变化,很少有导演能够如此将巨大和强烈的气息融入画面中,突然移动摄像机或从斜线广角镜头迅速切换到令人惊叹的正面特写镜头——然而,这些手法在Samet周围的世界中变成了风格上的妥协,好像电影的本质在Samet开始自己决定如何在世界中行动时便开始扭曲。

当然,Samet只是锡兰(与他的妻子和合作编剧Ebru Ceylan,以及他们的编剧合作伙伴Akın Aksu)的一种延伸。锡兰之前的作品长期以小镇人物和艺术家迁往大城市为主题——这是他自己的故事的反映——但Samet曾是伊斯坦布尔的居民,他所展现的不关心他人的行为中的挫折感至少部分源于他不得不离开他所称之为“文明”的地方和人民。即使他与其他人建立的亲密关系最终也变成了一种武器,因此,《枯草》不禁让人思考如果是锡兰自己而不是某个假设的人陷入这种境地,又会变成什么样子。

04 主题的展现

与锡兰一样,Samet对静物摄影的敏锐眼光是他的世界观的核心,电影经常偏离主线,展示他如何捕捉周围的世界。尽管偶尔有一些关于更广阔的物理和情感世界的线索,但叙事与他的视角如此紧密相连,以至于在某一点上,它几乎回到自身以揭示自己的虚构性——一种嘲讽性的描绘,Samet在其他人面前包裹和隐藏自己的方式,甚至在看似真实和慷慨的时刻。电影将甚至包括图像的创造都视为一种自恋的行为——通过刻骨铭心的自我批评形式的内省——但是通过这种方式,恐惧和挫折可以很容易地被找到,并且很容易被感知。

把这样的作品称为“自我放纵”无疑是一种褒义,因为它以一种很少有人在最近的记忆中展现的方式体现了人类自我放纵的倾向——不是物质财富或奢华富丽的放纵,而是尽管缺少这些,却在像Samet不情愿地发现自己的这座小镇中依然存在的放纵。它关乎权力在微小而腐蚀性的方式中的放纵,甚至由那些丰富多彩的角色扩散到屏幕上。

锡兰的电影既关注于所见之物,也关注于影片中的一个角色,当讨论他对记忆和宗教的思考时,可能会存在一定的观影门槛,《枯草》也许是近年来戛纳电影节上最令人费解的作品之一,仅仅因为它被忽视,摄影机边缘视野中捕捉到的每一个正常或甚至寻常的暗示本身都成为一种悲剧。

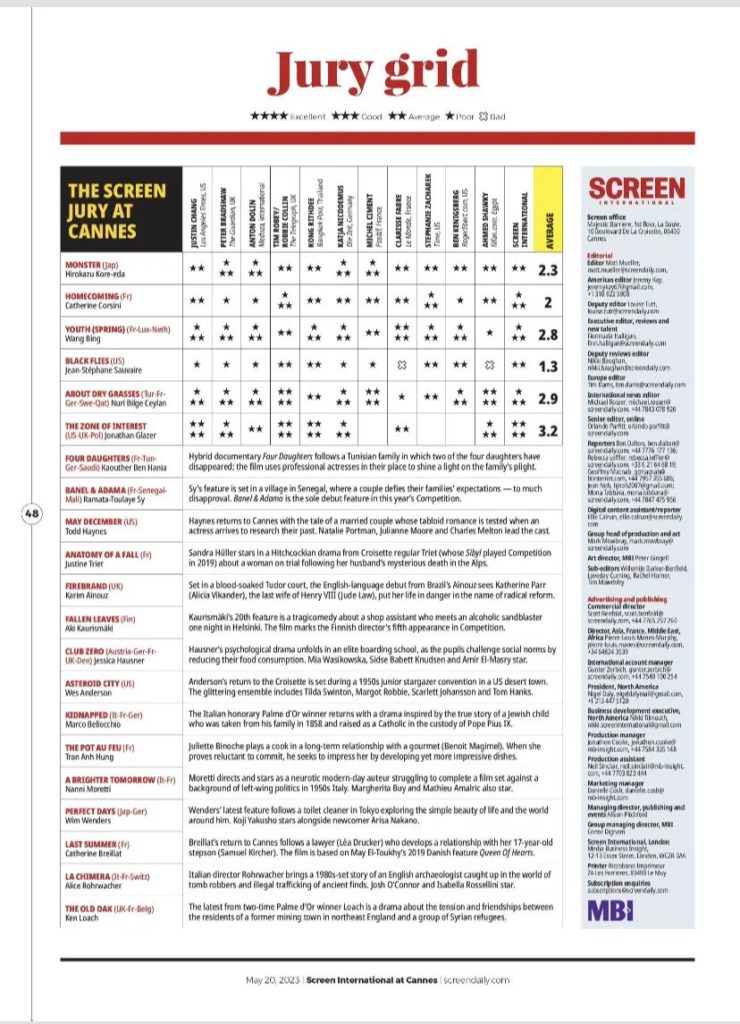

戛纳场刊评分

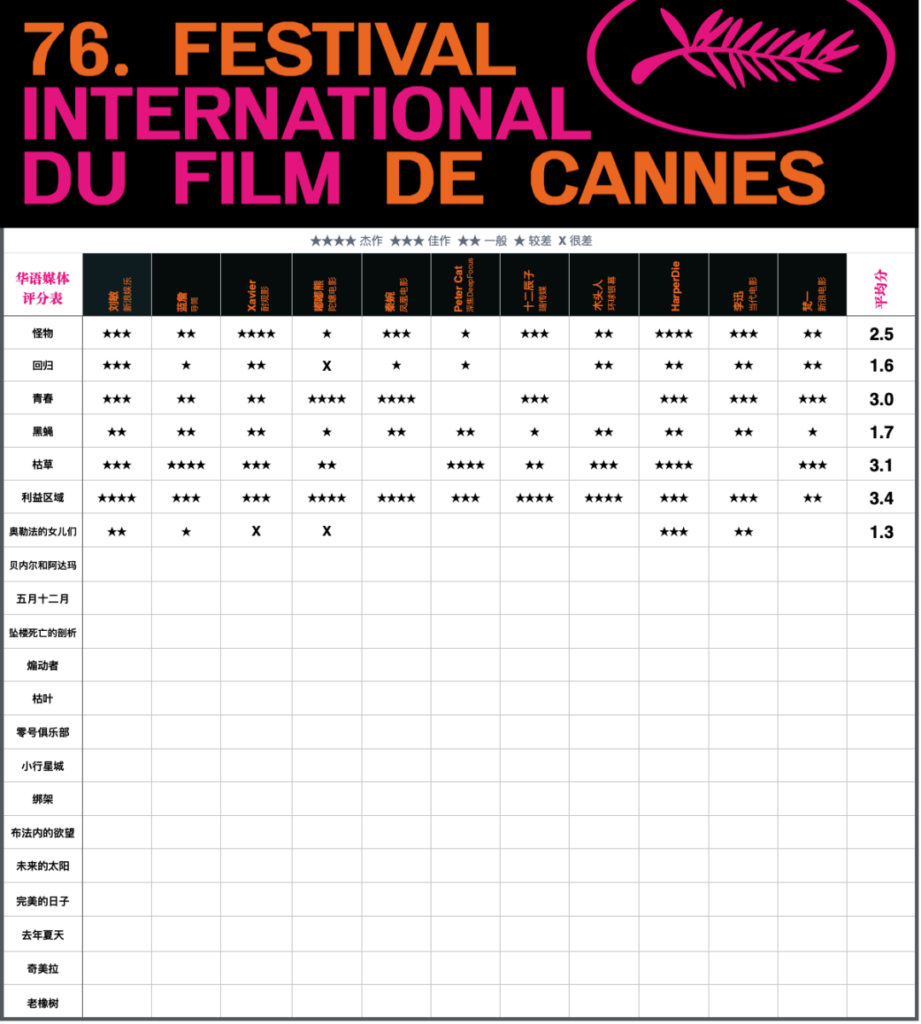

华语场刊评分