当第78届戛纳电影节主竞赛片单揭晓时,西班牙导演卡拉·西蒙(Carla Simón)携新作《朝圣(Romería)》(2025)第三次叩击世界顶级电影节的大门,这距离她以《阿尔卡拉斯(Alcarras)》(2022)摘得柏林金熊奖仅三年之隔。《朝圣》,这部被定义为”巴塞罗那拉米纳(La Mina)社区的新现实主义弗拉明戈音乐剧”的作品,延续了她将私人记忆熔铸为集体叙事的创作脉络——从《九三年夏天(Estiu 1993)》(2017)中加泰罗尼亚乡村的童年创伤,到《阿尔卡拉斯》中在桃树下成长、繁衍又捍卫土地的家族,西班牙的土地与社群始终是她镜头下流淌的血脉。

卡拉·西蒙曾坦言,视觉影像的诗意之处深根于土地之中,《朝圣》亦如此。影片讲述被收养的女孩玛丽娜为获取公民身份文件,重返大西洋沿岸的父系家族,却无意中被牵引入弗拉明戈艺术的魅力之中。这种将私人经验(其母对弗拉明戈的痴迷)转化为文化人类学观察的叙事策略,恰是西蒙作者性的核心——她总能让个体命运在非专业演员的即兴震颤中,焕发出整个族群的成长力量。

出生于巴塞罗那,西蒙的少年时代在加泰罗尼亚的 Les Planes d’Hostoles 村庄度过,六岁时,她的父母死于艾滋病,这也让《九三年夏天》成为自传性质的作者导演书写。西蒙毕业于巴塞罗那自治大学的电影科学专业,也在之后的一年间前往伦敦电影学院,期间她执导的2012年短片《阳性出生(Born Positive)》将镜头对准艾滋病二代儿童,手持摄影如同未愈的伤疤;次年《口红(Lipstick)》则以孩童视角重构死亡的哲思。从学生时代开始,西蒙就有选用儿童演员的偏好;她借对西方“纯真”儿童概念的解构,以精准的调度捕捉”创伤童年”母题,最终在其长片处女作中绽放为带着痛感的诗意。

1

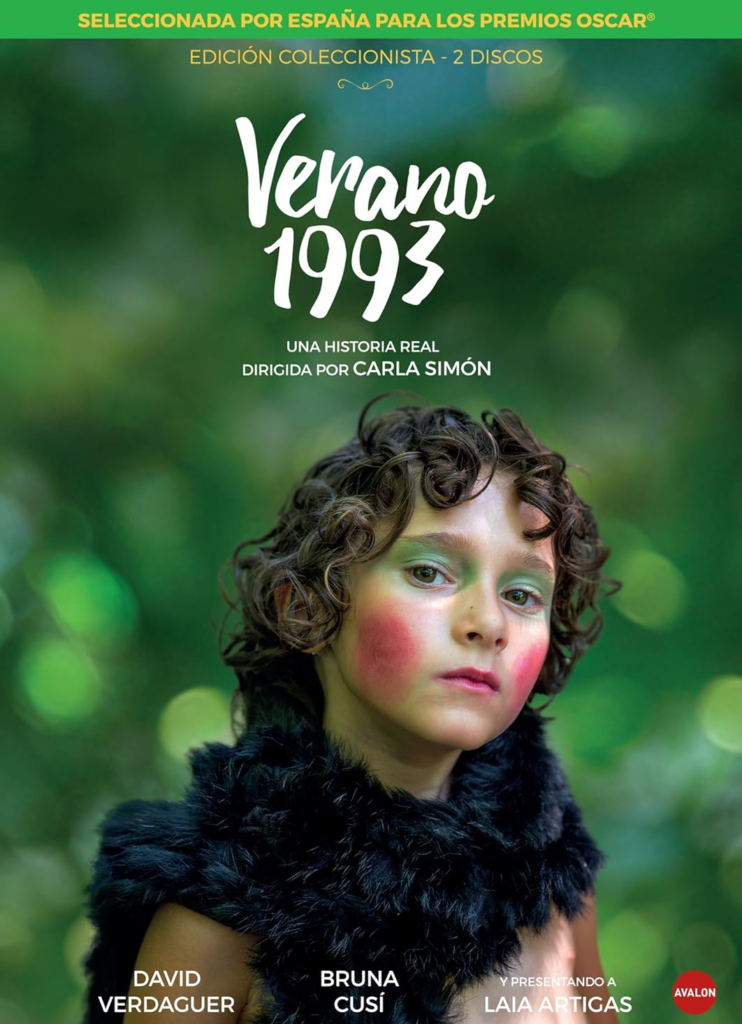

《93年夏天》:侧向生长的儿童与哀悼的仪式

美国学者 Kathryn Bond Stockton曾提出过一个关于电影中儿童成长的概念,即“grow sideways”(侧向生长),以对抗传统发展心理学中将儿童视为尚未完成的“未来成年人”的线性成长观。电影中的儿童,总会通过幻想、感官的延伸,非规范的欲望表达,偏离预期的成长目标,以拒绝成长范式的姿态游离于社会框架的边缘。

《93年夏天》中,在母亲因艾滋病去世后来到加泰罗尼亚的叔叔家庭中的弗里达,便是一位拒绝成长的儿童。她的世界被重组,却没有任何人清晰地告诉她“该如何适应”。她在森林中穿行、在泥土中奔跑,脸上抹着滑稽的彩妆,神色中却呈现出沉静的超然。导演为这一角色挑选了莱娅·阿蒂加斯,一位眼神中既有柔弱也有不可名状坚硬感的女孩——在莱娅最终亮相之前,有近千名儿童参加了试镜,但西蒙觉得这位童星眼神中那种残酷而暧昧的张力令人着迷:“莱娅身上有你对‘好女孩’的期待,但你根本猜不到她心里到底在想什么。”

正是这种“暧昧性”赋予了弗里达角色以深度:她既不是传统叙事中的“天使”或“问题儿童”,也并非纯粹的受害者。她游移于边界之间,用小小的身体承载着难以言说的情绪张力。

这种“模糊的儿童性”在她与年幼表妹安娜的互动中愈加明显。她向安娜展示自己的洋娃娃和衣物,却禁止她触碰;她组织游戏、安排角色,用涂鸦和彩裙模仿大人的举止,纪念自己的母亲,也试图借此召唤失落的爱。这些游戏既带有仪式感,又潜藏着控制与排斥的情绪。导演西蒙将这一变装场景称为“对童年与传统的俏皮致敬”,同时也透露:这是她通过家庭旧照片回忆中所重现的行为,是一种“让母亲回归”的方式。这一过程将哀悼内化为游戏,使孩子的身体成为母亲存在的临时容器。就像《饲养乌鸦》中,亡母的影像反复出现在安娜漆黑的瞳孔之中,死亡并未终结亲密关系,反而在幻想中获得另一种形式的延续。

西语电影中“双儿童角色”的同时呈现并不鲜见,这甚至可以说是某种儿童电影的叙事原型,儿童之间的关系构成了一种微缩的社会缩影,也成为观众感知制度与创伤的入口。《蜂巢幽灵》中安娜和伊莎贝尔天真的想象,成为西班牙弗朗哥高压政权下心灵的逃逸方式;《圣女》中悬浮在游泳池上的两个女孩的结尾序列,展示了青春期爱欲之死和神性的汇融;《潘神的迷宫》、《饲养乌鸦》中,用想象、游戏带领自己和其他孩子逃逸战争幽灵的孩子们,有着天真却又敏锐的眼睛。卡拉西蒙曾表示过她深受卢奎西亚·马特尔(Lucrecia Martel)、维克多·埃利斯(Victor Erice)等导演的影响;在他们的影像中童年不仅是叙事对象,更是影像本身的反思者。卡拉·西蒙的镜头总是低矮、亲密、略带迟疑,既是对儿童视角的贴近,也是对电影本体的自我凝视。

影片的叙事节奏平缓,色彩饱和而温柔,仿佛一个被阳光过滤过的回忆之夏,但在这看似轻盈的表象之下,西蒙却未回避对死亡的影像书写——弗里达的“游戏”,其实是她将外部的沉默与禁忌内化之后的反抗形式。大人对艾滋病避而不谈,对生母的死语焉不详,整个家庭沉浸在无声的压抑之中,而弗里达则试图以自己的方式,重新召唤“母亲”的存在。她既在扮演成人,也在模仿死亡的影子。

影片用几个具有象征性的场景表露了孩子对死亡的直面。西蒙在电影中融入了许多“血”的元素:在街道上,弗里达站在墙根,注视着屠夫杀羊。鲜血淋漓地滴落到桶中,羊睁大了双眼,无力地面对死亡。然而,弗里达对此报以沉默;弗里达多次拜访圣母玛利亚雕像,献上一包香烟和一条裙子,怀着一颗童心,请求圣母在母亲来访时将这些礼物转交给她。然而,当她意识到这些供奉始终无人回应,圣像周围也开始被野藤缠绕,她终于明白:母亲已经永远离去。这种感悟并不以泪水或崩溃表达出来,而是以沉默、凝视和身体的暂停呈现。她无声地承受着一切,身体却仍在跳舞、玩耍、欢笑。

正如西蒙所说:“在这个年纪经历死亡是自然的。重要的是让孩子明白,即便死亡发生了,他们依然可以欢笑,依然可以过一个完整的夏天。”她拒绝将弗里达置于成长的范式中,也不将她包装为“受创的天使”。相反,她用观察性的镜头书写了一种不确定的、侧向而生的童年状态。这种状态不被评判,不被矫饰,却更真实、更自由,也更深刻。

西蒙的电影中始终潜藏着一种“天真的黑暗性”——并非以成人视角臆想出的邪恶,而是一种尚未社会化的情感原初形态。在那个仿佛平静如水的乡村夏天,弗里达却悄悄引导安娜走入树林深处。当婶婶玛尔加焦急寻找时,她保持沉默。或许,她曾幻想安娜就此消失,自己便能重新成为被唯一凝视的孩子。在这个瞬间,我们得以窥见一种未被命名的嫉妒与渴望——弗里达对爱有着本能的占有欲,她尚未学会如何在失去中与他人共享情感。

然而,西蒙的镜头也捕捉到弗里达的悔意和挣扎。她并非恶意使然,而是情绪尚未被教化的灵魂,在试探亲情的边界。真正的转折发生在她决定逃离家庭的夜晚。那场夜晚,安娜在厨房走近,两个孩子在昏黄灯光下的对话简短却击中人心:“我要离开了,没有人爱我。”——“我爱你。”安娜的回应干净得几乎令人心碎,它无需解释,超越道德,是童年世界里最直接也最具修复力的情感表达。弗里达听到这句话的瞬间,就将自己最珍视的洋娃娃递给了安娜——那个她曾严禁安娜触碰的娃娃,如今成了爱的见证。

在这个细节里,西蒙赋予娃娃以象征性的重量。孩子们的爱是混沌的,易碎的,却也真诚得惊人:它可以短暂地被妒意染污,也可以在一句“我爱你”中重归澄明。西蒙用无声的镜头、克制的调度让观众看到:所谓成长,和一蹴而就的道德启蒙无关,是一次次爱的试错,一次次被接纳后的重新选择。

在夏日的灿烂光影中,这两个孩子继续奔跑、游戏,仿佛什么也未曾发生。他们不需要被“修复”成合格的大人,可以侧向生长,可以被允许模糊地存在。

2

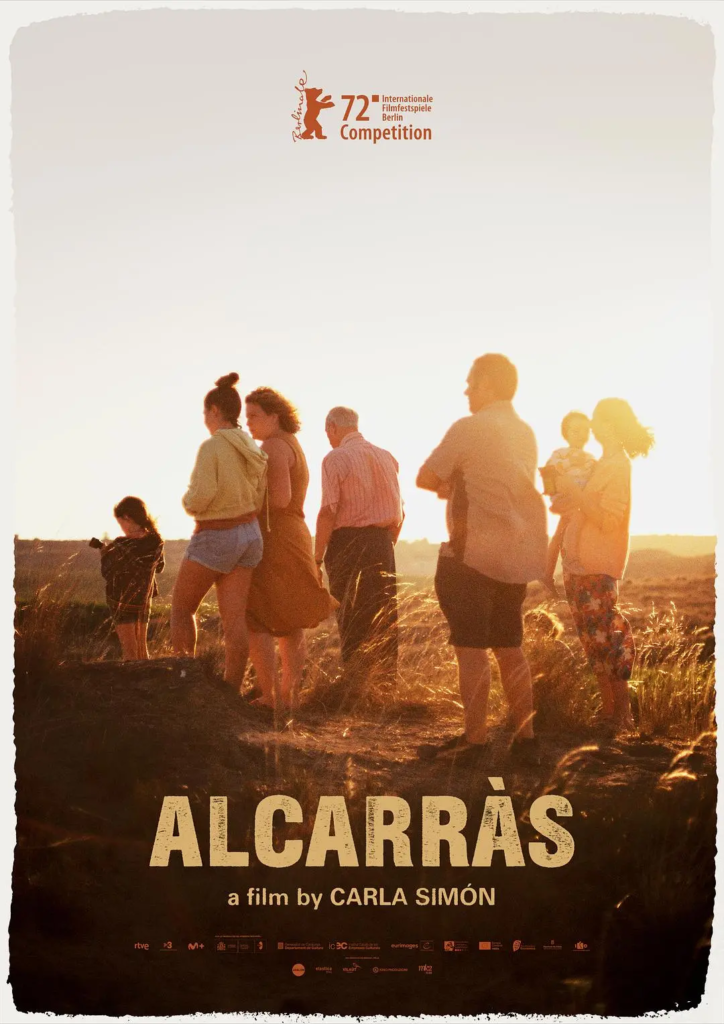

《阿尔卡拉斯》:田园深处的扎根与离散

相比于《93年夏天》,荣获金熊奖的作品《阿尔卡拉斯》的叙事则更宏阔、更具野心。她不再聚焦于一个失怙女孩的内心世界,而是转向了一整个桃农家族——一段即将消失的土地记忆,一场关于农耕文明与资本入侵之间的无声抗争。这部影片以祖父罗赫里奥(Josep Abad饰)为核心,展开一幅涵盖三代人的横向家庭肖像:青春躁动的罗杰(Albert Bosch 饰)、渴望自由的玛丽奥娜(Xènia Roset 饰)、天真活泼的艾瑞丝(Ainet Jounou 饰),共同组成了一个渐次消散、却依然顽强存在的生命共同体。它令人想起福克纳笔下的南方家族,带着土地气息的慢节奏、沉默代谢与深刻情感的潜流。

尽管演员阵容庞大,跨越了多代人,但西蒙巧妙地将焦点从一个人转移到另一个人,在这部包含六个主要角色的群戏中,每个人竟都在时间与土地中获得了大致平等的书写权。这种流动的叙述策略让影片有一种诗意而纪实的质地。在西蒙娴熟的技法中,摄影机往往停留在人物的视线高度:孩童眼中的田野被突兀而冰冷的起重机撕裂,祖父的凝视中充满了对喧闹后辈的无奈,而父母们则在金融与农业的夹缝中挣扎着维持生活。西蒙用这些交错的视角将家庭矛盾、土地变迁与代际摩擦编织成了一张细密却不煽情的情感之网。但他们关心的议题彼此交融:雄心勃勃的Pinyol家族的后辈拒绝承认祖父辈的君子协定,要将这个家族驱逐出桃园;所有桃树都将被砍掉,换上太阳能电池板。弥漫全片的,是一种无家、无依的意识。

与许多讲述乡村生活的电影不同,《阿尔卡拉斯》并未将叙事节奏交付于季节的更替与收成的轮回。相反,它是一部缺乏“节奏感”的电影——在农田即将被征用、桃树将被砍伐的阴影下,唯一持续的是焦虑:兔子的肆虐、收成的变数、超市买家的压价与不确定的合同。这些看似琐碎的日常劳动——采摘、搬运、修剪、狩猎,在无根感的背景中愈发显得忙碌而无望,却也正因如此,西蒙的自然主义镜头语言才更显沉静与坚定。她没有浪漫化田园生活,而是以极具克制的方式呈现出一种即将流失却仍充满生命力的农业现实。

我们可以从多个角度进入这部影片,不仅有科技发展与农耕文明的交响,还有代际成长的复杂议题。年轻一代中,十几岁的罗杰自豪于自己的劳作成果,却始终无法得到父亲的肯定——父亲更相信学校才是他的未来;妹妹玛丽奥娜则醉心于现代舞,以此作为反抗父权制家长作风的方式。罗杰里奥爷爷则试图唤起家人对土地的荣誉感。他多次讲起Pinyol家族祖先的故事,试图唤起他们之间牢不可破的纽带,但如今世界的叛离让他陷入沉默的绝望。他转而以一种身体记忆的方式带领孙子孙女们唤起对土地的敬畏和热爱。最动人的序列之一,莫过于祖孙采摘无花果的片段。在加泰罗尼亚日光倾泻的午后,祖父在田野中传授果实的甄别方法,玛丽奥娜站上梯子,手掌托住果实,宛如接受一个即将凋敝文明的最后馈赠。摄影师丹妮拉·卡西亚让风景变成了绿色和橙色交融的海洋,然而偶尔出现的闪闪发光的白色太阳能电池板卡车,又提示人们无处不在的阴翳。

在《阿尔卡拉斯》中,这些代代相传的传承意义是卡拉西蒙最关切之处。这不仅在于世代相传的采摘文明,还有一种在逆境到来时依旧狂欢的能力,是最本质的西班牙电影精神的一部分。西蒙通过庄严的罗赫里奥节庆作为结束,孩子们的即兴表演、老人念诵童话、玛丽奥娜在夜幕下的绚烂舞蹈,编织成一段哀而不伤的送别仪式。值得注意的是,《93年夏天》也曾出现欢乐与哀愁交织的场景中,西蒙在作品中不断延续了她对对“狂欢”的独特理解:当个体深陷困境,身体却依然选择一场淋漓的狂舞,语言之外依然有感知和连接的可能。相信在即将现身的《朝圣》中,舞蹈与狂欢的精神依旧能成为荧幕上最触动人心的部分。

《阿尔卡拉斯》并不将家庭解体视为悲剧终章,也不以理想化的反抗戏码制造高潮。情感最宣泄之处,也不过是让罗杰里奥把他最珍视的桃子,倾倒在超市办公室外:这堆巨大、湿漉漉的桃子,将悲伤和愤怒呈现,却又轻盈得动人。西蒙像是在时光中温柔地记录一个家族如何在失根的同时试图生根,一代人如何告别土地,而下一代或许正用自己的方式在别处扎根。西蒙依然坚持着她那种“不确定的模糊性”,仿佛她并不想在影像中定义“失去”或“对抗”的意义,而是执意捕捉那些情感流动的瞬间——在那里,土地、家族与记忆并未彻底消亡,只是以另一种方式继续生长。

这种对二元对立的轻盈拒斥感,不仅体现在西蒙镜头中的模糊与流动,也深植于她始终如一的创作方法之中——那就是对非专业演员的坚定选择。在多次访谈中,西蒙坦言她极少让演员反复排练剧本,甚至只让他们通读一次故事梗概。她关注的从来不是表演的“准确性”,而是人与人之间真实的熟悉感与情绪的生成力。她让演员们在拍摄前共同生活、培养亲密,让彼此的身体语言自然而然地在镜头前交织。她在乎的不是每一句台词是否精准,而是每一个场景是否携带“能量”与“情绪的真诚”。正因如此,她的电影总带着一种无法刻意模仿的自然流动感:人物不再是剧本中的“角色”,而成为在时间中生长的生命本身。他们就像西班牙田野间自由生长的枝芽,在风与光之间,被影像细腻地留存。

结语

在2022年《阿尔卡拉斯》荣获金熊奖后的访谈中,西蒙用一个贴近自身经验的比喻谈及她对电影的态度:“我认为电影是一种手工活,团队规模不大,人们愿意尝试新事物,在整个过程中都有发言权。就像我亲眼目睹我的家人耕种土地,远离那些榨干土地、却不在乎土地最终是否荒芜的大公司一样。”

西蒙的电影,需要时间、信任、肌肤相亲的触感,而非流水线体系所倡导的的控制与掠夺。如今,带着这份朴素而执着的创作信念,西蒙也将带着新作《朝圣》(Romeria)亮相戛纳主竞赛单元。“手工电影”的犁铧再一次深入时间的土壤,翻出新的根茎与节奏。