*本文内含剧透,请谨慎阅读。

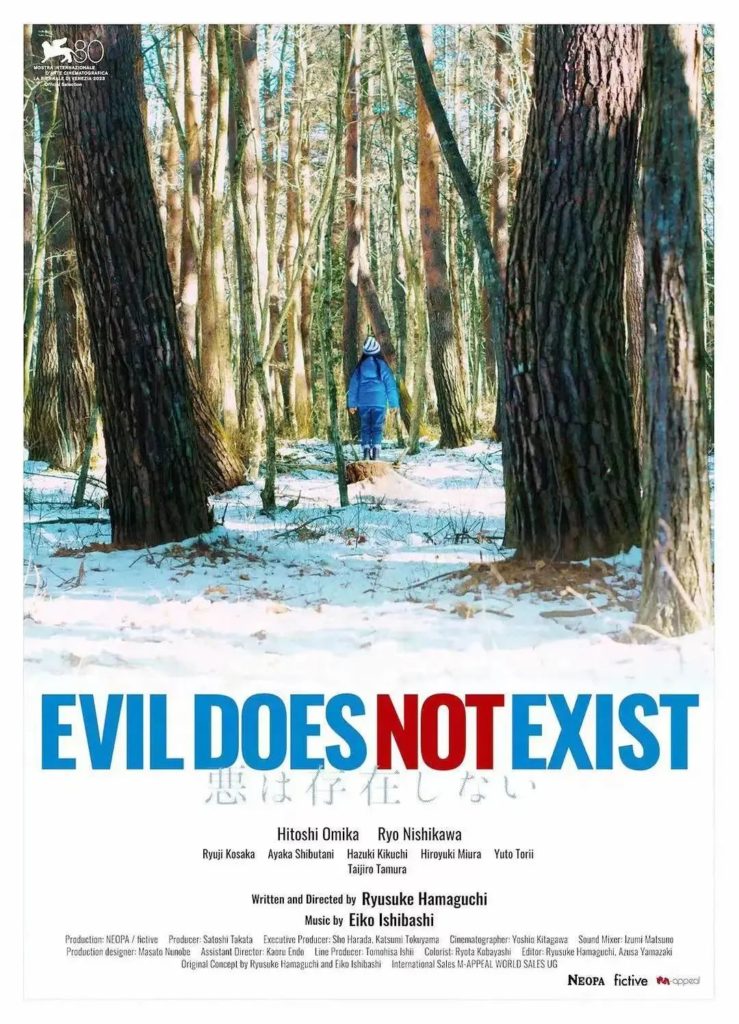

日本导演滨口龙介的新作《邪恶不存在》 (Evil Does Not Exist)在第80届威尼斯电影节上荣获银狮评审团大奖。而滨口龙介也凭借该片成为了又一横扫欧洲三大影节的导演。

《邪恶不存在》的叙事节奏缓慢,台词对白偏少,和台词量惊人且故事时间跨度很大的电影如《音乐大师 Maestro》以及《Woman Of…》形成鲜明对比,而在此次被过多黑白电影包裹得略显沉重的威尼斯影节上,《邪恶不存在》成为了一抹少见的明色,不仅因为外部风格上的清亮缓慢,更是在于这部电影展现出的由于取消了极端而又单一的角度(即否认邪恶)之后而坠入的一种虚无感,恰好和结局鲜明的众影片形成反差,从而给观众带来一种电影的全新可能和新鲜感受。

不妨先了解这部日式克制而内敛的影片的内容: 憨厚老实的男主Takumi和女儿Hana相依为命,住在东京郊外的山村里。Takumi做的工作类似于日本常有的“万事屋”的工作,他没有固定职业,但深受村里人们信赖,故常常委托他解决人们日常生活中琐碎的问题。东京的一家公司想要到村庄里进行奢华露营酒店的开发项目,一男一女两位职员奉命而来,为村民讲解项目,却因为选址上带来的环境问题(酒店修建的化粪池会影响到山村的水源水质,而村民大都取山泉水饮用)以及野外露营的人员安全问题(营地修建在鹿群的迁徙路线上,人员会遭受攻击;野外用火)而遭到村民反对。

由于Takumi熟知野外的一切,村长建议职员多向Takumi请教,而Takumi说了一些有关自然和平衡的事情。职员无果而归,老板自然不满,遂决定请“游手好闲“的Takumi担任安全巡视员与顾问。

两位职员从城市再度驱车前往山村说服Takumi,在路途之中两人交谈,在这个插曲之中,男职员表达了他想离开城市到山区生活,而女职员也谈论到未来的家庭问题。在劝说Takumi再度无果后,男职员表达他想留在山区的意愿,恳请Takumi带领他们体验一些山区生活。

Takumi答应了,但在山区生活的体验之中,来自城市的两位职员表现得无比笨拙:不会最基本的劈柴、被猎枪的声音吓坏、被山林里的植物割伤……途中男职员问Takumi关于鹿会不会伤人的问题,答曰只有受过猎人枪伤但又存活下来的惊鹿才会伤人。最终因为女职员受伤,大家回到Takumi的小屋稍作休息。

而在Takumi带领两人体验的时候,他热爱野外的女儿Hana在山林和村里的工厂之间四处玩耍,最后却不知所踪。Takumi去寻找女儿,男职员主动要求陪同。而女职员留在Takumi家中,看到原本Takumi一家三口的照片却也有一些凝噎。而全村的人们也被发动起来寻找Hana。

影片的结尾神乎其神:Takumi和男职员为寻找Hana走到了一片开阔的草地上,彼时光线暗淡,如同刚刚入夜,抑或是黎明降至。Takumi似乎看到已经殒命的Hana,遂毫无缘故地勒住了男职员的喉咙,直到他失去力气。

在那将男职员勒到窒息的过程中,Takumi闪回到了Hana殒命前的时刻:她遇上了一只身上有枪伤的惊鹿。在男职员倒地之后,Takumi抱着女儿的尸体走进了迷雾。而男职员突然又从地上挣扎着爬起,也想要走进迷雾,却在趔趄几步之后再次倒地,倒在了迷雾之前,他身上的红色夹克格外醒目。

影片在光线昏暗的山林之景和急促的呼吸声中结束。 从影片内部来看,《邪恶不存在》中充满了许多让人难以在故事梗概中描述出来的细节,这些细节在结构上承担着形成一个“伏笔——点题”(例:提到惊鹿——死于惊鹿;水质问题——三人一起食用山泉水煮出的拉面;谈到家庭——望着家庭合照发呆)的闭环的责任。 同时,许多细节和意象还肩负着一些日本文化的缩影,而这种缩写放在影片的当代语境下,又成为了影片中最显而易见的冲突:“城市——自然”的冲突的论据(饮食文化:自来水——山泉水;枪支——猎鹿文化;“游手好闲”——万事屋)。在这些细节中,观众不仅感受到的是那种城市和山村的冲突,还能隐约看到一种现代性对于传统民俗的入侵和解构。

在细节及其形成的结构的累加之中,影片在最末尾处形成了一种荒谬的爆发,而这种荒诞则是滨口龙介的拿手好戏,在前作《驾驶我的车》中,由于剧本的原文文本来自村上春树,而村上又沿袭着卡夫卡式的荒诞,于是《邪恶不存在》末尾Takumi勒死毫无“罪过”的男职员的桥段也可以看作是其在文学剧本上一种一以贯之的编排。 而整部影片最有趣之处在于对观众的拷问:如何将影片内容和影片的标题对应起来?邪恶究竟寓于何处?在如此一部缓慢推进的电影之中,人们无法期待强烈鲜明的对峙倏然出现,便也无从辨认那种对峙中产生的强烈善恶观。诚然,从顺着影片节奏的一般理解来看,企业开发地产从而破坏了山村的生态环境,这是恶;在村民座谈会上情绪激动而产生对他人的攻击性,这是恶。丝毫不考虑生态影响,还不顾下属情绪勒令其干活的资本家,是恶。用步枪猎鹿,这也成为了恶。影片最终以一件伤害他人,甚至“致死”了的恶性事件来总结了这些随处可见的恶。

然而,在这些分明的恶意之中,邪恶缘何不存在呢?在一般理解之中,我们也只能从影片最后受伤的惊鹿使小女孩Hana殒命这件事情,从自然的角度出发,将这种伤害转化成一种自然公理,由于Takumi本就是一位和自然走的无比接近的人,观众很容易就把失去女儿的Takumi和受枪伤的鹿合为一种自然的一体两相,从而完成去恶化。

在这种人为的恶以及自然去恶化了的伤害之中,首先被消解掉的是一种人类的道德感。也就是说,在道德的标准下,人们才能有善恶之感。在影片之中,尽管我们随处可见一些对立的意象,如城市——山村,也能感受到恶,但善却从来没有被直观地提及。如果处于天平一端的恶被否定,那么另一端的善也必然缺席。

如此理解,电影就完成了一种如同波德莱尔般的对于对立开来的善恶观念的模糊与破除。然而影片的结尾是荒诞的,正如同观众在观影中所能够获得的道德虚无感一般。Takumi最后的行为——这种模棱两可的“恶行”(不道德,但又自然得如同一只受伤的鹿)所带给观众的那种无可定义的不适感,便是影片的成功之处。 《邪恶不存在》这部影片带给观众的正是这种移变的视差。齐泽克在《视差之见》中写道:“视差的标准定义是:客体显而易见的位移(在某个背景下,他的位置发生了变化);位移源于观察者位置的变化。观察者位置的改变提供了新的视线。当然,随之而来的哲学迂回曲折是,观测到的差异不仅是“主观”的,不能仅仅归诸下列事实:那个客体就在“那里”,主体借助不同的姿势或透过不同的视点审视它。与此相反,黑格尔会说,主体和客体得到了内在的“调停”。”

当我们作为观众,观看电影中发生的这个行为时,观众产生出的那种对“恶”的反思正是在视差之中,观众和这个行为间的调停。于是观影的乐趣再度显现出来,我们甚至都不能将影片中演员的行为称作为纯粹的“客体”,电影情节也是一种虚构,但电影作品本身是一种既有的现实,当我们因为影片而陷入观察和对现世的反思之中时,恰好又在完成一种“现实对主体的建构”。

因此,在视差之中,我们同样可以产生对电影开放结局的另一种理解,一种消解了恶的理解:Hana的失踪正是日本文化中最常出现的“神隐”,而最终Takumi抱着女儿走进了迷雾,被“勒死”的男职员起死回生,走了两步却没有踏入迷雾。这是否也可以理解成最终是Takumi带着Hana一同走向了死亡的迷雾,而银行职员并没有死亡,因为他没有走进迷雾。影片最后的喘息声,也许来自于存活下来了的职员。在消除了这种致人死亡而造成的道德罪孽之后,邪恶不存在。

—F I N—