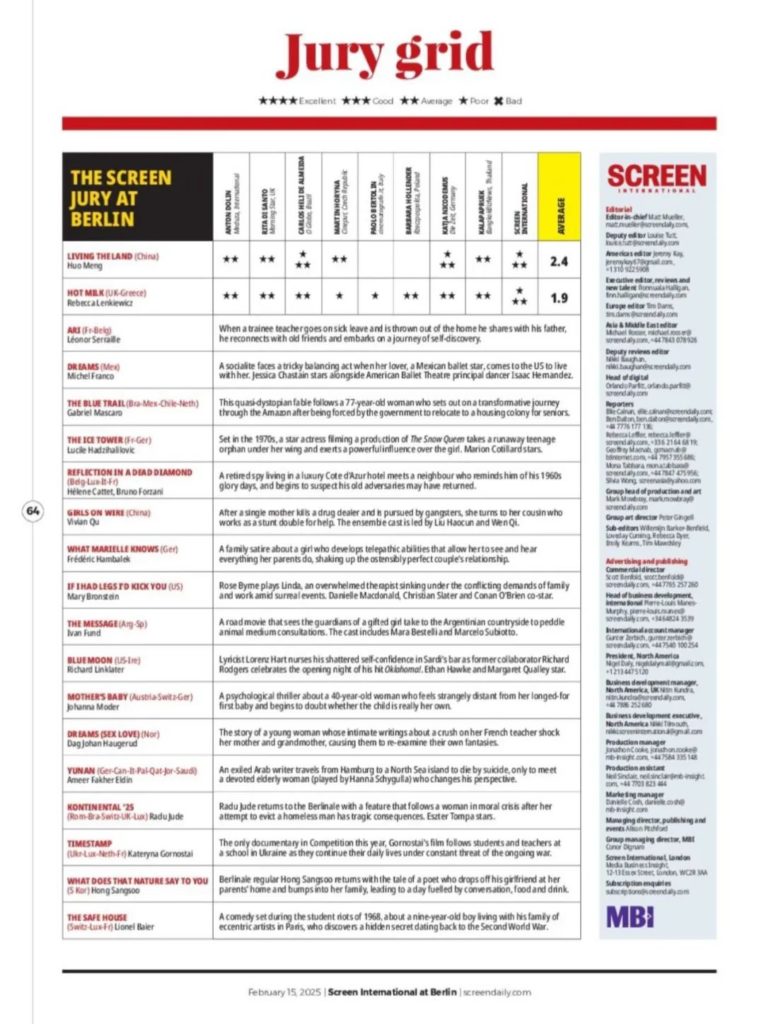

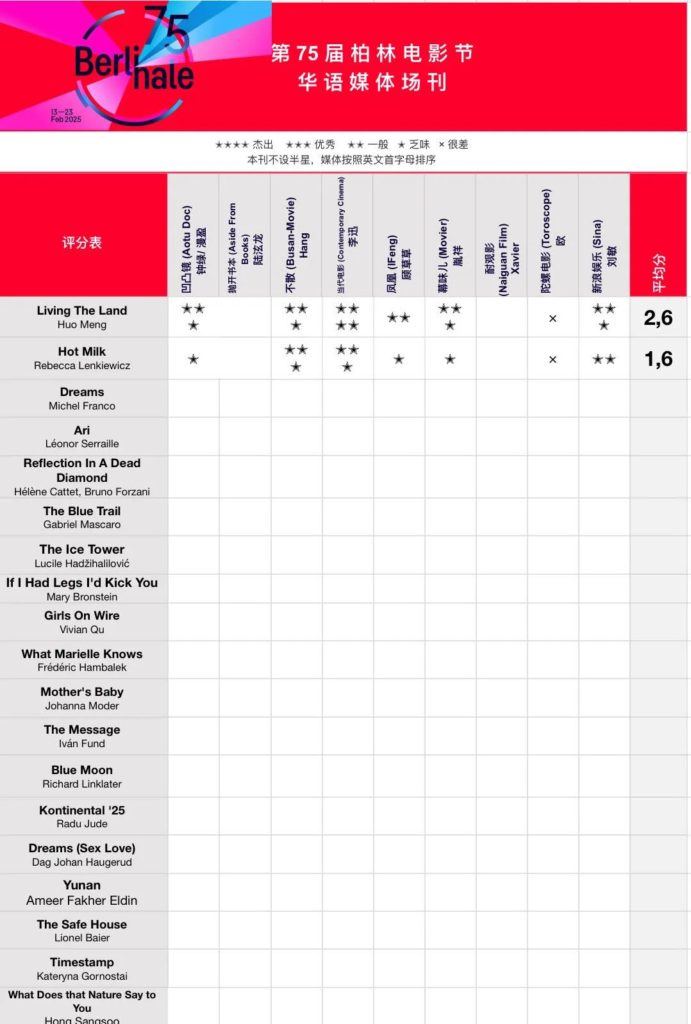

柏林首日主竞赛两部影片媒体评分已经揭晓,其中华语影片《生息之地》获得赞誉,无论是华语媒体还是国际媒体都给出不错的评价,给柏林主竞赛一个好的开端,让我们拭目以待后续的精彩主竞赛作品。

本文作者 Xinchen LI

你生在那里 其实你的一半就死在那里

——贾平凹

所以故乡也叫血地

大雪纷飞中,第75届柏林国际电影节拉开帷幕。由霍猛导演,姚晨监制,蒋浩担任总制片人,张凡任制片人,汪尚、张楚文等主演的《生息之地》是柏林首日的第一部主竞赛影片,也是本届主竞赛的第一部华语电影。

作为霍猛导演的第二部长片,《生息之地》延续了前作《过昭关》对于中国乡村的持续凝视,以独特的长镜头影像美学叩击着观众的心灵。导演再次以诗意的镜头捕捉逐渐远去的乡愁——从爷孙共骑三轮摩托穿越尘土飞扬的公路,到十岁徐闯眼中村庄四季轮转、生死离别的画卷,导演将个人记忆拓展为村庄里众生的低吟浅唱,对这片古老土地上的故事和人进行了更深更远的探寻……

生于河南周口的霍猛导演,童年便是在乡村度过。那里的泥土、麦田、乡音构筑了他生命中最初的诗行,也铸就了中国人勤劳、善良、坚韧与乐观的本质。霍猛的作品总是聚焦于“乡村与现代性”的交汇处,他用纪录片般的真实,捕捉生活中那些微小而璀璨的瞬间;通过个体的日常叙事揭示时代变迁下的文化断裂与精神困境。非职业演员的自然演绎、晨昏中柔和的自然光线,都为影像画面注入了流动的生命力。霍猛导演的作品兼具诗意与批判性,是“中原大地上的影像诗人”。

演员姚晨作为监制参与到了《生息之地》电影制作当中。《生息之地》在金鸡创投大会上便以其细腻、深邃的“人与土地的质朴情感”打动了当时担任评委的她。她积极为影片引入优质资源,让这部作品得以在国际舞台上闪耀。自《脐带》《送我上青云》以来,姚晨对女性视角的敏锐捕捉,使得影片中那些乡村女性形象更加鲜活、生动,她们既是这片土地温柔的守望者,也是时代洪流中的坚韧抗争者。

影片的总制片人、六届金鸡创投大会评审蒋浩也在接触项目之初就被剧本独特的文学魅力所折服。蒋浩表示:“片中鲜活呈现的乡村生活图景和对大量非专业演员表演的把控,都证明了霍猛不仅是一个好编剧,也同样具有将文学想象精准转化为富有感染力的电影语言的能力,这也是我们坚定支持这个项目的最大原因。霍猛的叙事充满细腻的情感张力,又能反映更广阔的时代背景,非常难得,相信这个故事能引发观众对社会变迁的深刻思考。”

社会的变迁、时代的发展,乡村逐渐隐没于城市的喧嚣中,年轻人奔向繁华,村庄里的生活被“城市化”的浪潮悄然改变……而那些留守在村落中的老人、妇女与孩童,他们的故事又由谁来诉说?霍猛导演的影片聚焦于河南的村庄和这片土地上的普通人,用带有魔幻现实色彩的的镜头语言在纪实的底色中注入诗意。河南方言的对白是这片土地上流动的文化根基,为影片增添了更原始的乡村肌理,在时间和空间的维度上勾勒出村庄上人们的血肉。

《生息之地》的故事从一个十岁少年徐闯的视角展开,因父母工作原因,徐闯一直寄居在乡下姥姥家,他和堂舅李饱的儿子赖蛋是一对好朋友。1991年,徐闯经历了家族中的生老病死、婚丧嫁娶,在岁月静流之中感受着亲人之间隐忍又浓烈的情感。那一年的乡村也在悄然改变……不同于前作《过昭关》的空间叙事,《生息之地》的电影内部时间跨越了一年四季春夏秋冬。在导演看来,时间提供了一个场域,在这个场域里,我们可以感受到几千年来中国人的生活方式和浓烈的情感连结,同时也看到了一个时代的悄然变化。

故事发生在1991年的中国,改革开放的浪潮从沿海慢慢地延伸到内陆。河南的一个村庄里,少年的父母外出南下去了远方讨生计,他跟着小姨和姥姥、姥爷一家则留在村子里生活。生老病死,四季变化,故乡和家又是怎样的概念,少年最开始对于这些深奥的问题并没有答案。

春

三月是小麦生长的季节,麦田初绿,故事的开始却是一场葬礼。徐闯对于家中长辈的离世依旧懵懂,反而因为葬礼的缘故,父母返乡,可以短暂地和父母相聚。导演通过平移长镜头和群像嘈杂的画外音调度,似一幅画卷般,展现了乡村中的哭丧风俗。中国人依靠土地生活,最终又化作一抔土,永远和生养自己的土地作伴。导演将镜头对准土地和麦田,对准在田间劳作的农民,他将画面的三分之二都留给了土地和农作物,对于农民来说,面朝黄土,背对苍穹便是他们每日的生活。而他们过的日子是依靠农历的二十四节气。每一束光线穿过细嫩的麦穗,都映射出中国农民世代相传的坚韧和执着。

春天不仅带来生命的萌动,也让人沉浸在对逝去的缅怀中。少年徐闯不懂死亡的残酷,却在不经意间感受到了生命的脆弱与庄严。随着风轻轻拂过,麦浪荡漾,仿佛是一曲悼念的挽歌,将每个离散的灵魂轻轻唤回土地的怀抱。此刻,土地不仅是养育万物的摇篮,更像是一位无言的母亲,温柔而坚定地包容着生命的悲欢离合。

夏

到了放麦忙假的时候,便是小麦成熟的夏天。燥热的空气里充斥着蝉叫。当镜头掠过中原大地的麦田,那些在风中低伏的麦穗仿佛在诉说千年未变的生存寓言。在田间收割的农民有女人、有男人、有小孩、有老人,他们是独立的个体,也是依附于这个土地生存的存在,导演通过一场场群像戏,争吵冲突,让观众置身在这群人当中,也许听不见具体的话语,但偶尔的安静就像是屏住呼吸的瞬间,也是生活的艰难将要把人压垮的瞬间。可是时间总是推着人往前走,我们没有太多时间喘息,一件事接着一件事发生,家中迎来了新生命,好似一切在往好的方向发展,而小姨的婚事却在少年的内心埋下了不安的种子。

导演在影片中刻画了那个时代不同年龄的女性,她们是这座村庄的内核。在导演的记忆中,从小到大,姥姥的形象,姨妈的形象,很多亲人包括姐姐的形象,这些不同性格的、存在于生活当中的鲜活形象,让他得以在影片中塑造出一个个女性角色。她们在画面的前景里,有的正在劳作,有的手中抱着刚出生的孩子,有的双手已长满了皱纹……女性在这片生息之地上是如此的鲜活。

秋

土地是一刻不停歇的,秋天的土地属于棉花。现代化的农作机器代替了牲畜,暗示着时代的发展,可土地始终是农民生活的根本。空气充满了凉意,徐闯读着父亲的来信,他似乎是第一次感受到了离别的滋味。

冬

小姨在冬天出嫁,棉花终于收获,小姨的嫁妆便是家人亲手缝制的棉花被。冷冽空气中阳光映照着漂浮的棉花絮,徐闯看着小姨远嫁第一次流下了眼泪。出嫁的婚车一辆接着一辆遇到在田间的石油勘探车,这是传统文化与现代发展的碰撞。海德格尔的“诗意栖居”也粉碎在石油勘探的爆炸声中,像是外来的闯入者般打破了村庄彻底的宁静,人便成为了大地上的异乡者。春节的到来,预示着一年的结束,又一年的伊始。活着的人们在土地的坟墓旁呼唤着死去的亲人回家团聚,冷冽的空气混着阴冷的色调,暗示着故事的结束依旧是一场死亡。万籁俱寂的白雪之中,装着骨灰的糖罐跌落。一生没有姓名的太姥姥,骨灰落在了这片她生长的土地上,随着镜头越拉越远,我们看到的是自然的辽远和人类的渺小……

在霍猛导演的镜头下,中原大地的麦田既是生命孕育的摇篮,也是记忆归葬的坟场。将《生息之地》置于新乡土电影的谱系中观察,我们可以发现其独特的文化立场。影片中徐闯的“傻子哥哥”有着魔幻现实主义的设定,他好像独立于这个村庄存在,却又是这个村庄的一部分;他同样深爱着麦子,但旁人却读不懂他的内心世界;他的形象是村庄里每个个体的孤独暗喻,他们都被生活裹挟着前进,可内心的苦痛却只能自己消解。

霍猛导演用《生息之地》完成了一次对故乡土地的礼赞,对生死之题的叩问。从《过昭关》的个人化叙事,到《生息之地》将视角扩展至集体记忆,从“个体生命体验”转向“文明存续的宏大命题”。导演以其对乡土中国的深刻观察,构建了兼具纪实力量与诗性反思的作者电影体系。在数字洪流席卷一切的今天,电影或许就是当代人的”生息之地”,让我们得以在黑暗的影厅里,触摸那些正在消逝的文化基因。它让我们在看清生存困境的同时,依然保持着对精神原乡的深切眷恋。正如片名《生息之地》一般,它是村庄鲜活的写实,是对中国90年代生活细节的再现。我们随着少年徐闯的视角走过这片生息之地,通过缓缓的长镜头走过了这个村庄的春夏秋冬……

四季轮回中,生老病死、婚丧嫁娶不断重复,正如村庄永不停息的脉搏。透过少年的双眼,我们看见了这片生息之地上死亡与新生、记忆与希望。《生息之地》上有着一群人的故事,一座村庄的故事,也有着中国一个时代的故事。