德勒兹写给塞尔日・达内(Serge Daney)的信:您指出,电影影像… 它保存下维克多・斯约斯特洛姆(Victor Sjöström)或斯特劳布作品中的风 —— 不是那种具有社会功能的狂风,而是那种与摄影机嬉戏的风,它保存下或保留下一切可保存或可保留的东西。

——《致塞尔日・达内的信:乐观主义、悲观主义和旅行》

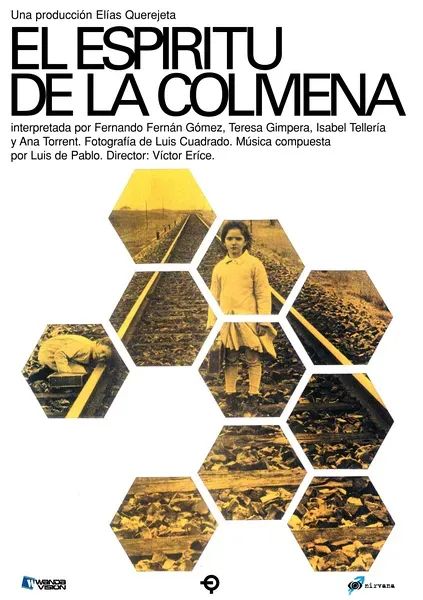

导演: 维克多・艾里斯

编剧: Ángel Fernández Santos / 维克多・艾里斯

主演: 费尔南多・费尔南・戈麦斯 / 特雷莎・希梅拉

类型: 剧情

制片国家 / 地区: 西班牙

语言: 西班牙语

片长: 99 分钟

要在影片短暂的时间里捕捉某种原初性的感受,通常是一种可怕的挑战,但《蜂巢幽灵》(1973)却对我们有一种特殊的诱惑力。导演维克多・艾里斯将时间作为隐喻的主体,回溯了自己的童年:在上世纪四十年代,西班牙进入弗朗哥独裁统治时期,在此后的近四十的时光里,独裁统治给西班牙带来了沉重的苦难,残酷蛮横的、近乎法西斯式的极权统治制度的推行,使这个素来以热情和奔放著称的国度蒙上了一层厚厚的雾霭。监视、迫害、囚禁、死亡,无时无刻不再压抑着在那里小心翼翼生活着的人们。

在影片上映的 1973 年,弗朗哥独裁统治已摇摇欲坠,尽管西班牙社会在弗朗哥去世后的 1975 年逐渐开放,但在影片的拍摄时期,政治和社会气氛仍然十分压抑。维克多巧妙地通过影片中的象征和隐喻,观众得以通过战后小村庄里的小女孩安娜的视角,窥见战争的创伤、家庭的疏离感以及她以幻想的方式来应对这种困境的过程。

“如果你是他的朋友,你可以随时呼唤他。闭上眼,呼唤他。我是安娜,我是安娜。”

在影片开头,一片漆黑的影院里,只能看到安娜和姐姐伊莎贝尔的小脸,安娜像是完全沉浸在面前的矩形幕布之中,放映着的是詹姆斯・惠尔 1931 年导演的影片《科学怪人》,银幕中的小女孩玛丽亚碰到了科学怪人弗兰肯斯坦,她对于他的出现并未感到惊恐,反而笑着递给他一些花:“你喜欢我的花吗?”“这是你的,这是我的。”“像条小船,看到它们漂浮的样子吗?” 他们愉快地作着抛洒花朵的玩耍。当弗兰肯斯坦模仿玛利亚的动作,拿起一朵花聚到鼻前闻嗅时,作为观众的安娜从椅子上直起背来,身子向前倾斜,眼睛睁大,微微张开嘴喃喃自语,随后又向后靠去,像是感受到银幕光影的征召一样。我们好像看到的是《科学怪人》这部影片和安娜的惊讶,但实际上我们看到的是镜头捕捉到的安娜的反应,也就是说,我们看到的是安娜在看的这个行动的纪录。

导演维克多・艾里斯将玛丽亚遇到科学怪人时作出的一系列反应成为 “不可复制的时刻”(顿悟时刻),借助双重银幕的幻觉,安娜的面孔自身成为顿悟的显现,这种顿悟也将引领安娜走向银幕之外的 “现实”。

通过安娜的眼睛能够观测到,这个名为霍越洛斯的小村子里发生的所有事情都像是被幽灵断断续续的注视,因由、去向了无踪迹,徒留一些零碎的记忆片段:父亲在照看他的蜂箱,重复诵读着关于玻璃蜂房的介绍、母亲则在家中给过去的情人写一封信、母亲凝望着战火中在火车上远去的情人、父亲手中滴滴答答的手表、突然跳下火车的沉默的士兵…… 士兵其后被人打死,尸体出现在放映《科学怪人》的公馆中,露出只套一只袜子的双脚。而在影片《科学怪人》中,弗兰肯斯坦被杀死后,同样也只露出一双只套一只袜子的脚,似乎在这种古怪的素材组织间存在着统一联系 —— 在这些孤立、寂静、失衡的片段里,只有安娜的凝视是确定的,也只有通过她的 “顿悟时刻”,我们才能肯认幽灵的存在,继而肯定影像自身的存在。

安娜相信自己所看到的,她凭依着视觉和听觉分辨和认知这个冷淡的世界,她分不清普通蘑菇和毒蘑菇,同样无法知悉现实和幻想,她对此唯一的认知是母亲告诉她幽灵和好女孩在一起是好幽灵,和坏女孩在一起就是坏幽灵,和分辨蘑菇是否有毒一样,似乎这个问题只有正负两极两个答案。因而当父亲 “杀死” 好的幽灵(对应着踩死毒蘑菇)的时候,安娜建立和丰富了对于父亲的想象,同时也陷入成为同谋者的内疚之中。因此当她在夜晚独自摸索世界的形状并在密林中发现毒蘑菇的时候,会感到恐惧、罪恶,甚至是死亡的召唤,维克多借助将安娜幻觉实体化的过程完成了空间的再生产,虚构的世界侵入现实 —— 弗兰肯斯坦的到来加剧了空间的不确定性,在科学怪人杀死玛利亚的河边,趁着鬼魅般的月色,安娜的幽灵具象为记忆中科学怪人的影子出现。

最先安娜召唤想象中的幽灵,是通过视觉与听觉的碰撞(来完成的),这是在姊妹俩趴在铁轨上听火车的时候开启的。伊莎贝尔告诉安娜在铁轨上听到的声音意味着什么,即便她仍然懵懵懂懂,但视与听的联系已悄然建立,她震撼于这种召唤,甚至险些为此送了命。但在之后我们就会发现安娜已然适应了这种联系,她学会了用听心跳声的方式来判别姐姐 “假死”,学会了把声音关在窗外以切断与幽灵的联系,最重要的是学会了如何召唤幽灵,具象化自己的幻想。可她的幻想世界是那么的脆弱,那么的简陋,安娜最终在母亲给情人的信中所说的在开阔草原上 “战争所留下的” 一堵残垣后被找到,这里不设任何防御,如此萧条,苍老得不像是一个孩子的想象。

这种阴暗萧瑟的氛围和弗朗哥政权时期如出一辙,影片中的人物很少相互交谈,他们看起来彼此闭锁,闷闷不乐,火车、放映车的到来正是小镇随处可见的无聊和封闭。父亲费南多整日蜷缩在蜂巢般的城堡中,光线被昏黄的六边形窗户层层过滤,又转而将镜头包裹进这份深黄,这是对古典油画色彩的摄影模仿。狭长的走廊被重重木门分割成等距的单间,视像空间被有效地切割成齐整的几何,镜头同样组织起 “蜂房” 的象征:当我们观察蜜蜂时同样会感受到的可怜的受限。

在这里,人物不仅仅被硕大的几何建筑所局限,同样被有意为之的镜框所切割,父亲和母亲在影片的前五分之四时间中从未出现在同一画框中。而安娜和伊莎贝尔在前半段几乎均匀地占据彼此的生活,也常常在同一画框中出现,但在聆听火车的一段后,姐妹俩在镜框中和行动中被同时分离。即便是在接近结尾处的聚餐段落中,维克多也是用内反打镜头创造出一家四口全无交集的效果。人们冷淡地彼此疏离、画地为牢,在精神上处于极致的压抑和痛苦状态,这促成了孩童世界幽灵的孕生。

相应的,在这混沌隐喻编织的幽灵诞生之地,维克多为我们提供了可供方向参照的路标 —— 匹配剪辑和隐喻蒙太奇。《科学怪人》放映前的黑幕和头戴黑色网罩的父亲被匹配剪辑联系在一起,暗示着家庭(全权)和政治的独裁统治;解剖课上的 “约瑟先生” 的眼睛和荒屋门洞之间存在着图形匹配;以及那条狭长的走廊喻示的空间内的秩序。而姐妹俩在烛火下做着的手影游戏与天使牵着孩童之手的挂画剪接在一起、发现安娜 “睁开眼睛” 后,蹂躏黑猫的伊莎贝尔与父亲书房那幅恐怖阴森的骷髅挂画剪接在一起、安娜绝望出逃时,毒蘑菇和母亲的信件被剪接在一起…… 通过一系列隐喻蒙太奇的拼贴,我们和安娜一起,在观看的过程中回归那种原初性的直面银幕的澎拜,重新体验在黑暗中开启感官,摸索世界的形状。

这使我们找回孩童的眼睛,发出询问:在电影的史前史时期,观众们看的是什么,他们在银幕上投寄和找寻的是什么?复制的现实、搬演的戏剧、偶然的细节?不管是什么,他们都存在于镜框的世界里。在维基・勒博看来,“电影将使用这一形象(儿童)来确保其对生活纪录的真实性、以及未加工的、甚至是杂乱无章的状态的吸引力。” 无论是巡行童话世界还是扎根现实生活,孩童的眼睛总是代表着我们对这个世界最初的清澈感受。

当安娜为解剖课上的模特安上眼睛的时刻,那同样也是电影的顿悟时刻,我们可以清楚地观测到电影与世界的相互渗透,那是在黑夜的理性尚未降临的时刻,我们用眼睛、耳朵、鼻子丈量一切。