本文作者 咕噜

“这世上没有什么能和人脸相提并论。这方寸之地值得我们永无厌倦地琢磨”。

电影或许是迄今为止与时空的关系最为亲密的一门艺术。被克拉考尔称为“物质现实的复原”的电影,作为一种视听媒介,它通过影像和声音重构时空,将消逝的物质和情感延续到当下,从而成为历史精神的不朽之身。正如瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中所言,电影的独特之处在于其通过技术手段打破了传统艺术中的“灵韵”,让历史得以以一种更加普及和直接的方式呈现于观众面前。电影所提供的时空、编织的情感,给予了观众进入历史的路径,让消逝的历史在当下具有了可体验性。

然而,有这样一部电影,它压缩了时间、抽离了空间,用各种俯、仰角度的近景和特写镜头,永无厌倦地琢磨着人脸这一方寸之地。不同人物、不同角度的面部切换被转化为一种重复的仪式,淋漓尽致地发挥出“超验”风格,从而成为“电影史上探索人类灵魂密度最大的一部影片”。这部影片,就是卡尔·西奥多·德莱叶的《圣女贞德蒙难记》。

01

1920年代可以说是电影艺术探索的第一个黄金时期。在一战的断壁残垣之上,欧洲大陆涌现出一系列引领电影语言革新的艺术运动。德国表现主义以其极具风格化的视觉设计和心理暗示探索电影叙事的表现力;法国印象派对于心理叙事和视觉节奏的强调深化了电影作为艺术的潜能;苏联蒙太奇学派则以剪辑为核心,开创了电影叙事和意识形态表达的新路径。然而,在商业上,欧洲电影却由于战争的严重打击而面临着衰退危机,人员流失、资金短缺、制片厂停工,电影产量大幅下降。战后缓慢的经济复苏进一步限制了欧洲电影工业的恢复。与之相对,大洋彼岸的好莱坞因地理远离战场而得以在全球范围迅速扩张,米高梅、派拉蒙、华纳兄弟等制片公司迅速崛起,他们带来了大制片厂制、明星制等高度整合的工业体系。这种体系不仅在技术、设备和人员调配上展现出强大的组织能力,确立了国际市场的竞争优势,更是随着经典好莱坞叙事模式的确立而凭借紧凑的情节、明确的因果逻辑和通俗易懂的情感表达,使其电影作品在全球范围内拥有广泛的吸引力。

为了对抗好莱坞商业片、扶植欧洲艺术电影,法国兴业电影公司决定不设预算资助阿贝尔·冈斯和卡尔·西奥多·德莱叶,让他们完全按照自己的想法来拍摄影片。拿到资助的德莱叶应邀来到法国,提出了三个感兴趣的人物:路易十六的王后玛丽·安托瓦内特、亨利二世的王后凯瑟琳·德·美第奇和圣女贞德。最终,他选中了圣女贞德,以应和当时法国文化界因贞德于1920年被追封为天主教圣女而兴起的研究热潮。基于贞德被俘后的18个月中接受29次审判并最终被判处火刑的文件资料,德莱叶决定完全避免传统电影叙事在时间和空间上的铺陈,而将“审判”变为“交锋”。正如影片片头字幕所言:“我们就能发现真正的贞德,不是穿戴盔甲的,而是一个纯朴和人性的年轻女性,她为她的国家而死。我们就是这令人惊奇的戏剧的目击者,一个年轻的虔诚的女性对抗一群正统的上帝学家和有权的法官们。”

02

德莱叶是如何让我们成为这起交锋的目击者的?

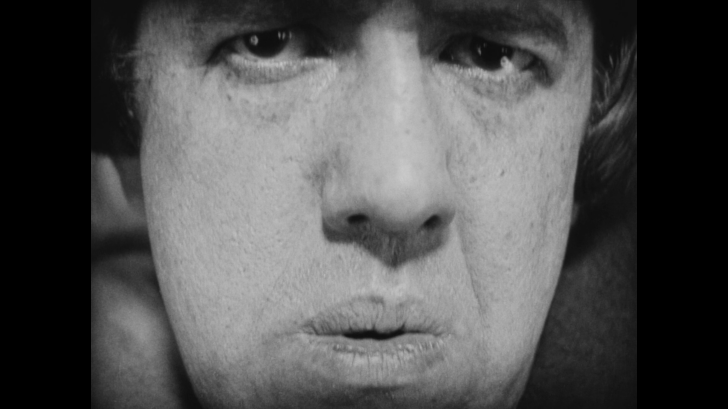

他近乎冷酷无情地将镜头紧贴演员的面部,持续捕捉其每一次唇角的颤抖、泪珠的滑落和每一丝表情的细微变化。大量近距离特写镜头消除了观众和角色之间的物理隔阂,让演员的各种情绪都通过面部细节而毫无损耗地直接传递给观众。这种直击灵魂的视觉冲击,是任何对白或外部情节所无法代替的。同时,德莱叶还大量运用纯粹的空白或简朴的墙面这种被称为“德莱叶的白”的极为简约的背景元素,在视觉上进一步压缩了空间,使人无法逃避对于人物面部的凝视,而令人物的心理张力愈发凸显。

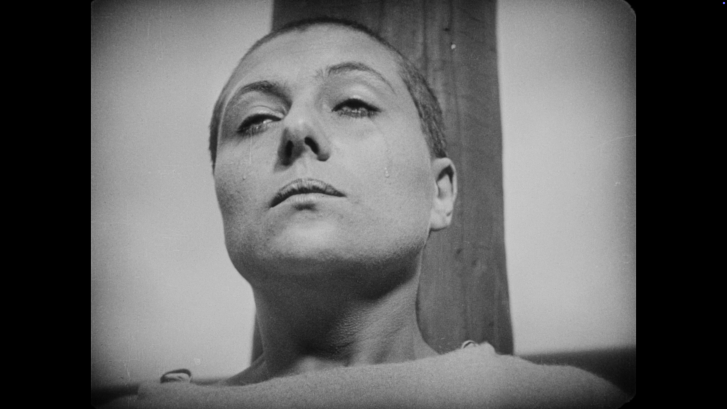

德莱叶还用不同的俯仰角度将不同立场的角色区分开:审判者往往以仰拍特写镜头呈现,这让他们以一种倾斜的角度充斥着整个画面;殉道者的镜头多为俯拍特写,被置于画面的边缘角落,以一种失衡的构图来表现出她所受到的压迫。

被压缩的空间、失衡的构图,带来的是情感的极致放大。因此,尽管德莱叶花费巨资搭建起一座大型八角形混凝土建筑以模拟审讯场,但最终成片中却没有任何定场镜头,大部分戏份中也很少有展现人物在空间中相对位置的双人镜头和让画面建立起空间感的广角、中景、近景镜头。德莱叶还通过角度这一视听语言的基础元素和快速剪辑,来打破画面的流畅性、模糊观众的空间认知。隐约露出的几处门框、窗框并不能帮助我们厘清贞德从法庭到监狱、再到刑场的空间过程,反而加深了困惑。在压缩空间以展现角色情感的同时,大量的特写镜头还阻断了时间的连续性,如在刑讯房的戏份中各类刑具的镜头与贞德特写的不断交替。

借助于这种手法,贞德的内心世界借着被观众凝视的面部而显现,这是一种将超验性渗透进直观性之中的、电影从默片时期所流传下来的独有的审美价值。

03

当然,具有如此力量的影像呈现并非德莱叶一人的功劳,主演玛丽亚·法奥康涅蒂的精彩演绎同样功不可没。尽管此前只是一位名不见经传的舞台剧演员,但法奥康涅蒂显然没有辜负德莱叶的信任。

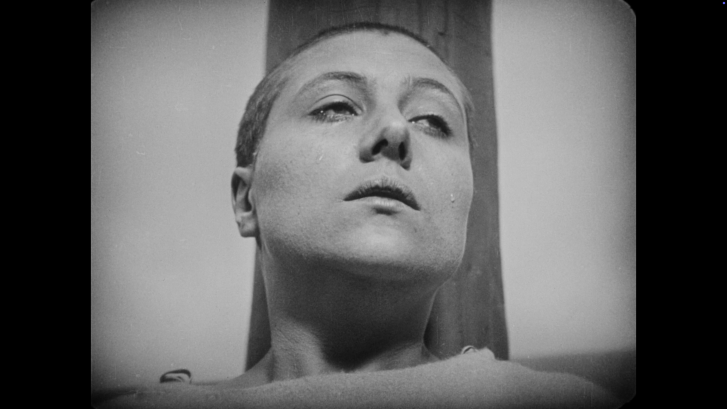

影片中,贞德所遭受的痛苦并不仅限于肉体折磨,还有灵魂深处的煎熬。法奥康涅蒂仅凭面部表情的细微变化,就表达出层次分明的情感转变:审判伊始,面对气势汹汹的法官和主教们,贞德的目光满是恐惧与无助,她既对自己的命运抱有疑虑,又依然对信仰保持着隐约的遵守;审判中期,伴随着内心在信仰与痛苦之间的抉择,贞德的面孔在坚定中隐含着一丝哀伤;审判的最后,当死亡确定降临,贞德的眼神透露出一种超脱尘世的宁静,在屈服命运的同时又有一种神圣的救赎之感。

从困惑、惊恐、焦虑、绝望,到哀伤、平静、坚强,再到混乱、漠然、虔诚,这是第一次有演员在电影中为观众呈现出如此之繁多的表情表演。所以美国影评家罗杰·伊伯特才会说:“如果你不认识法奥康涅蒂的脸,那你就不算了解默片的历史”。

04

所有的一切都围绕着一位殉道者的苦难与死亡。这苦难不仅局限于贞德自身,更可追溯至耶稣基督的受难历程。十字架和草冠这两件频繁出现的、与贞德紧密相连的、被贞德和观众反复凝视的物件,以一种明晰的象征物的方式,凸显了德莱叶所表达的核心主题,与特写镜头一起构筑起影片的叙事张力和情感深度。

与耶稣受难的荆棘冠相呼应,影片里的草冠被审判者们用作一种屈辱性的符号。他们用剑将其挑来挑去,以一种充满蔑视和亵渎意味的方式将它戴在贞德头上。通过这样的象征手段,审判者将贞德定义为“伪圣”,试图以此来摧毁她的信仰。但贞德始终以坚韧的姿态面对着这种羞辱,她的超然态度反而赋予了草冠另一层象征意义——圣洁的加冕。

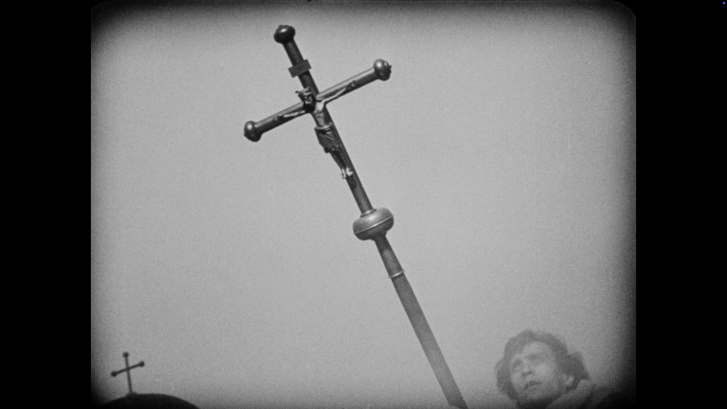

十字架则作为一种宗教象征在影片里贯穿始终,时而作为法庭的一部分隐匿于背景中,时而出现在人物的手中或视线里,承担着推动贞德精神救赎的重要功能。影片最后,贞德被施以火刑时,她的目光锁定在那位同情自己的牧师高举着的十字架上。这种视觉关系不仅传递了贞德在面临死亡时内心的宁静与坚定,也在形式上强调了她作为殉道者的圣洁与崇高。十字架在这一刻象征了她灵魂的升华以及对来世救赎的希望。

影片开头和结尾的字幕卡作为呼应而总结了贞德的一生,她和她的精神都成为了不朽。反叛传统的德莱叶,也让《圣女贞德蒙难记》成为历史精神的不朽之身,在观众对其面容的凝视中,它抵达了最终的完成。