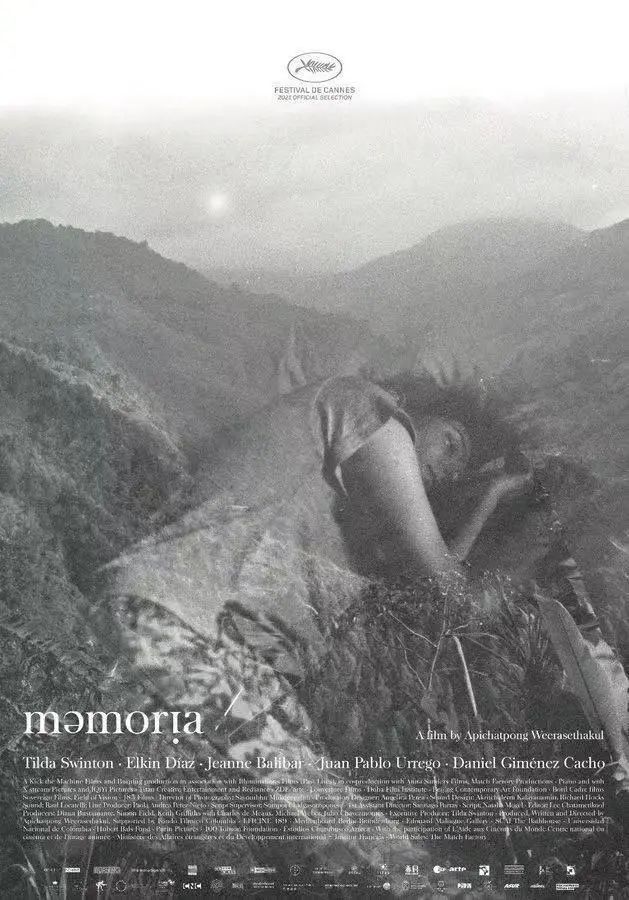

Memoria

导演: 阿彼察邦·韦拉斯哈古

编剧: 阿彼察邦·韦拉斯哈古

主演: 蒂尔达·斯文顿 / 让娜·巴利巴尔 / 丹尼尔·希梅内斯·卡乔 / Elkin Díaz / Juan Pablo Urrego

类型: 剧情

制片国家/地区: 哥伦比亚 / 泰国 / 法国 / 德国 / 墨西哥 / 卡塔尔 / 英国 / 中国大陆 / 瑞士

语言: 英语 / 西班牙语

上映日期: 2022-01(中国大陆) / 2021-07-15(戛纳电影节) / 2021-09-30(哥伦比亚)

片长: 136分钟

剧情简介

泰国导演阿彼察邦-韦拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)在哥伦比亚拍摄了令人眩晕的《Memoria》并获得74届戛纳电影节评审团奖。电影探究了埋藏在这片新土地上的东西:梦想、灵魂、一个痛苦的故事……提尔达-斯温顿(Tilda Swinton)在片中饰演一个住在哥伦比亚的外国女子,由于她总是产生幻觉,于是她试图找到产生幻觉的根源,这将她带到一个小镇里,一切秘密有待揭晓。

《电影手册》影评

自阿彼察邦-韦拉斯哈古的上一部电影《幻梦墓园》以来,已经过去六年了。我们经常在他此后做的几个装置艺术和展览看到其作品,包括在维勒班现代艺术学院展出到11月28日(Cahiers no.779)的《夜的周边》。如今,他的回归成为了上届戛纳电影节的最令人激动的时刻之一(他在戛纳与《阿赫德的膝盖》一起获得了评审团奖)。

这次的作品涉及到地域上的转变(从泰国到哥伦比亚)以及首次与专业演员及非泰裔演员的合作(包括蒂尔达-斯温顿,我们巧合地遇到了她)。而这不仅仅是一次转变,更是通过深入异域来重新展现往期作品中的那种魔力。

当阿彼察邦·韦拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)宣称《记忆》就像一首俳句一样简单时,我们不该对此质疑。 导演为他的电影提供了一种指导手册,即我们不应该试图抵制理解一切的欲望,哪怕这种欲望常常使我们感到沉重。

《记忆》展现了他电影的精华,浓缩了杰作《幸福》(2002)之后他每一部电影里最复杂、至少最丰富的结构。我们得以再次盘点自始至终让他着迷的所有主题——疾病、医院、森林、无所不在的植物和动物,灵魂,分裂,睡眠… 但最重要的是它们被联系在一起的方式,每一次的更新都会勾勒出一个人物的轨迹,并由此引导出观众的轨迹。

由蒂尔达-斯文顿(Tilda Swinton)饰演的主人公杰西卡-霍兰德(Jessica Holland)达到了脆弱和迷茫的顶端,时常发觉自己处于一种无能为力、难以理解周遭的状态,而角色和观众观感的关系也因此变得更加紧密。

首先,因为杰西卡是旅居哥伦比亚的欧洲人,导演通过她来标记自己在地理和文化上的流离失所。她来到波哥大看望她生病的姐姐(Agnes Brekke饰)。我们了解到,她的丈夫最近去世了,她种植兰花,这可能是她经常去大学查阅植物学书籍的原因;在那里,她遇到了一位法国女考古学家(让娜·巴利巴尔饰),向她展示了她在安第斯山脉下钻探隧道时发现的骨架。随着她在城市的旅行中位置的变移,故事向大自然和超自然的方向迈进,这也是导演最喜欢拍的情节:杰西卡去了正在挖掘隧道的地方,在离波哥大300公里的Pijao镇。

然后,影片逐渐切换到一种梦幻般的奇妙体验(用西方唯物主义术语),导演韦拉斯哈古最驾轻就熟的部分。但最重要的是,杰西卡患有所谓的 “爆炸头综合症”,韦拉斯哈古本人也患有这种疾病,她经常听到类似于爆炸的声音。这个声音只存在于她的脑海中,但它将扰乱她的感官,并冥冥中指引着她;正是通过「跟随」它,杰西卡将邂逅其他角色,离开这个城市,直到接受其他感知以及世界存在的方式。

只有我们和她能够听到这个声音,在它惊艳登场之后,就变得越来越熟悉,并引导观众自己的视角。杰西卡开始探寻这个声音的形态,借助音响工程师赫尔南(胡安-巴勃罗-乌雷戈饰)之手来再现着困扰她许久的爆炸声。这个场景非常迷人,我们见证了如何以电影业界的方式(混合声效)来从无到有地创造一种声音,通过回想声音可能具有的所有暗示性、有形和无形的内容,迅速超越了内镜叙事的简单状态,并让我们感觉到它可以从具像变得多么抽象。

但是,与那困扰杰西卡的声音所展示的东西相比,这仍然只是一个摸索。为了向赫尔南描述它,她试图尽可能准确地回忆它,但她将逐渐明白,这个声音本身就是一个超越她的记忆载体。这就是这部电影的伟大理念,可以概括为:图像是空间,而声音是时间,这就是为什么它引爆了感知的极限,打开了其他维度,使几层记忆的共同存在成为可能。如果韦拉斯哈古能够宣布杰西卡既「不存在」又「是电影」,那是因为她是时间的垂直性和空间的水平性之间的引爆点。

影片中多次出现的孔洞的意象——为了让一个死人的灵魂获得自由而在头骨上刺穿的洞,或是埋藏着这副古老骨架的隧道—隐喻了这些缺口,而声音就是这些缺口的表现形式。杰西卡首先从自己身上寻找着这个声音在她脑海里开启的东西,然后在声音里寻找自我:通过这个声孔,她脱离了自己的躯体,超越她的主体性和肉体的边界,这些都似乎在时空融合中逐渐被稀释,而她则成为一条引线,一个导体。这也意味着一次身体的蜕变,特别是在这个惊人的特写镜头中,蒂尔达-斯文顿匍匐在窗边,看起来苍白无比,又或是灵魂出窍一般。

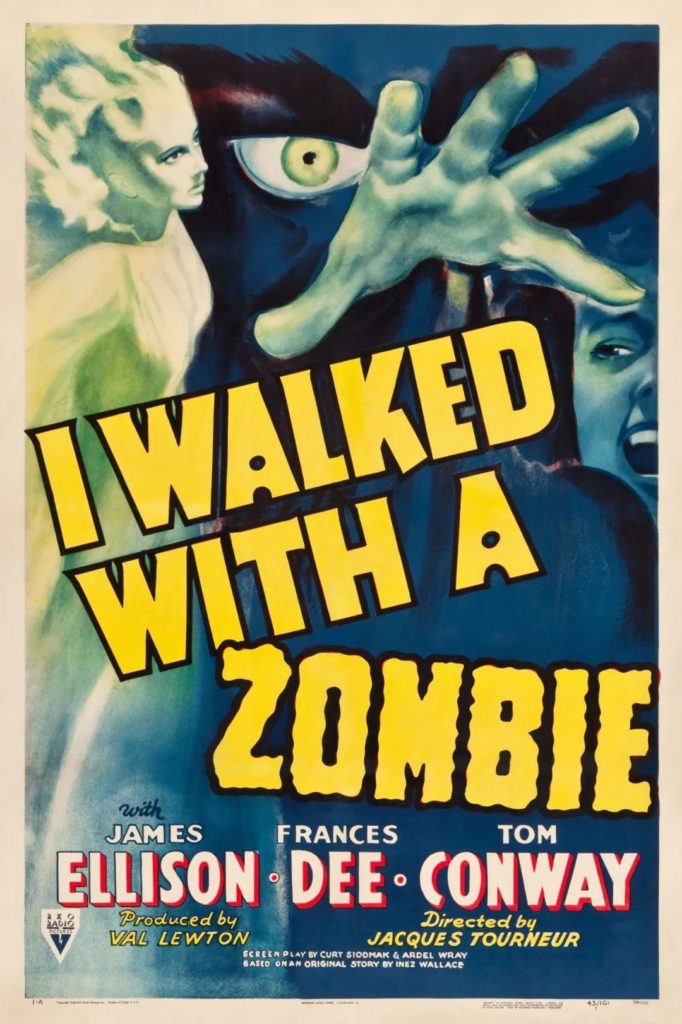

这个镜头让我们想到了角色的一个原型:杰西卡-霍兰也是导演雅克·特纳的《与僵尸同行》中那个巫毒女僵尸的名字,《记忆》里也能瞥见特纳的踪影。在这部杰作中,他在先验的、更受限制的好莱坞B级制作框架下拍出了能与韦拉斯哈古相媲美的开场:从科学与信仰、唯物主义与超自然、生者的领地与死者的世界、白天与黑夜之间的对立开始,也从殖民者与被殖民者、白人与黑人之间的对立开始,他在一种充满诗意的巫毒悬疑感之中逐渐模糊了这些区别,杰西卡(没有人知道她是死是活,是患病还是被附身,头脑是否清醒)成为一个化身,如同韦拉斯哈古作品中的杰西卡一样,成为了万物有灵论的载体。

因此在《记忆》的最后部分,她化身于万物之中。导演在一本讲述电影起源和拍摄的书的引文(第18页)中这样写道:”我们进入杰西卡的脑中,看到山脉的褶皱和裂缝模仿大脑的裂痕或声波的曲线。她的步伐使得内陆膨胀颤抖,产生滑坡和地震,”

韦拉斯哈古这种呈现角色的方式揭露了他创造人物的方法:借由万物间的联系和反馈来审视日常。这种手段不带任何理论成分,相反只需一种能够与角色本身相融洽的形式。导演的所有作品都呈现了一条通往另一种意识和感知状态的道路,在那里,睡眠成为了一种最高级的觉醒(而且必须是完全放松才能感受到,哪怕是在看电影的时候睡着了,也算是一种参与的方式!),物种和元素之间的等级不复存在,死者喃喃低语却并不让人心生恐惧,电影则位于所有世界的交界处—那个时间穿透空间的地方。

导演简介

阿彼察邦·韦拉斯哈古,泰国独立电影导演。韦拉斯哈古曾在坤敬大学主修建筑专业,1994年获得学士学位,之后赴美在芝加哥艺术学院学习电影专业并获得硕士学位。

毕业后阿彼察邦·韦拉斯哈古开始从事电影工作,作为一个独立电影人,他始终游离在泰国电影的官方体系之外,保持着自己的独立性,他拍摄了好几部影片,主题包括梦境、自然,性(包括他本身的同性恋经历),西方对泰国和亚洲的认知等,在形式上也突破了传统的叙事方式和拍摄方式。他影片的主要特点有淡化影片的意义、淡化演员的功能性、淡化道具感等。

他的第一部电影《正午显影》把纪录片和叙事混合到了一起,在结构上采用了松散的多点呈现方式,树立了自己独特的风格。他的第二部电影,2002年的《祝福》获得了当年的戛纳电影节的特别关注单元奖,2004年的《热带疾病》则获得了戛纳电影节评审团奖。在这期间他还拍摄了动作喜剧片《铁制小猫的奇妙冒险》,影片以浓郁的怀旧气氛回顾了泰国电影在60年代的“黄金时期”,也是一部向当时的巨星搭档米特·柴本查和派查瑞·朝娃拉特的致敬之作。

除了长片以外,阿彼察邦·韦拉斯哈古拍摄的短片、视频装置作品等也同样引人注目,他曾经参与了全州国际电影节的短片拍摄项目,和日韩的导演一同工作。他还成立了自己的电影公司,除了拍摄自己的电影之外,也帮助其他的独立电影人制作影片。

2005年,他还以艺术指导的身份参与了泰国官方的一个短片项目,该项目的目的是记录2004年的印尼海啸对泰国造成的影响。阿彼察邦·韦拉斯哈古的最近一部作品是《综合症与一百年》,影片探索了人们的记忆和幸福感觉会如何被表面看来毫不起眼的小事所唤起。影片受邀参加63届威尼斯电影节,并将作为庆祝莫扎特诞生250周年的庆典影片上映。

戛纳获奖经历:

2021 第74届戛纳电影节 主竞赛单元 评审团奖《记忆》

2015 第68届戛纳电影节 一种关注单元 一种关注大奖(提名)《幻梦墓园》

2010 第63届戛纳电影节 主竞赛单元 金棕榈奖《能召回前世的布米叔叔》

2004 第57届戛纳电影节 主竞赛单元 评审团奖《热带疾病》

2002 第55届戛纳电影节 一种关注单元 一种关注大奖《祝福》

导演专访

您在第一次去哥伦比亚的时候就被一种声音萦绕着。拍摄Memoria是你了解它的来源的一种方式吗?

是的,这可以说是追寻身份之旅,或者说是一种调整自己的方式,与新的想法以及哥伦比亚的景观同步,仿佛是把我自己的记忆投入这个未知的环境。

对于在你脑海中回响的这 “砰 “的一声,它是什么方面让你着迷?

它不是来自外部,而是来自我,来自我的大脑。作为一个电影制片人,这是我经历的一种感觉,但不知道如何分享。有了Memoria,就有了一种挑战的形式,可以从这种挫折感中挣脱出来。要在电影上重现它,再次捕捉到它是很困难的。

您成功地破解了这个声音的谜团了吗?

我觉得没有。有这样的启示:这种声音也许是一段普遍的记忆。对我来说,没有具体的意义,它更多的是与接近国家的历史有关,以一种非常平静的方式接受它。

您梦境中的声音是怎样的?

它就好像是在一部电影中,是一种混合物。有时声音也可以是图像。在梦境中,有时我们没有办法区分这两者。

我们上次采访您的时候,您对我们说“梦境的逻辑,就是电影的未来”。这种逻辑对Memoria来说重要吗?

我觉得很重要。当你在梦境中,你不会质疑这些问题。或许如果我们没有这样的先入为主的想法,生活会更容易些。

对您来说,电影是电影人的梦境还是观众的梦境?

这两者都是参与者。电影人邀请观众来分享他的梦,但这不是同一个梦,因为每个人都有自己的电影方式。

在影片的某一时刻,有人觉得Tilda Swinton扮演的角色 “像一根天线”。您也会这样定义自己吗?

无论如何我希望是这样,因为天线接收时不需要分析,不需要判断。直到你作为一个天线,突然捡起你的偏见,你的记忆,你曾经努力想要忘记的这些……我认为Tilda扮演的角色,Jessica,就经历了这个过程。

Jessica是根据Jacques Tourneur的《与僵尸同行》中的Jessica Holland来命名的。这是对这一角色的致敬吗?

是的,我十年前在巴黎发现了这部电影。这就像是一场梦,其中也有些异域风情。对我来说,这部作品体现了电影、阴影、光线和未知。它上演了科学、医学和仪式之间的冲突。

杰西卡遇到一个人,我们不知道他睡觉时眼睛是睁开的,还是他在午睡时死了几分钟。这个设定提出了哪些关于梦和死亡之间关联的问题?

这个场景对应他所说的话。他说,他停下来,与此同时他周围的世界还在继续。而我们没有投射任何东西,我们只是看到它已经停止,不呼吸的事实相当于这个定格。它是一个开端或一个结束,或是对其他事物的延续。

您愿意像影片中的一个角色一样记住所有的事情吗?

我觉得就是为了这样我才拍电影。我想记住,我想保留。但是记住全部却不去评判也可能是一种非常创伤性的经历,这很难做到。

您在哥伦比亚拍摄了电影,离您的故乡泰国很远,而且您与属于另外国家文化的专业女演员们(Tilda Swinton和Jeanne Balibar)一起拍摄,您是希望被这个项目搞得晕头转向吗?

我觉得被搞得晕头转向挺好的。不了解或是不被了解挺好的,可以看看你会如何发挥自己的想象力。 你必须接受你的限制,就你自己的情感而言,就你对另一种文化的理解而言。

您在泰国和哥伦比亚之间构建起了怎样的联系?

有一些混乱的东西,也有这种被压抑的记忆。对暴力的回忆,就像在许多其他国家一样。我的电影不是公开的政治性的,但这些记忆中有一些东西产生了共鸣,以一种地下的方式轰轰作响,这就是杰西卡的感受。但对我来说,这部电影没有探讨严格意义上的哥伦比亚问题,而是在探讨一种普遍的痛苦。

您是怎样发现哥伦比亚的?

在2017年,我被邀请参加那边的一个电影节。一个星期过后,我去了波哥大。这个城市的庞大建筑给我留下了深刻的印象,有一些很圆的东西,我非常被圆的图案吸引。在哥伦比亚有很多圆圈。随着蜿蜒的隧道,它让我想起了人类的大脑。我还看到了那座大山。

风景是如此地令人印象深刻,这是另一种规模。大自然笼罩着一切,它仿佛保留着人们的记忆。当我听到我们谈论的声音时,这个想法就开始成形了。然后我访问了医院,咨询了精神病医生,与他们讨论了幻觉、药物的问题……

这部电影有一个万物有灵论的观点,古代或未来的精神使人和他们的环境都有活力。这种观点是从哪里来的?

这和我的童年、我的教育有关,与这种万物共存的信念有关,可见的、不可见的……这不是很科学。我很喜欢科学,您知道,但我无法投入这种逻辑。对我来说,拍电影是理解这一切的最好方式。

您对萨满教的体验感兴趣吗?

是的,这在拉丁美洲,在秘鲁,在哥伦比亚非常普遍。在这里,我尝试了ayahuesca,它是一种相当强大的体验。我仿佛见证了自己的童年,我看到了像宇宙飞船的东西,好吧,不是宇宙飞船,它更像是建筑,是这个视野中的几何学。

这些幻觉对电影有影响吗?

对我来说,它是视觉的。但这部电影通过声音捕捉到了这种体验。

您的电影让我想起了Chris Marker的《日月无光》,它也是涉及到在几个国家、几个时代之间共享的记忆问题。他对你来说是一个重要的艺术家吗?

当然。尽管我在拍摄《Memoria》时没有意识到这一点,但在《能召回前世的布米叔叔》中我经常想到他,尤其是在影片的最后部分。他离开法国时的眼神给了我很大的启发。我没有看过他的很多电影,我看得都是装置。我与他分享的是,摄像机就像一个工具,就像一个身体。对我来说,摄像机就像一只动物。

在最近的一次采访中,您说在疫情期间,您没有看太多的电影,而是把目光转向了文学。有哪些书对您来说是重要的?

Mishima和les quatre derniers。我用英语读了这些书,它是如此美丽的语言。它谈到了生命的循环,某种程度上一种佛教的形式,政治和欲望。还有关于死亡,关于生命的脆弱性,在我们面临这种病毒的时候,它以一种似乎与我非常相关的方式探讨了这些问题。

在禁闭期间,您为荷兰杂志《Filmkrant》写了一篇文章。您想象着时间被大流行病放慢的印象会让观众进入一个沉思的电影院,以至于到了静止的程度。这是您的电影理想吗?

不,这是一个玩笑:我只是希望电影不要对观众指手画脚。沉思的电影很珍贵,因为它就像一个秘密,在那里你可以探索自己。但它不受欢迎,这就是为什么它是一个笑话。有趣的是,想象一下,突然间它将获得巨大的成功。

最近您发现了什么样的秘密?

这是关于同步的问题。沉思的电影让你与时间同步,与你自己的时间性同步,也与你的童年同步。因为当你第一次发现这个故事、以及从电影中散发出的灯光的时候,就好像你小时候拿着火把的时候。

-FIN-