美国导演韦斯·安德森的新作《腓尼基计划》(The Phoenician Scheme)已正式入围第78届戛纳主竞赛单元。

本片的剧本依旧由安德森及其多年搭档罗曼·科波拉共同执笔,在演员阵容上也延续了“全明星阵容”:有本尼西奥·德尔·托罗、汤姆·汉克斯、斯嘉丽·约翰逊、本尼迪克特·康伯巴奇、比尔·默瑞等人加盟。本片将是韦斯·安德森第四次入围戛纳主竞赛单元(此前分别为《月升王国》《法兰西特派》《小行星城》),目前已经释放了预告片,他标志性的的个人美学在这短短的两分多钟里被展现得淋漓尽致,让影迷又一次充满了期待。

1993年,圣丹斯电影节上,一部名为Bottle Rocket的黑白短片引得一众喝彩。来自威尔逊家族的两兄弟,欧文和卢克,他们对于黑色喜剧的演绎为自己招徕了好莱坞的注视,二人日后也成为了出色的喜剧演员。适逢上世纪80、90年代,美国独立电影的浪潮方兴未艾,史蒂文·索德伯格的《性,谎言与录像带》(1989)、科恩兄弟的《巴顿·芬克》(1991)、昆汀·塔伦蒂诺的《低俗小说》(1994)先后斩获戛纳金棕榈大奖,并且以较低成本赢回了相当可观的收入。历经改制重组后的美国制片厂敏锐地察觉到了主要观众群体的审美迭代,并纷纷投身于独立电影的创作之中。

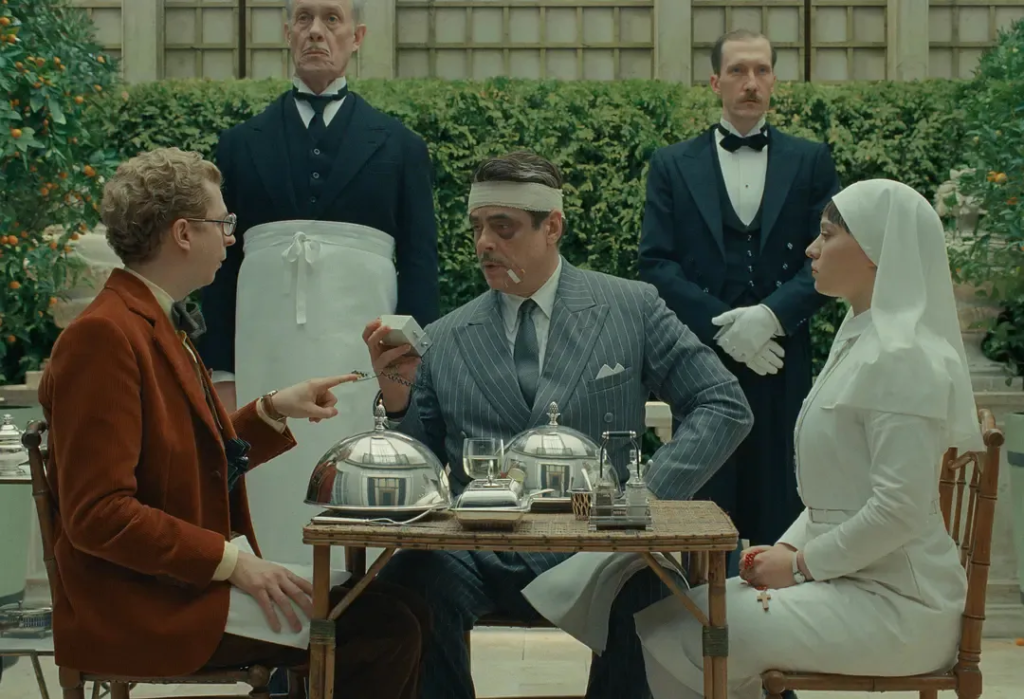

依旧是在1993年的圣丹斯电影节,在威尔逊兄弟的身旁,一位来自德州大学哲学系的“跨界”青年导演的命运同样就此改写。他就是三人合作的这部短片的导演、编剧,关于这部短片的一切远未结束——1996年,在哥伦比亚公司的支持下,他们得以将其改编为同名长片、也是导演的长片首作《瓶装火箭》,然而这部青少年冒险、犯罪题材影片却获得了彼时哥伦比亚出品影片的最差试映成绩、以及来自圣丹斯的拒信。可同样是在这次小小的“挫折”中,他的作者风格已然可见一斑:对称性构图、高调摄影与对照性的色彩、荒诞的情节与语言上的“干幽默”(dry humor)、去中心化的人物与布列松式模特般的表演……这些特质随着他日后的创作不断成熟、立体,到了19年后的今天,新作中谍战、冒险等高概念元素已经被这位戛纳宠儿娴熟地运用到新奇古怪、自成一派的镜语体系之中。

导演: 韦斯·安德森

主演: 本尼西奥·德尔·托罗 / 米娅·塞普雷顿 /

迈克尔·塞拉 / 斯嘉丽·约翰逊

上映日期:2025-05-30(美国)

韦斯·安德森,一位世界艺术电影领域的、绝对意义上的“怪才”,其独特的电影方法令诸多青年导演争相模仿,也正是这种电影方法成为了安德森创作的“名片”——我们似乎很容易通过视听的种种技法去定义一部“韦斯·安德森式”的电影,如同前文所综述的那般;然而这也会带来一种错觉,即他的电影是以画面、或者说形式主导的。这种评述对于一位有着哲学专业学位、狂热的文学和艺术兴致,以及从小就沉溺于宝琳·凯尔在《纽约客》上发表的电影评论的迷影者而言,不可不谓之以“一叶障目”。韦斯·安德森对于电影作为艺术、作为媒介的理解远远超出了那些可供后人复制的技法,或者说,在这种形式主义美学背后所寄寓的人文哲思与关怀,才是安德森电影真正的品格——对于昨日世界的无尽乡愁。

#01

色彩-失乐园

提及韦斯·安德森的电影画面,率先映入脑海的往往会是黄色的潜水艇、三原色交替出现的印度车厢、粉色的布达佩斯大饭店,亦或者是特伦鲍姆长子一家的红色运动服、军绿色童子军制服、酒店经理与门童的紫色套装……从空间的外形到人物的身体,韦斯·安德森事无巨细地为其安排着色彩,辅之以高调摄影,让这些形状完整、高饱和的色块呈现出一种梦幻感。纵观世界电影史,擅用色彩的导演并不少见:例如张艺谋将狄俄尼索斯式的迷醉和激情注入了《红高粱》的红色之中,维姆·文德斯将现代社会中人的漂泊和失语寄托于《德州巴黎》中暗绿色的私人诊所和深紫色的汽车旅馆,米开朗基罗·安东尼奥尼则将中产阶级的情欲与空虚以《红色沙漠》中莫妮卡·维蒂眼中色彩变幻的房间……凡此种种影史经典的色彩使用,均具有明确的象征意义,即可以被明确解读的“所指”。

然而,在韦斯·安德森的电影中,一切可供解读的意义都被模糊了,取而代之的是单向度的审美情感价值,给予观众以童话般的、梦幻之感。不同色块的拼贴像是蒙德里安的抽象画,我们得以在阐释的被动驱散之中,见证了韦斯·安德森精心建构的“失乐园”——主人公漫无目的地携带着“色彩”(身份)出发,却总是与群体或事原先计划相背离、意外卷入偶然事件和目的地以外的空间,而这种偶然背后也往往蕴藏着必然,即去中心化的主人公渴望脱离集体、追求个体自由、实现主流社会价值体系以外的成就,那些携带“色彩”(迷人的越轨行径)的空间则化身为主人公的叛逆乐园:例如高中生Max在专注发展社团爱好时突然爱上了女教师(《青春年少》)、参加童子军的Sam要带着Susie逃离家庭(《月升王国》),这些叙事结构中的插曲恰好反应了主人公童心未泯、离经叛道的情结。然而这些“色彩”的结局或是总是不得不走向一厢情愿,女教师从高中离职、Sam和Susie的暑假结束后各自回归家庭,外在的色彩、无忧无虑的生活总会褪去,角色内心深处的“褪色留痕”是一种失去乐园的遗憾。

#02

时差-异托邦

韦斯·安德森的影像建构的奇幻感源自于一种后现代的景观,这种后现代属性不止于色块的碰撞,还包括许多具有不同时空指涉的意象的杂糅。安德森本人对于戏剧美学有着高度的热爱,也充分地将这种美学观融入了他的影像。我们经常可以看到缺乏景深的固定镜头和中心视点,阿德里安·布罗迪和蒂尔达·斯文顿等一众明星保持着高度雷同的布莱希特式间离表演……正是在这样的戏剧影像“框架”内,安德森得以将视觉范围内的一切元素符号化,辅之以后现代主义的拼贴手法,让来自于不同时空、本来完全不能融合的元素杂糅到同一平面内:《小行星城》里上世纪50年代美国西部的生活图景中突兀地坠入了“外星人”,《犬之岛》中几条西方的狗流浪在大和文化、日本武士道的场景里……这样的时空错位体现了安德森个人复古的文化品位和他对于电影时空的理解。

福柯在1967年Of Other Spaces的演讲中提出了“异托邦”(Heterotopia)的概念,一种偏离普遍性空间的规则、展现出主流空间的局限性的异质空间。韦斯·安德森“文化博物馆”式的电影理念极好地匹配了福柯的理论:异托邦能够在一个单一的现实空间中并置多个空间、多个场所,而这些空间、场所本身是互不相容的。在这些地方,时间不断地积累,将所有时间、所有时代、所有形式、所有趣味都于此安放,建立一个本身就在时间之外、不受时间摧残的影像时空——一种永恒而无限的时间积累融构了一切真实与想象。

#03

讲述-墓志铭

韦斯·安德森的故事里永远存在讲述者的角色。为此,他的叙事结构往往也不采用线性叙事的手法,转而采用后设叙述的形式。然而讲述者的意义绝不仅仅在于提供信息辅助的旁白,而是在文本层面同样建构了一套“框架”,这与前文所提及的视觉层面的戏剧美学“框架”对于观众的接受心理上的影响殊途同归:通过讲述者的视点和章回体的结构,让安德森的电影获得了一种“阅读感”——在前文论述过的回忆失乐园、古典文学艺术品味之后,传统媒介则是韦斯·安德森复古情结的又一载体。

《布达佩斯大饭店》就像是一本第一人称读解的传记体小说:年轻的作家来到布达佩斯大饭店,聆听饭店的主人穆斯塔法讲述了自己年轻时与饭店曾经的主人古斯塔沃的过往。对于这段过往的讲述本身即是穆斯塔法走入回忆的过程、亦是安德森对于欧洲历史的回望。顺势完成了讲述者角色的转换,伴随着穆斯塔法的旁白,回到上世纪的画面开始变得温馨、有呼吸感。然而在结尾,穆斯塔法和恋人、古斯塔沃一同坐在列车上时,伴随着纳粹士兵闯入车厢,视角却回到了作家与穆斯塔法对谈的当下,后者道出了恋人、导师各自逝去的事实,这也同样见微知著地象征着人文精神在欧洲大陆的陨落。年迈的穆斯塔法愈是克制,因讲述这一行为而非画面呈现所间离的观众反而愈能共情角色以及导演的怅惘。《法兰西特派》则像是一册报刊,本片本就是安德森围绕英文周刊《纽约客》的历史进行的虚构,我们得以瞥见艺术思潮、“五月风暴”、美食品鉴等不同截面的专栏,而承载这一切虚构历史现象的框架,有象征记者访谈的角色直视镜头、白底黑字般的黑白影像、如同插图的彩色影像,以及章回体的段落、直线移动的镜头,让观影体验就像是翻阅杂志一般。这正是韦斯·安德森对于日渐凋零的纸质媒介,用镜头写下的情书,以及未来的“墓志铭”。

#04

结语

斯特凡·茨维格在《昨日的世界:一个欧洲人的回忆》写道:“我们带着苦痛和乐趣,经历着远远超出自身生活小圈子的时代和历史,而我们的前人只局限于自身的生活当中。因此,我们当中的任何一位,哪怕是这一代当中最微不足道的人,对真实世界的了解也会千百倍地胜过我们祖先当中最睿智的人……”,“但是,这不是我们白白得到的礼物,我们为此付出了不折不扣的代价。在那些决定时代命运的巨大运动开始之时,恰恰是历史本身阻碍了同时代人对它们的认识,这是不可抗拒的历史规律。”茨维格在1941年写完此书后,于次年选择结束了自己的生命。

数十年后,韦斯·安德森在自己的影片中反复回望、怀念着那个“昨日的世界”,过往的欧洲文明已然湮没于历史之中,那些逝去的人文情怀、存留于古典艺术的光晕,却再也无法被千禧年代的影像所记录、复刻了。我想这也许就是安德森电影的意义,一切往日的珍珠都已化成浮尘,我们尽可能地将其收藏到安德森镜头里的“博物馆”,愈是珍视、便愈发惆怅,深知这一切永不可挽回,于是将博物馆命名为“昨日的世界”。